吴鸿禄查看源代码讨论查看历史

| 吴鸿禄 |

|

|

中文名称;吴鸿禄 外文名称;laoke 国籍; 中国 民族;汉族 出生地;山东 出生日期;1964年11月9日 职业;画家 主要成就;山水独创"钉头皴",以密体见著 花鸟在与山水结合上取得成功突破 代表作品;《山泉清音》《溪山高隐》 《密丛深处气喘急》《日日向日真如性》 |

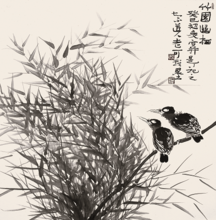

吴鸿禄,原名吴洪禄,现改名为:老可,号"知不道人",斋名"大如堂"。中国画专业画家。擅山水、花鸟。先后就读于天津美术学院中国画系、中国画研究院首届高研班。现为国家一级美术师,北京香华美术院院长,中国画教学工作室导师。[1]

人物生平

吴鸿禄,原名吴洪禄,现改名为:老可。号,"知不道人"。斋名,"大如堂"。1964年生,山东人。就读于天津美术学院中国画系,师从霍春阳、白庚延、何家英等教授。之后,师从中央美术学院李铁生教授,主攻山水。2004年入读中国画研究院首届高研班姜宝林工作室,师从博士生导师姜宝林先生研读山水与花鸟,两专业并修。现于北京专门从事中国画专业的学术研究、课徒教学和创作与交流。现为国家一级美术师,北京香华美术院院长,中国画教学工作室导师。其作品与学术论著及专评多次刊载于《中国书画报》、《美术报》、《中国文化报》、《国画家》、《中国画家》等国家级专业报刊,出版有《中国当代实力派画家丛书. 老可》、《老可花鸟画集》、《中国当代美术名家经典. 老可卷》、《中国美术家大系. 老可卷》等画集。

个人作品

代表作,山水画有《山泉清音》《溪山高隐》《独步林荫觅佳句》《却尘幽居王莽岭》《溪山雅集》《幽居寒山读清泉》《选得幽居惬野性》《秋深泉落清冷流》《仙山佛居》等;花鸟画有《密丛深处气喘急》《金粒玉棒无人睐》《清香迟吐凌时寒》《日日向日真如性》《野圃蔬清不识年》《满枝先欺腊雪寒》《清气尽泻满乾坤》《心栖物外度清时》《青灯好读妙莲花》《水光潋滟摇空绿》等。

作品风格

老可,其作品以好古尚典,借古开今,独标新风而享誉画坛。

老可山水画,为密体山水。独创"钉头皴",山川物象均以此笔法写之,语言单纯、统一,格调高雅,意禅境邃。作品积墨而就,彰显北派山水大气磅礴、雄浑苍茫之壮美。其山水画,已形成了雄深沉建、高古朴厚的自家风貌。

老可花鸟画,在与山水画的结合上作了成功的突破。构图气势恢弘,笔墨酣畅淋漓,率意灵动。其形象语境,大气而别开生面,做到了独与天地精神往来,澄怀味象,写心肖品,独树一帜。其花鸟画,业已形成了风神清爽、古朴大气的绘画风格。

老可是当代中国卓有成就的中国画大家,于长期的学术研究和不断探索中在山水和写意花鸟绘画领域不断取得新的斩获。这种一以贯之的把学术研究放在首位的刻苦治学精神,表现出了他作为艺术家立身于世的时代责任和文化自觉。老可的作品可贵在取意高古而又清气和畅,锐意创新而又不落时俗,挥洒自如而又郁勃灵动,观之一派生机、满境禅意。正因为老可先生坚守了一向被其视为生命的学术自尊和自信,自觉践行淡定恒远、益智养德、纯正冲和的文化诉求,不断提升和修正自身的学术定位和目标,在艺术实践中笔墨毫端的人文关怀注入真切,明心见性,人格毕现,见笔见韵,画格高正,才创造出了清新灵妙,雅俗共赏,为世人叹仰的鲜明风格。

老可,作为备受世人关注的全国著名画家,集儒、释、道等诸子百家之人文精神和姊妹艺术之精华,用自己个性化的笔墨语言特质和形象话语空间,凸显了其高深的艺术修为和典雅的尚美品质。其作品或宏篇巨制,或小幅佳构,均有理性的思辨、诗意的抒发和禅宗的意境,无不出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,天人合一,物我两化,而意味深婉。其诸多精品力作被国内外友人、收藏家和美术机构收藏并获好评。被学术界和收藏界资深专家推评为当代最具收藏增值潜质的实力派画家之一。是当今画坛市场行情走势强劲上扬的又一新的亮点和投资热点。老可,是当代中国画坛备受关注的画家之一。

艺术精神

在老可的山水画作品中不难看出,其笔墨语汇秉承于传统,生发于心悟。在感悟中写意,于顿悟中求真,在渐悟中生变。提按舒缓,不乖物理,独有己抒,超以象外,得其环中,而别具自家迹象。既有对远古历史悲怆的追忆和思索,又有把于其相关经历、相关生活、相关命运拧在一起的一腔情结,满怀激情挖掘笔墨内在深度而直面现实生活赋予的淳朴与希冀。赏读老可的巨幅水墨山水,其大气磅礴,慑魂夺魄之势,令人视觉和心灵在震撼中感受愉悦;其苍茫浑厚之壮美,清逸雅静之禅境,则会使人对人生况味产生无限遐思。老可始终把自己看作是山水中人。他把人与自然的交融和共鸣,作为艺术创作的根本。既爱高远之境界,以吐高山仰止之胸怀;也崇平远之佳境,以抒淡泊平和之心迹;更尚深远之幽邃,以泻澄怀味象之禅悟。

老可作品中的主观倾向是十分明显的,那便是他天性中固有的本土意识。这意识消融在他的山水、花鸟作品之中,而且不是一种散漫游离的存在,而是由于内向凝聚呈现出的一种主观价值取向。也就是说,在画家那里,笔随心运,墨由性使。其根本之处,在于一种精神的领先。如果说他的山水画还有着古典精神的传承,那么他的花鸟画则是他自身生命激情的折射,其精神源头是直接来自画家的心灵感受和体验的。那些浓淡、干湿、疏密的笔墨营造的高粱、玉米、向日葵、荷花、菊花等意象及其表现手法,已不再是文人画笔墨所能涵盖的,画家的创作没有把玩的心态,而是一种情有独钟的陶醉与痴迷,他的生命、他的情感都在他笔下的意象中得到释放与表现。笔饱墨酣源于生命的激情,而生命的激情显然来自于画家对现实生活的诗意的把握和清新气息的感受。当画家在面对自然、面对世界、面对现实中,感受到生机的蓬勃和活力时,他才能以切身的感受作出个性化的艺术反映,其作品才能让人心生感动而别具魅力与鲜明风格。

老可画的突出特点是,笔的意趣和墨的韵致,两相结合,再造情境;且空灵飘逸,适意天真,在平易简淡中洋洋洒洒、挥簿心情的本真。千古以来的绘画主题--都在其疏淡的笔墨之中,展示出永恒的虚妄和真切的瞬间,并最终归于"此心安处是吾乡"的精神主题。在返与清虚、空灵和简远中,画家在咫尺间的结体、意韵、造境方面,均独劈蹊经,其笔墨流畅、蕴籍,放脱,其风韵秀雅、含蓄、润秀,都说明画家意欲把笔墨形式语言推向一种理想的极至。并由此形成独家风范--以意命笔,放性而行,或气韵适当,墨趣悠扬,深得纵横之意。从老可的画中我审视出他极重笔墨的怡悦性,并与心境的发现、畅簿相融,由审美的人生而至审美的笔墨,及至绘画,进而成为个性特点。我从老可的作品中,读到的正是心灵的无所依傍,而透露出的真切于乐尽天真。 有其独特的审美价值和鲜明的民族气派。

| 吴鸿禄作品 |

|

老可先生似乎格外喜欢"清"字,除了以上几幅画题含有"清"字,以下还有:《幽居寒山读清泉》、《清野幽鹤》、《山野清幽》、《清塘酣栖》、《莲塘清趣》、《乾坤清气》、《清野幽趣》、《清野闲逸》。我们写格律诗词是很讲究"制题"的,国画自古便出自文人、诗人之手,它自然要浸润着诗词、文赋的命题和意境。老可先生画作的题目也都极有诗意,如:《幽居寒山读清泉》的"读"。不说"听",而是在"读",那种人与自然心灵交感的意境,一个"读"字便点出来了。《一路廉声》,是借用"莲"谐"廉"的音,这也是古人常用的修辞手法。我相信老可先生,有很深的古汉语和中国古代文学的修养。诗人常说"功夫在诗外",我说:"老可先生画外有功夫"。

老可的花鸟作品多有野趣,其作品带有扑面而来的山野清新气息。这得益于他既有注重写生、师造化的扎实功力,又有秉承传统、中得心源的厚积薄发。当然,也有画家沧桑人生经历的凝示和当下心境的折射。其所作花木鸟禽,形骨轻秀,朴素自然,清新朗雅,大有君子之风。作品多呈秀逸生动,质朴清新,生茂灵动,严谨而大气,无不体现一种大朴之美。再加上其大写意、小写意和工兼写并用的手法,使艺术性与观赏性相得益彰,雅俗共赏。老可先生很负责任的对传统优秀绘画艺术的继承和发展做出了其应有的贡献。大朴之美,润物无声。风神清畅、古朴大气的绘画风貌和艺术精神,已经感动和唤醒了很多有艺术才质的人,并一度被世人、学者和美术领域资深理论家赞誉为"当今之八大,墨韵之离骚"。老可先生独具个性的笔墨话语,已成为时代美术领域不可或缺的靓丽符号,历史将可以证明。

老可十余年来的山水、花鸟方面不断探索所取得的成绩,可以看出,这位深入理论致思并勇于实践的画家,十分尊重传统,但在客观实际中,他并未完全恪守传统,而是怀着对传统的敬意,寻找契合自己心灵状态和生存经验的艺术表达方式。在老可的身上,我看到了一个对待艺术始终如一的虔诚之心,以一种近乎宗教般的执著意志去追求艺术的最高之境。以这种敬业精神献身于中国画,我以为对老可来说,这才是人生与艺术之途永不熄灭的"心灯"。石涛在他的话语录中言道:"夫画者,从于心也。" 若识本心,即识斯画,只要欣赏者用自己的心智去领悟,自会感受到老可的作品不仅在技术与方法的层面上力求出新,而是在内心深处开启精神的修炼,着重于笔墨与心灵的沟通,在渐修与顿悟中不断地由遮蔽走向澄明。

绘画研究论著

《浅谈禅宗与中国画》

文/老 可

佛教传入中国,始于汉代。禅宗,则始于南北朝。禅宗是印度佛教与中国传统文化相结合的产物,是中国化的佛教。禅宗突出人性自觉,实现了有佛教的自我内观向自然客观境界的转向,有着深刻的哲学思想和人文精神,对中国传统绘画产生了重要影响。中国绘画也以其独特的精神文化内涵,逐步成为中国禅文化的重要组成部分。中国禅宗分为南北二宗,后以南宗为盛。南禅对中国画的影响尤深。受禅宗影响,在美术史上中国画也便有了南北宗之谓。自盛唐始,禅风画韵相互交融,禅机画理交互渗透,产生了唐朝王维、宋朝苏轼、清朝石涛等为代表的大批以禅入画的水墨文人画大师,逐步改写了盛行历朝历代的金碧青绿山水一统天下的局面。中国画自此便唱响了以黑白、水墨为语调的主旋律,由此也产生了"论画以形似,见与儿童邻"、"虚静空灵"、"我师我心"、"师心自用"等禅画理念。

禅宗与中国画的思想理念情趣相一。

一、禅宗与中国画的法道守一--心道

中国画讲求"外师造化,中得心源"。强调人对现实生活的平常体验性和对环境的心灵感悟,主张师心自用。南朝宗炳就提出了"应目会心"理论。"应目"是指观察物象,"会心"则是画家感应于物象后所产生的思想感情,亦即"物我两化",情景交融,最后达到"万趣融其神思"。

中国画讲究意境。在意境的形成中,物象是基础。脱离了物象,情与意就无从抒发,心也即无所寄托,也就产生不了达意之境。因为在意境中其心其情均消融在物象之中,并由此得到生发。在意境中起主导作用的是情、是意,也即心神。所以画家笔下的精品力作往往能以一种洗炼含蓄的形式,给人以强烈的情感上的影响,其关键还是心境的真诚传达与回应。笔墨是中国画的根本。中国画的笔墨语言是画家创造性表现客观物象的手段,它具有反映不同画家情感轨迹的特性。中国画以黑白为主色调,以笔墨为表现语言,其本身的根本性决定了其意象性的表现特点。这是因为融于画家笔下之境,绝非客观物象,而是心中之境。

中国画讲究传承。一是向古人学习,向传统要营养,与古人交心;二是师徒间手传心授。但从真正意义上讲,是用"心"来传承中华民族光辉灿烂的艺术文化血脉。这要求画者,习古而不能泥古,以"我心为法",变通妙理。正如石涛所言"法于何立?立于一画。一画者,众有之本,万象之根。"其中"一画"并非指一幅画,而是禅宗所指明心见性。由于一切法不离心法,心能生万法,"一法藏万法,万法藏于一法,万法即一法,一法通万法,万法在一法中"(《法华经》语)。经中所致的"一"即为心。故石涛"一画之法"中的"一"指的是心。人若达到见性,即可达到一,其万法则在其中。要想达到心法之根本,则在于缘起,缘起性空,方可见性。人能见性,方得"一画之法"。此时之"一",是随心所欲;此时之"法",则是大智慧。石涛论画,画理禅机尽在其中。但始终强调对"心性"的关照。"见用于神,藏用于人,而世人不知所以"。其中之"见",即佛理"见惑"见之。"神"是指人的精神。人的精神若受世间妄见所染,会产生五种见惑,即边见、身见、戒见、见取见、邪见。而人的本原之心却不见了。其原因主要是充满见惑的心在起作用,如此心态则难达空境,更无立一画之法可言。"藏"来源于佛经中"万法藏于一法"。"一"就石涛所言,是为心。而万法则藏于此心中。若有妄念则难见藏于心中的"一"。 "用于人"是指人的悟性,立"一画论"需要悟性,"一画之法,乃自我立"。其中"我"有大我、小我之别。大我是得悟之我,小我是偏见妄念之我,得大我者必得"心法",即可见性,可立一画之法。石涛又语"立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法也,夫画从于心者也。"要想达到无法生有法之境,首先应立"心"。因为无心则无境,无境亦无心,心境相依,方可见地。只有认知"心即是一"这个道理,方可成为"从于心者",才能做到"盖以无法生有法,乃至随心所欲"。禅宗,讲究提持心印,见性成佛。"佛语心为宗,无门为法门"(《楞伽经》语)。故,禅宗也即心宗。禅宗认为,人是感受大千世界的主体,在修行中靠内在精神去驾驭纷杂的环境而不是被动地接受,着重强调主体精神的作用。"应无所住,而生其心"(《金刚经》语)。人的修行可以顿悟。即心见性。禅宗提倡"随缘人生"。用真心感悟则"即心即佛"。由此可见,禅宗之所以对中国画有着至深的亲和力,其根本原因是法道相一。即还本归真,见心见性,自证自悟,畅扬心道。

| 吴鸿禄作品 |

|

二、禅宗与中国画的风气守一--虚静恬淡

禅宗以"二入"、"四行"学说及《楞伽经》作为习禅的根本理论。"二入",一是理入,指禅法的理论,二是行入,指禅法的实践。"四行",即为报冤行、随缘行、无所求行、称法行。禅宗以壁观法门为中心,教人安心。自达摩于南北朝时期东渡来中国传法立禅宗始,经二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖惠能代代相传,并得到丰富和发展。至六祖惠能,提出了一相三昧,一行三昧之宗旨,强调安闲恬静,虚融淡泊。参禅者能超尘脱俗,以禅修德,以定求悟,达到空性而得到解脱;甚而在坐禅入定之中,忽然得悟而明其妙,心境升华,一变常人之理,独辟一片新境。再有禅僧大德的机锋转语及禅理的奥妙玄机,尤为中国画家尤其文人、士大夫画家所欣赏和推崇,禅悦之风盛行。谈禅为逸事,无禅不雅。禅学中超然独脱的境界,尤为中国画家受益至深。画家长期修禅的过程中达到的心照与觉悟,使人清净本心,无障无碍,顺其自然。虚静之气超然入画。画风自然趋向含蓄、寂静,并进而得到安宁、空灵的韵味。"静者心多妙"、"超然思不群"。由于受禅宗思想的影响,画家戏墨玩赏的心态渐盛,以疏简明快的笔墨,潇洒自如、随心所欲地去创作而含蓄玄妙,超逸静穆,禅味十足。这对中国水墨写意画的发展起到积极推动作用。画家以画为禅,将绘画作为怡养性情的道场,其画境恬淡静气,格调高雅,则自在情理中。对于中国画,禅宗则改变了画家的创作思维,使人们对"色"、"空"有了非常深刻地认识,并形成了东方美学的一种流派,使中国画的发展不但重视形的表现,同时,更加注重虚静、恬淡等意境的表达。

三、禅宗与中国画的格调守一--自然空灵

"心同野鹤与尘远,诗似冰壶彻底清"。从"诗画一律"观,读韦应物的诗句,可以看出,中国画家尤其文人画家崇尚淡泊。因为淡泊是脱去匠气、人间烟火气后的气息,是自然的或重新融入自然的生命形态,是形而上的精神层面。真正空灵高格的中国画境界,使画家超凡脱俗,迥然高蹈,并借此表现自己的宇宙情思和生命情调。正如清代张庚在《浦山论画》所言,"何谓发于意者?走笔运墨,我欲如是而得如是,若疏密、多寡、浓淡、干润各得其当也。何谓发于无意者?当其凝神注想,流盼运腕,初不意如是,而忽然如是也。谓之为足,则实未足;谓之未足,则又无可增加。独行于笔情墨趣之外,盖天机之勃露也。"可知,中国画状写物象是自然生机与灵气的洋溢,是画家自然而然的情意表达,是画家精鹜八极、心游万仞、对物通神的灵感所得,是画家"有意"与"无意"的出神入化之境。

感应天地之间的苍茫状和人世间的诸多无奈,中国画家尤其文人画家的内心世界往往有着无尽的孤独。但这种孤独不是现实的孤独,而是一种"超然孤独"。独与天地精神往来的高洁心性,则包蕴在这种孤独之中。由于孤独,所以内心世界一片静寒。因为静寒则驱除了尘世的一切喧嚣,将其带入幽远清澄的空灵世界之中。荡涤心间污垢,使心如冰幽、因幽而静、因静而空、因空而灵之境,这恰恰就是一种回归自然、宁静淡泊的心灵关照。正如苏东坡所言:"静故了群动,空故纳万境。"禅宗强调"妙有性空"、"随缘素位"、"缘起性空",因为禅理无所不在,要求参禅者舍相求真。真即大千自在。禅具有神妙空灵的内涵,并能直接彻见人的本性。禅宗追求禅定,对宇宙万物色相视之为空,以虚静之气为参禅者的立体之境,要求参禅者以平常心处世,扬弃一切分别相,归于本真。受禅定思想影响,中国画追求以墨代色,以简化繁,大朴自然而气韵灵动。"诗画本一律,天工与清新"即体现了禅宗思想对中国画追求自然、空灵、平淡、天真格调和趣味的影响。

纵观历史迹象,禅宗思想对中国画的发展注入了生机和活力,中国画也为禅宗的发扬广大提供了难得的"道场"。尚问当下何?禅者"无相",画者"大相无形"。或禅,或画,或机,或理,或禅画,或画禅,"妙悟不在多言"(王维语)。也正如庄子所言,"天地有大美而不言,四时有明法而不议,是故至人无为,大至不作,观于天地之谓也。"

2004年10月8日于北京中国画研究院