马门溪龙科查看源代码讨论查看历史

|

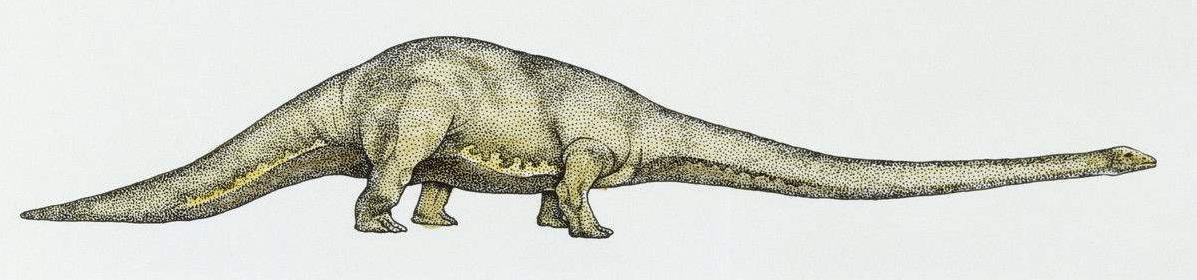

马门溪龙科(Mamenchisauridae)是蜥脚下目真蜥脚类的一个分类群,生存于侏㑩纪早期至白垩纪早期的亚洲及非洲。

叙述

骨骼同时表现了原始及进阶蜥脚类的特征。进阶特征包含:颈椎、前段背椎、尾椎分叉的V形神经棘与梁龙超科类似;前倾的前段尾椎、椎体的海绵状孔穴、髂骨圆形前缘则类似于泰坦巨龙类。然而根据近代的观点,这被视为是为了支撑巨大颈部而产生的一种趋同演化模式。

背椎有高神经棘。人字骨呈双叉状。

马门溪龙科的头部相对于梁龙科较短,上方视角呈现U字形,形状和结构大致类似圆顶龙与盘足龙,但更薄更长。鼻孔很大,位于眼窝前方、头部较高的后部位置。眼睛周围轮廓清晰的巩膜环代表具有良好的视力。牙齿坚固,布满嘴部,向前倾斜并彼此靠拢,呈凿状或汤匙形,适合用来从树上切割下针叶,也可咬下果实如种子蕨。根据杨氏马门溪龙的头骨,下颌长51公分、宽19.8公分、高40.1公分;脑容量只有60毫升;上颌两侧各有14至18颗牙齿、前上颌缘有4颗牙齿、下颌两侧各有18至24颗牙齿。

大部分已知的马门溪龙科都具有相对身体比例极度加长的颈部,平均颈椎数目在17至19节左右,很少恐龙能超过这个数值,除了一些盘足龙科。前段颈椎横扁,不像大部分蜥脚类剖面为圆形。颈椎特别横向加长,长度是宽度的四倍左右,这样加长的情况也可见于后期不相关的长生天龙。[1]颈肋很长,其中中加马门溪龙的颈肋长达4.1公尺,创下蜥脚类最长的颈肋纪录。

古生物学

加长的颈部

2013年Andreas Christian发表了一份研究,重点关于为何马门溪龙颈部如此之长。研究使用杨氏种模式标本(ZDM0083)的十八节颈椎。Christian手动确认了颈部活动性,证明基部可强烈向上弯曲,第一节脊椎已相对第二节弯曲了近20度,并且后段四节可能都有同样情况的旋转,使第十五节相对后背弯曲了105度。但Christian并未得出杨氏种平常都支撑著这样的姿态的结论,因为他认为颈椎要长期维持这样的极端姿势是不太可能的,并认为虽然颈部基部无法弯曲,但可能将头部维持在与地面及背部夹30度角以上的位置。

可以觅食低矮和中等高处的植物。颈部可透过底部扁平的关节突强烈向左右两侧转动,于是产生较广的水平范围;这也证明当地植被较为稀疏。走路时颈部维持水平以提升稳定度。颈部中段笔直,旋转幅度低,且因颈肋的加长而僵硬。Christian相信在警觉的休息状态下,动物会将颈部维持垂直姿势,以从高处观察并提防掠食者。

呼吸系统

1992年Cristopher Daniels和Jonathan Pratt指出像马门溪龙大小及颈部长度的动物可能不具有像哺乳类的呼吸系统,肺部如波纹管般运作,即使马门溪龙是变温动物也会因为新陈代谢率低而无法吸入足够的空气进肺部并输氧。但当有了一个气囊系统,一如鸟类,能为恒温动物提供足够的氧气即使代谢为温血。这证实了脊椎的气腔化是气囊系统所造就。

年龄分析

长骨组织学(Long-bone histology)使研究人员能够估计特定个体的年龄。Griebeler等人(2013)的一项研究检验一个未命名马门溪龙科(编号SGP 2006/9)重25075公斤(27.6吨),显示其在20岁达到性成熟并于31岁死亡。

古生态学

马门溪龙科是侏罗纪时期东亚地理隔离而产生的特有种,起源于很早期的真蜥脚类辐射演化。

分布与年代

马门溪龙与峨嵋龙来自四川的沙溪庙组,地质年代为牛津阶至启莫里阶(1亿5900万至1亿5000万年前)。川街龙、始马门溪龙、元谋龙的化石来自云南的张和组,前者年代为卡洛维阶(1亿6610万至1亿6350万年前),而后者为托阿尔阶(1亿7560万至1亿6120万年前)通安龙是已知最古老的物种,来自侏㑩纪早期普连斯巴奇阶。敦达古鲁组的旺韦拉尾龙将马门溪龙科的地理分布扩展至非洲,代表这个演化支可能曾经迁徙出东亚以外的地区。而伊塔特组(Itat Formation)的化石表明它们也曾到达西伯利亚。[2]来自泰国蒲卡铃组(Phu Kradung Formation)的颈椎化石以及四川遂宁组的安岳马门溪龙

历史

1972年中国古生物学家杨锺健及赵喜进等人在叙述合川马门溪龙的研究中建立了马门溪龙科。

峨嵋龙科(Omeisauridae)于2002年被建立并包含峨嵋龙与马门溪龙两属。但这个分类很少被使用,近年也被弃用,因为根据国际动物命名法规的规定,马门溪龙科拥有优先权。

至少有一个研究提出马门溪龙科其实是鲸龙科的一个分支,而将它们归类为马门溪龙亚科(Mamenchisaurinae)。

参考文献

- ↑ Ksepka, D. T.; Norell, M. A. The Illusory Evidence for Asian Brachiosauridae: New Material of Erketu ellisoni and a Phylogenetic Reappraisal of Basal Titanosauriformes (PDF). American Museum Novitates. 2010, (3700). doi:10.1206/3700.2. hdl:2246/6087.

- ↑ Averianov, Alexander; Krasnolutskii, Sergei; Ivantsov, Stepan; Skutschas, Pavel; Schellhorn, Rico; Schultz, Julia; Martin, Thomas. Sauropod remains from the Middle Jurassic Itat Formation of West Siberia, Russia. PalZ. 2019. doi:10.1007/s12542-018-00445-8.