氯查看源代码讨论查看历史

|

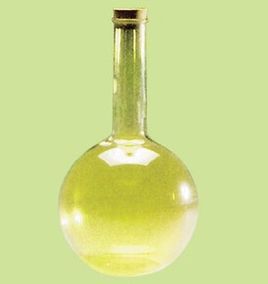

氯(Chlorine)是一种卤族化学元素,化学符号为Cl,原子序数[1] 为17。第二轻的卤素,在周期表里出现在氟和溴之间、它的性质是在他们中间体之间。 氯在室温呈现是黄绿色气体,有剧毒。它在元素里是反应性极强的元素和强氧化剂,在所有元素中,氯拥有最高的电子亲和力并且是鲍林电负度中第三高阴电性的元素,仅次于氧和氟。

从远古时期,人们就知道最常见含氯的化合物非氯化钠莫属(俗称盐)。在1630年,氯气在一个化学反应中第一次被合成出来,但并不被认为是一个基本重要的物质。卡尔•威廉•舍勒在1774年写了一个关于氯气描述,推测它是新元素的氧化物。在1809年,化学学家认为这气体是纯的元素,汉弗里•戴维在1810年为它以本身颜色(古希腊文:χλωρός、罗马文:khlôros)“淡绿色”命名。

因为它的高度反应性,在地壳中所有的氯皆以氯离子化合物形式存在,包含食盐。这是含量第二多的卤素(在氟元素之后)也是地壳中含量排名第二十一多的元素。这些地壳中氯沉积物与海水中氯化物含量相比则相形见绌。

商业生产的氯是从电解食盐水中而得。家用漂白水、消毒剂以及工业用的一些化学试剂的开发乃是得利于氯的高氧化电位性质。氯广泛运用在制造消费者产品、三分之二的有机化学品像是聚氯乙烯、许多塑胶制品的中间产物和其他没有包含氯元素的终端产品。游泳池都是使用含氯化合物以维持水池干净和卫生。氯元素在高浓度的情况下对生物体来说是极度危险和有毒的,第一世界大战曾使用氯气作为第一个化学战剂。

各种生物都需要以氯离子形式存在的氯。其他形式的含氯化合物在生物体中则很少存在,人造的含氯化合物有些具有毒性、有些则无。在高层大气,含氯有机分子像是氟氯碳化物造成臭氧层耗损的元凶。在是嗜中性球中,氧化氯成为次氯酸盐过程中产生少量氯元素可作为生物体免疫对抗细菌的一部分。

名字由来

英文名称chlorine来自于希腊文khlôros(χλωρóς',淡绿色)。19世纪70年代,中国化学家徐寿将其译为绿气。1933年,化学家郑贞文在《化学命名原则》中把这个字改为了“氯”。在日文与韩文中,因为氯是盐的主要成分之一而称为“盐素”(日本汉字现在写作“塩素”)。

自然分布

自然界中游离状态的氯存在于大气层中,是破坏臭氧层的单质之一。氯气受紫外线分解成两个氯原子(自由基)。大多数通常以氯化物(Cl-)的形式存在,常见的主要是氯化钠(食盐,NaCl)。

同位素

氯有两个稳定的同位素氯35和氯37,这两个同位素为氯在大自然中唯二存在的形式,其中同位素氯35占了76%,而氯37则占了剩下的24%,这两个同位素是由恒星经氧气燃烧以及矽燃烧过程而形成,虽然核自旋幅度大于1/2会造成非球型核电荷分布,以及共振变广而造成非零值核四极矩与四极性迟缓,但两个同位素皆有核自旋3/2+,因此可用在核磁共振光谱,其他氯的同位素皆具放射性,且半衰期极短而无法存在自然界中,因此,最常用于实验室的是氯36(半衰期为3.0×105年)和氯38(半衰期为37.2分钟),氯36和氯38可借由自然界中氯的中子活化而制成。

氯最稳定的放射性同位素为氯36,比氯35还轻的同位素主要的衰变模式是电子捕获而变成硫的同位素,比氯37还重的同位素会经beta衰变形成氩的同位素,而氯36会衰变成稳定的硫36或氩36。作为宇宙源放射性同位素核种,氯36存在于自然界的量与稳定的氯同位素相比,比例约为7× 10−13–1× 10−12比1:它是由氩36接触宇宙射线中的质子作用后散裂于大气中而产生,在岩石圈的顶部,氯36主要是透过氯35的热中子活化以及钾39和钙40的散裂所产生,在地底下的环境,钙40会抓住缈子而产生氯36,此种方式对于产生氯36变得越来越重要。

特性

氯是卤素的第二个元素,在元素周期表中为第17族,因此它的特性与氟、溴和碘很相似,它的大部分特性介于氟与溴之间。氯的电子轨域组态为[Ne]3s23p5,在第三以及最外层轨域的电子有七个,其表现为七个价电子,如同所有的卤素,氯也比完整的八隅体少了一个电子,因此为很强的氧化剂,会与许多元素反应以使它的外层轨域变得完整。对应于周期表的位置,氯的电负度介于氟与溴之间(氟:3.98、氯:3.16、溴:2.96、碘:2.66),活性比氟低,但比溴活跃,氯和氟相比为较弱的氧化剂,和溴相比则为较强的氧化剂,因为氯的原子半径介于氟与溴之间,因此氯的许多原子特性延续了碘至溴的趋势,例如第一游离能、电子亲和力、X2的分子解离焓(X为氯、溴、碘)、离子半径以及X和X之间的键长度。(氟因为较小所以较为特异)。

四个较稳定的卤素皆受分子间凡得瓦尔力的吸引,且凡得瓦尔力的强度会随著同核双原子分子电子的数目而增加,因此氯的融点与沸点介于氟与溴之间,氯的融点为−101.0 °C且沸点为−34.0 °C,由于卤素越往周期表下方分子量越高,氯的熔化热和气化热也介于氟和溴之间,拜双原子分子结构所赐,它们的气化热相当的低(造成较易挥发)。卤素一族越往下颜色越深,氟是淡黄色气体,氯是明显的黄绿色,会有这样的趋势是因为卤素越往周期表下方所吸收的可见光波长增加所致,当电子由最高占有反键结πg分子轨域跃迁至最低反键结σu分子轨域时便会形成卤素的颜色,例如:氯,这些颜色会在较低温下退色,因此在−195 °C固态的氯是几近无色的。

像固态的溴以及碘、固态的氯在斜方晶系的结晶为氯分子的层状晶格,它的化学键距离是198 pm(相当接近氯气化学键的距离199 pm)且在一层中氯分子与分子的距离为332 pm,而层与层之间的距离是382 pm(相较于氯的凡得瓦尔半径为180 pm),这结构表示氯是很差的导电体,实际上氯的导电度也确实极低而无法测量。

化学性质

氯单质由两个氯原子构成,化学式为Cl2,最初由瑞典化学家卡尔•威廉•舍勒(Carl Wilhelm Scheele)在用盐酸处理软锰矿时发现。气态氯单质俗称“氯气”,液态氯单质俗称“液氯”。

氯气具有氧化性,可以和金属及非金属反应,如:

- 2 Na + Cl2 → 2 NaCl

- Cu + Cl2 → CuCl2

它也能和有机物反应,如和苯发生取代反应:

- C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

化合物

氯可以形成多种无机化合物,如氯化物、次氯酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、高氯酸盐等,也能形成众多有机化合物,有机氯化合物包括各种氯代烃(如三氯甲烷、氯苯等)、羧酸衍生物酰氯等。

用途

氯可以作为一种较便宜的消毒剂,一般的自来水及游泳池就常采用它来消毒。但由于氯气的水溶性较差、毒性较大、会放出特殊气味,且容易产生有致癌风险的三卤甲烷等有机氯化合物,故中国、美国等国常改用二氧化氯(ClO2)、氯胺或臭氧等代替氯气作为水的消毒剂。

除了用于消毒,氯气也是一种重要的化工原料,用于制造盐酸和漂白粉、制造氯代烃。也可以用于制造多种农药、制造氯仿等有机溶剂。此外氯气还广泛用于造纸、纺织、有机合成、金属冶炼等行业,也有作为化学武器的纪录:氯气弹在1915年由德国陆军首次在军事用途上使用,对比利时境内伊普雷的英法联军,使用此武器,造成重大伤亡及战果。

氯离子

氯离子的检验

检验水中是否含有氯离子可以向其中加入硝酸酸化的银离子(如硝酸银)(加入酸性硝酸银(即硝酸银和酸的混合物)可以排除其他离子(如碳酸根、亚硫酸根)干扰),银离子和氯离子反应会生成氯化银白色沉淀,反应式:rm Cl^- + Ag^+ \rightarrow AgCl\downarrow

氯离子的生物角色

氯离子为代谢作用很重要的物质,胃中盐酸的生成和细胞帮浦的功能皆需要氯,饮食中主要的来源是餐桌上的盐或氯化钠,血液中过低或高浓度的氯为电解质失调的实例,在没有其他异常的情况下很少发生低氯血症(太少的氯),它有时与换气不足有关,它可能与长期呼吸酸中毒有关,高氯血症(太多的氯)通常没有症状,当有症状也与高血钠症很像(太多钠),血中氯含量的减少会导致脑缺水,症状通常起因于快速复水后的脑水肿,高氯血症会影响氧气的运输。