內蒙古磴口荒漠生態系統國家定位觀測研究站檢視原始碼討論檢視歷史

|

內蒙古磴口荒漠生態系統國家定位觀測研究站作為荒漠生態監測和研究平台,生態站採用「一站三址」布局,開展荒漠生態系統監測、評估與乾旱區生態過程研究,面向國家林草事業需求,立足於乾旱荒漠區,通過開展定位監測和不定期調查研究,結合天然林保護、退耕還林工程,監測和評估荒漠[1]生態效益,開展乾旱區生理生態試驗,示範防風固沙模式,服務於乾旱區人民,為乾旱區風沙治理提供科學依據。

研究方向

主要研究方向有烏蘭布和沙漠生態保護與治理開發的技術與模式研究及其示範;沙漠-人工綠洲生態系統可持續發展和綠洲生態經濟穩定性研究;基於生態安全的烏蘭布和沙漠與人工綠洲土地利用結構優化研究;荒漠生態系統對全球變化的響應與適應對策的監測;研究磴口縣國家重點生態工程區的環境監測和效益評價研究等。

發展歷史

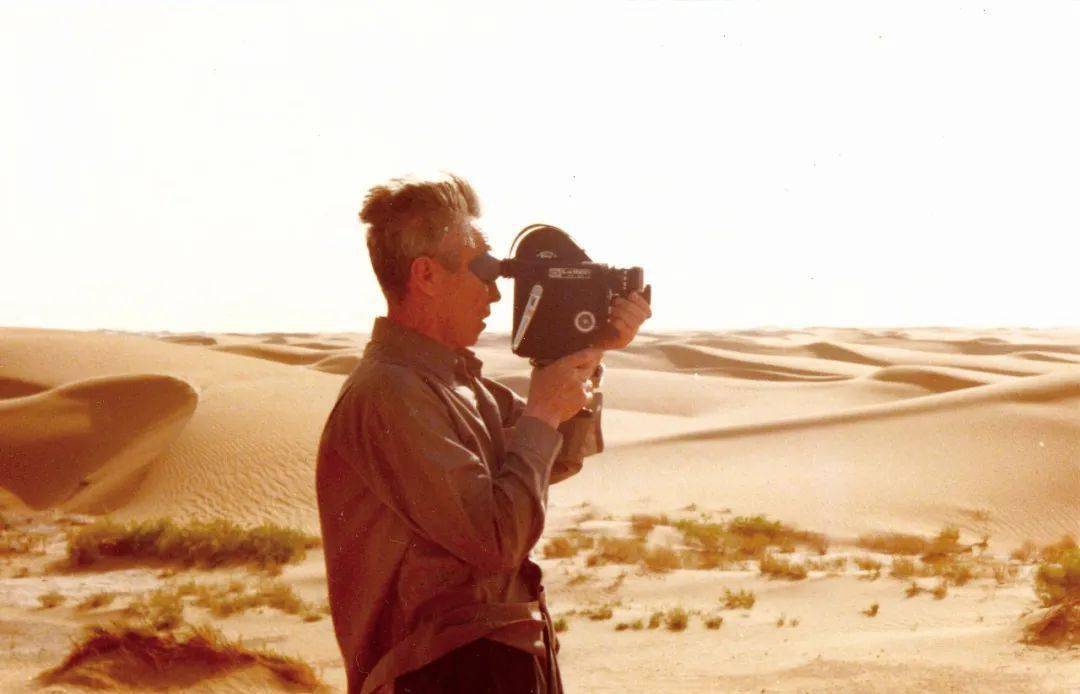

內蒙古磴口荒漠生態系統國家定位觀測研究站,位於磴口縣,是我國荒漠與半荒漠過渡帶,還是亞洲中部荒漠區和草原區的分界線,也是一條極為重要的植物地理學分界線。1983年建站,2012年獲國家林草局批准成為荒漠生態站(2012年)。

科研條件

生態站具有科研用房1000m2,試驗場地有沙丘演化及形成研究場、土壤碳呼吸試驗場、全球氣候變化模擬研究場、乾旱區植物水分優化利用研究場、近地面沙塵觀測場、固定樣地等15個,在不同固定類型沙丘等地設立固定觀測場和樣地。配有儀器設備103台/套,價值1000多萬元。

科研成就

生態站依託(國家「十三五」重點研發計劃專項、科技支撐計劃項目、林業公益性行業專項、科技部社會公益性項目、國家自然科學基金[2]等)項目共計63項,項目經費1394.56萬元。近5年發表論文89篇,其中SCI 2篇。

人才培養

生態站施行站長責任制,現任站長郝玉光,固定研究人員13人,流動人員8人。其中管理人員3人,野外觀測和數據管理2人,研究生5人;副高級以上職稱8人,有博士學位的4人。現有研究人員專業涵蓋本站開展的研究和學科。近年來,生態站共接待來訪200人次,促進了與國內主流院所合作交流。

參考文獻

- ↑ 治理荒漠化的重要性 ,搜狐,2023-06-19

- ↑ 重磅!2021國家自然科學基金項目指南發布,網易,2021-01-19