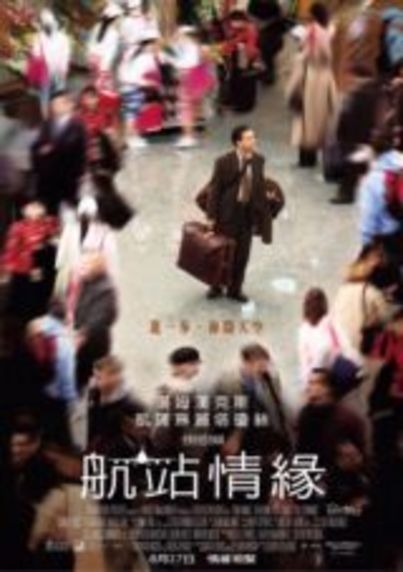

航站情緣查看源代码讨论查看历史

|

《航站情緣》,2004年出品的電影,由斯蒂芬·斯皮尔伯格導演,主要演员有汤姆·汉克斯、凯瑟琳·泽塔-琼斯、史丹利·圖奇和齊·麥拜特。

剧本由沙查·蓋華斯,謝夫·內森遜根据安德魯·尼高爾和沙查·蓋華斯的原著故事改编。

影片讲述主角前往美國途中家鄉發生政變,政府被推翻,所持证件不被美國入境當局承認,被拒绝入境卻又不能回國,被迫滞留甘迺迪國際機場期間的故事。

故事取材

有人提出本片的情节跟一个名叫邁爾漢·卡里米·納賽里的伊朗難民经历很相似,納賽里先生外号「Sir Alfred」(艾弗列先生),1988年因难民证件被偷而不得不滞留在法国巴黎夏尔·戴高乐国际机场的1号航站楼,並在那裡住上18年。紐約時報就曾報導史提芬史匹堡買下了納賽里的故事作為本片的依據[1];衛報也指納賽里為此收取了電影製作人數千元報酬[2]。

1993年出品的另一部法语电影 Lost in Transit (Tombés du ciel)与本片有相近主题,但故事設定在巴黎戴高樂機場。

剧情

维克多·纳沃斯基(汤姆·汉克斯飾)从一个虚构的東歐国家「克拉科齐亚」抵达纽约甘迺迪國際機場,他并不知道在旅途中他的国家被反政府武装推翻了,所持有的护照因此失效。由於他不懂英語,起初並不清楚自己的處境,後來才由機場內播放的電視新聞片段和入境當局的得知,对此他束手无策。在九个多月的时间裡,维克多不得不住在机场候机大楼裡,不能踏入美国领土半步,也没法回家。期間他热心帮助机场裡的人,包括空姐埃米丽亚·沃伦(凯瑟琳·泽塔-琼斯飾)。同时他也在移民局官员弗兰克·迪克逊(史丹利·圖奇飾)的严密监视之下,迪克逊一心想把维克多赶出机场。

有一天,维克多向埃米丽亚解释他来纽约是为了收集爵士萨克斯风演奏者班尼·高爾森(戲中由他親自飾演)的签名。维克多已故的父亲是个爵士迷,他在1958年的一份匈牙利报纸中找到一幀名為「A Great Day in Harlem」的爵士樂手大合照。他请求照片上每个人给他一个亲笔签名,尽管很多签名就只簽在小纸片上,但大部分人都還是回复了,就除了班尼·高爾森。维克多来纽约,就是為了了却父亲的心愿——拿到班尼·高爾森的亲笔签名。

几个月以后,新闻报道克拉科齐亚国内战争结束了,但是迪克逊还是不想让维克多进入美国。埃米丽亚就请求她的一位朋友幫忙,要了一个进入美国的緊急簽證。這位「朋友」其實是個跟她藕斷絲連了多年的已婚美国政府官员,维克多雖然得到了批准,卻也失望於埃米麗亞因此事而跟那個男人重新建立關係。更糟糕的是这个许可需要迪克逊的亲笔签名才能生效,迪克逊無視了维克多的请求,并以维克多在機場內认识的朋友的工作相威胁,维克多最后作出了让步。

就在维克多要登机离开的时候,他的老朋友─在機場內當清潔工的印度老人拿著拖把跑到停機坪阻止飞机停靠機坪,维克多的航班因此延迟。他在机场安全员的支持下,踏出机场大门,正式踏进了美国土地。在坐上出租车的瞬间他看见了埃米丽亚,二人目光相遇,复杂的心情涌上来,最终没有道别,二人的故事就此结束。在萊辛頓大道161号,维克多终于找到了班尼·高爾森。在欣賞完班尼的演出後,获得了梦寐以求的签名,维克多坐上計程車,對司機說:「我要回家了。」電影於此作結。

语言

当维克多刚到达机场的时候,他几乎不会英语。他利用机场提供的俄语和英语版城市向导,用对比的方法很快学到了很多的英語单词,尽管发音不準確,但是进步相当迅速,很快就可以跟其他人溝通。

事实上克拉科齐亚的位置在影片中并没有交代清楚,可确定的就只是個东欧國家。影片中提到克拉科齐亚与俄罗斯接壤,而克拉科齐亚语与俄语同族或者就是俄语方言,克拉科齐亚国歌旋律跟巴爾幹半島上的阿尔巴尼亚国歌十分接近 (调子类似Vajacki marš)。

汤姆·汉克斯在电影中所講的「克拉科齐亚語」,事实上是保加利亚语。汉克斯;zh-hk:漢斯;zh-tw:漢克斯的语言教练就是他的妻子麗塔·威爾遜,丽塔的父亲正好就是保加利亚人。

參考文獻

- ↑ Rose, Matthew. Waiting For Spielberg. 《紐約時報》. 2003-09-21 [2008-06-12].

- ↑ Berczeller, Paul. The man who lost his past. 《衛報》. 2004年9月6日 [2007-05-05].