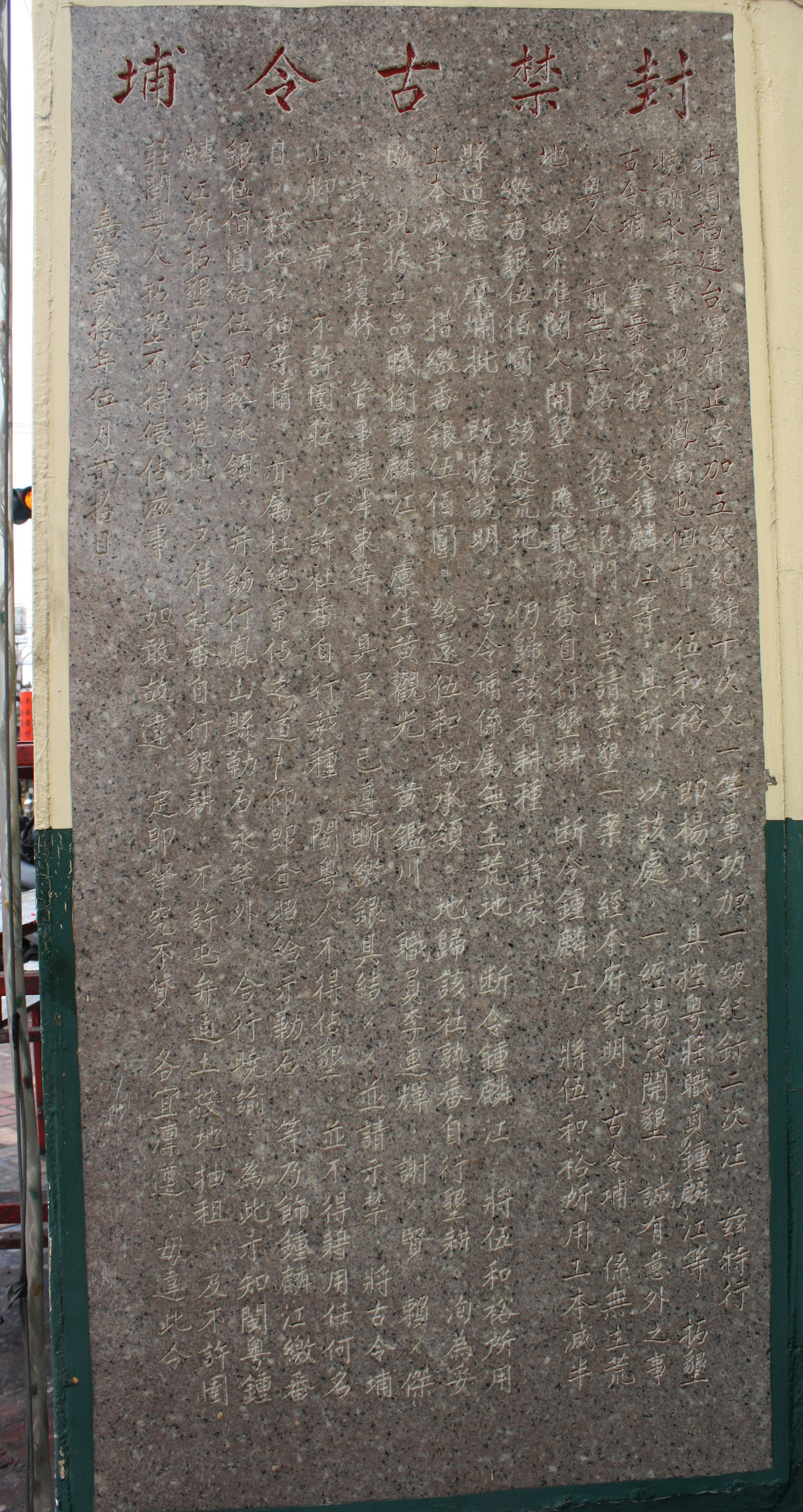

奉憲封禁古令埔碑檢視原始碼討論檢視歷史

奉憲封禁古令埔碑 |

|---|

|

奉憲封禁古令埔碑(臺灣客家語四縣腔:fung hianˋfungˊgim guˋlin puˊpiˊ ),[1] 又名民蕃境界古令埔碑,原址位於臺灣屏東縣內埔鄉老埤村,內容為臺灣府知府汪楠明令禁止福佬人、客家人開墾馬卡道原住民的土地。

天后宮保存自創建以來至今的古匾與石碑。於天后宮三川步口右壁的「奉憲封禁古令埔碑」述說著過去閩粵與原住民間爭地搶水的故事。 古令埔,是現在五溝水莊東北方,現內埔鄉成德村(以前稱為寮下)、赤山村、萬金村,還有老埤村、中林村東方地帶,以及東港溪上游牛角灣一帶約20平方公里。清嘉慶年間時,因閩粵莊民互控搶奪土地水源,經過4年纏訟,清嘉慶20年(西元1815年)鳳山縣府才結案公告此碑,嚴禁閩粵人占墾古令埔地,亦不許屯辦、通事、土目按地私抽等情,以維該地出入有門,然准原住民自行墾耕。本碑因風化不易辨識,廟方於天后宮左側昌黎祠重刻一仿古新刻碑石。

歷史緣由

古令埔,位於今日的屏東縣萬巒鄉五溝水庄東北方,大武山腳下的河川沖積地,範圍為萬巒鄉成德村、赤山村、萬金村、內埔鄉老埤村、中林村東方地帶,以及東港溪上游牛角灣溪一帶約20平方公里,為平埔族所住。

臺灣清治時期,嘉慶年間時,鳳山福佬人伍和裕曾向官府申請開墾此地,此事引起鍾麟江為首的內埔客家人抗拒,發生衝突。經四年纏訟,於嘉慶二十年(1815年)鳳山縣府才結案公告立此碑。內文嚴禁閩、粵人占墾古令埔地,亦不許屯辦、通事、土目按地私抽等,以維該地出入有門,然准熟番自行墾耕。

碑體高一點六七公尺、寬一公尺、厚十三公分。原位於阿馬灣溪南邊保安林,1899年改移到今老埤村東北方的土地公廟旁,後再移到老埤。這碑的命令讓平埔族得以長期開墾安居於此,沒有被閩、粵居民占領。臺灣日治時期,伊能嘉矩來到老埤村,發現該村九成還是為平埔族的馬卡道族。1935年12月,日本政府將此碑依《史蹟名勝天然紀念物保存法》列為國指定史蹟及天然物保存名單,加以保護,稱為「民蕃境界古令埔碑」。日本政府並把古令埔在成德村牛角灣一帶劃為保安林,直到臺灣戰後時期樹林才被砍伐,土地轉給退伍軍人與轉賣附近居民。

該碑在今日老埤村福泰路上的一棵大榕樹下時,因後來大榕樹被砍伐,碑體被壓壞成數塊,移到老埤村活動中心旁的五穀宮的金亭附近。據老埤村民潘興旺所言,石碑之前在大樹旁時還曾作獵人磨弓箭的磨刀石。1970年代,內埔鄉公所所長林杞生,請內埔當地的刻石師父重新打造一塊新碑,質地大理石,字漆金漆,背面還有「中華民國六十四年八月內埔鄉長林杞生重建」的金字。依1992年的採訪,當時老埤村沒有人知道石碑的由來,誤會是出自嘉慶帝,把碑作為嘉慶君遊台灣的證明,還有民眾在二十多年前蓋間祭拜嘉慶帝的廟宇——嘉龍宮。

除此外,六堆天后宮廟方也在於天后宮靠昌黎祠的牆壁,重刻一仿古新刻碑石,但略去題捐且有誤謬之處。並撰文解釋當初他們客家人擔心伍和裕等閩人占據山腳會讓水源被斷,以及指責閩人「屢次謀反」、「蹂躪府縣」、「生靈荼毒」,擔憂閩人造反時他們不能「勤王奉公」,經「慎思熟慮」後當時才會在夜半縱火燒光閩人的草寮。

碑文

正文

特調福建臺灣府正堂、加五級、紀錄十次、又一等軍功、加一級、紀鏈二次汪,為特行曉諭永禁事。

照得鳳屬屯佃首伍和裕,即楊茂,具控粵莊職員鍾麟江等「妨墾古令埔、黨眾焚搶」,及鍾麟江等具訴「以該處一經楊茂開墾,設有意外之事粵人前無生路、後無退門,呈請禁墾」一案。經本府訊明:古令埔係無主荒地,雖不准閩人開墾,應聽熟番自行墾耕;斷令鍾麟江將伍和裕所用工本滅半繳還伍百員,該處荒埔斷歸該番耕種。詳蒙臬道憲糜批:「既據訊明古令埔係屬無主荒地,斷令鍾麟江將伍和裕所用工本減半持繳番銀五百○類,給還伍和裕承領;地歸該社熟番自行墾耕,洵均妥協。現據五品職銜鍾麟江、廩生黃觀光、黃鑑川、職員李連程、謝儲賢、賴啟傑、武生李瓊林、管事鍾泮東等具呈『北遵斷繳銀具結,聯名懇請示禁:將古令埔山腳一帶不許圍莊,只許社番自行栽種;閩、粵人不得佔墾,亦不許屯辦、通事、土目按地私抽』等情,亦屬杜絕爭佔之道。仰即查明給示,勒石永禁。仍將鍾麟江所繳番銀給還伍和裕承領,並飭行鳳山縣勒石永禁外,合行曉諭。」

為此,示仰闔邑人等知悉:該處古令埔永禁開墾,准社番自行墾耕;不許軍弁、通、土按地抽租,亦不許圍莊,閩、粵人等不得侵佔滋事。如敢故違,定即拏究不貸。各宜凜遵,毋違!特示。