定窑白釉“官”字款碗查看源代码讨论查看历史

|

名称是故宫博物院的一件藏品

藏品简介

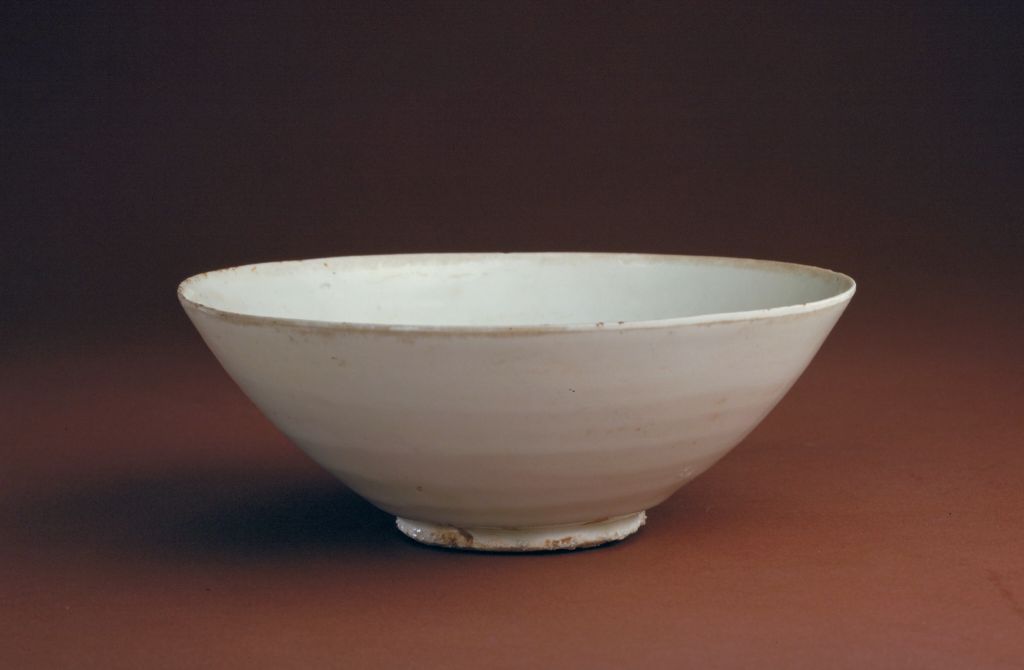

名称:定窑白釉“官”字款碗

年份:五代

类型:瓷器

规格:高6.6厘米,口径17厘米,足径6厘米

所属博物馆:故宫博物院

窑口:定窑

藏品鉴赏

名称,五代,高6.6厘米,口径17厘米,足径6厘米。

碗敞口,斜壁,圈足。胎体轻薄。碗里外及圈足内均施白釉,釉色纯正。足中心刻划“官”字。

此碗是五代时期河北曲阳定窑产品,属同一时代白釉瓷器中的精品。

据考证,晚唐至北宋定窑瓷器铭款中以刻划“官”和“新官”者居多,仅1985年陕西西安北郊火烧壁出土晚唐定窑“官”字款白瓷就达33件之多。1969年河北定县静志寺真身舍利塔基和净众院舍利塔基也曾出土17件北宋定窑刻划“官”和“新官”款的瓷器。在北京故宫博物院和台北故宫博物院,也有数件“官”字款定窑瓷器收藏,主要是盘、碗、水丞、罐等器物。据不完全统计,目前所见国内外收藏的署“官”字款的定窑瓷器大约有80件左右。过去曾有学者认为这些署“官”字款的瓷器中有一部分是辽代官窑的产品,但是,自从河北定县两座塔基出土大批“官”字款瓷器后,学术界基本统一了观点,即认为“官”字款白瓷均为定窑产品。当年定窑部分作坊被皇室或官府征用后,为防止与民用器物相混淆,特刻划”官”字,以示区别。与同时期不署款定窑瓷器相比较,这些“官”字款器制作工艺都相当精细,属于精品,已达到宫廷用瓷的标准。

藏馆介绍

故宫博物院,简称故宫或北京故宫,是位于中国北京紫禁城内的博物馆。其前身是明清两代皇宫紫禁城。[1]

民国元年(1912年)清帝溥仪退位后仍居于宫内。至民国十三年(1924年)十一月五日,黄郛摄政内阁公布修正清室优待条件第五条,废除皇帝尊号,请废帝溥仪出宫。政府代表李煜瀛、京 师警卫司令鹿锺麟、警察总监张璧,于六日接管皇宫,封存文物。后经摄政内阁核准,经一年之整理,故宫博物院于民国十四年国庆节(1925年10月10日)正式成立开幕。[2]它位于北京中轴线的中心,占地面积72万平方米,建筑面积约15万平方米;始建于明成祖朱棣永乐四年(1406年),永乐十八年(1420年)落成;藏品也主要是以明、清两代皇宫及其收藏为基础。2012年单日最高客流量突破18万人次,全年客流量突破1500万人次,可以说是世界上接待游客最繁忙的博物馆。[3]

藏馆历史

1924年10月,冯玉祥发动“北京政变”,11月5日取消清帝溥仪帝号并将其逐出紫禁城。李石曾先生当即建议设立清室古物保管委员会,及清室善后委员会,并于1925年10月10日正式成立国立故宫博物院。故宫博物院成立之前,逊帝溥仪早已将1200余件书画精品、古籍善本和大量珍宝运出宫。

1933年华北形势突变,于是国民政府命令:故宫南迁文物。当时共计13491箱,部分文物南迁后,北平故宫本院也留有相当多的珍品。后来又因八年抗战,日本入侵南京,故宫文物再向西迁,分为北、中、南三路经火车和水运。经三年多至四川。后抗战胜利,故宫文物又再度运回南京。

1948年到1949年,国民政府将文物运往台湾本岛保存,因战争形势突变只运了三次,其中第三次拟搬运1700箱,由于运输舰舱位余地有限,加之仅有24小时装船时间,结果只运出972箱,另728箱也留在了大陆;但运至台湾的文物皆为精挑细选的文物,所以意义仍十分重大。1万多箱南迁文物中总共运台2972箱,占南迁箱件数的22%。期间南京中央政府曾下令故宫博物院院长马衡选择留平文物菁华装箱,分批经火车运至南京,马院长以各种理由推延装箱,后来一箱也未运走。四散中国各地的古物已在1970年代以后陆续运回故宫博物院,但仍有台北国立故宫博物院、沈阳故宫博物院、南京博物院、重庆博物馆等机构收藏保存清代故宫文物。

中华民国政府在1965年11月12日位于台湾省台北市士林区外双溪恢复设置国立故宫博物院,以存放在台湾的2972箱文物。为与北京故宫博物院区分,称其为称为台北国立故宫博物院,简称台北故宫。