太空行走檢視原始碼討論檢視歷史

| 太空行走 |

|

|

中文名 :太空行走 重要性 :是載人航天的一項關鍵技術 定義 :指航天員離開載人航天器乘員艙 |

太空行走(Walking in space)又稱為出艙活動。是載人航天的一項關鍵技術,是載人航天工程在軌道上安裝大型設備、進行科學實驗、施放衛星、檢查和維修航天器的重要手段。要實現太空行走這一目標,需要諸多的特殊技術保障。

2019年3月6日,美國航天局證實,兩名美國女宇航員於3月29日在國際空間站外進行太空行走。3月25日,美國航天局已取消原計劃29日實施的國際空間站首次全女性太空行走任務。10月18日,兩名美國女性宇航員克里斯蒂娜·科赫(Christina Koch)和傑西卡·梅爾(Jessica Meir)在國際空間站外進行太空行走,實現了空間站[1]歷史上第一次全女性太空行走。

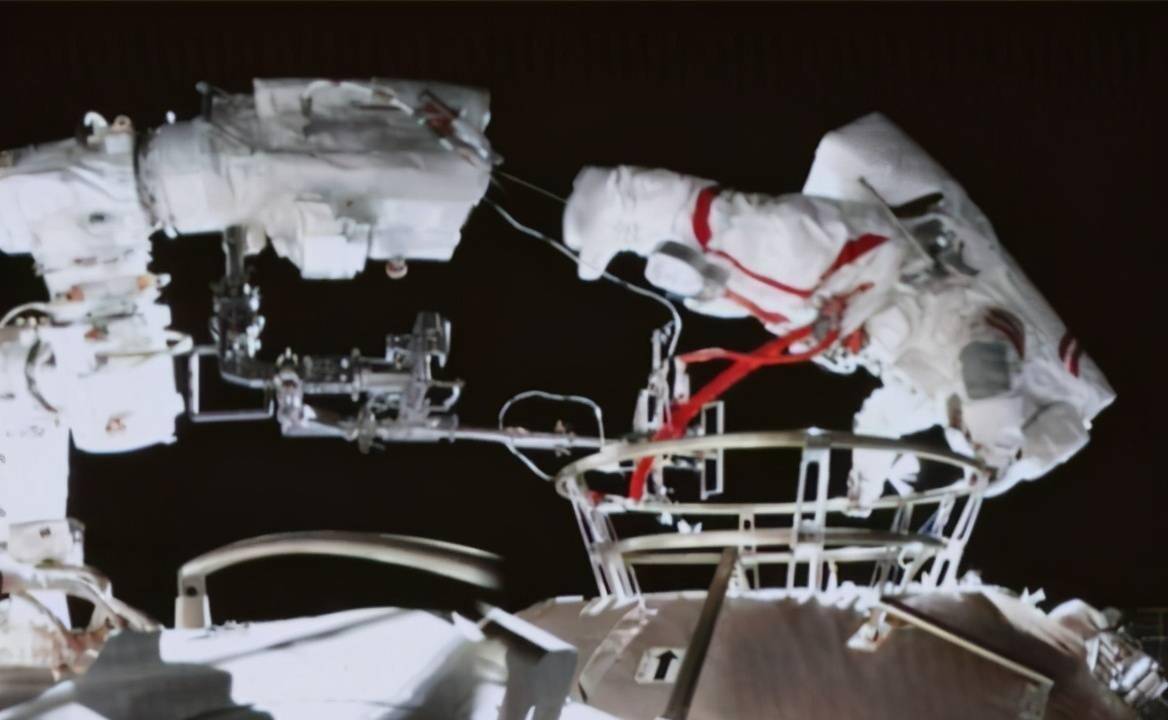

2021年3月14日,美國宇航局(NASA)社交網站官方賬號稱,國際空間站兩名美國宇航員維克多·格洛弗和邁克·霍普金斯完成了一次太空行走2021年7月4日,中國空間站航天員出艙,進行太空行走和作業。2022年4月29日,俄羅斯宇航員奧列格·阿爾捷米耶夫和丹尼斯·馬特維耶夫完成7個多小時的太空行走。

美國東部時間2024年9月12日6時多(北京時間18時多),美國「北極星黎明」航天任務的兩名機組成員開始進行輪流出艙活動,這是全球首次由非職業宇航員[2]進行的商業太空行走。

目錄

定義

狹義

即指航天員離開載人航天器乘員艙,隻身進入太空的出艙活動,還要考慮到太空的微重力環境對航天員人身安全可能造成的影響。

廣義

航天員在月球和行星等其他天體上完成各種任務的過程也可以稱為太空行走。

|

|

|

|

操作方式

臍帶式

早期研製的臍帶式的生命保障系統與乘員艙連接,航天員身穿航天服,航天員所需要的氧氣、壓力、冷卻工質、電源和通訊等都是通過臍帶由「母」載人航天器提供的。由於臍帶不能過長,所以航天員只能在「母」航天器附近活動,如果航天器走遠了則容易使臍帶纏繞,像嬰兒那樣「窒息」而死。

便攜式

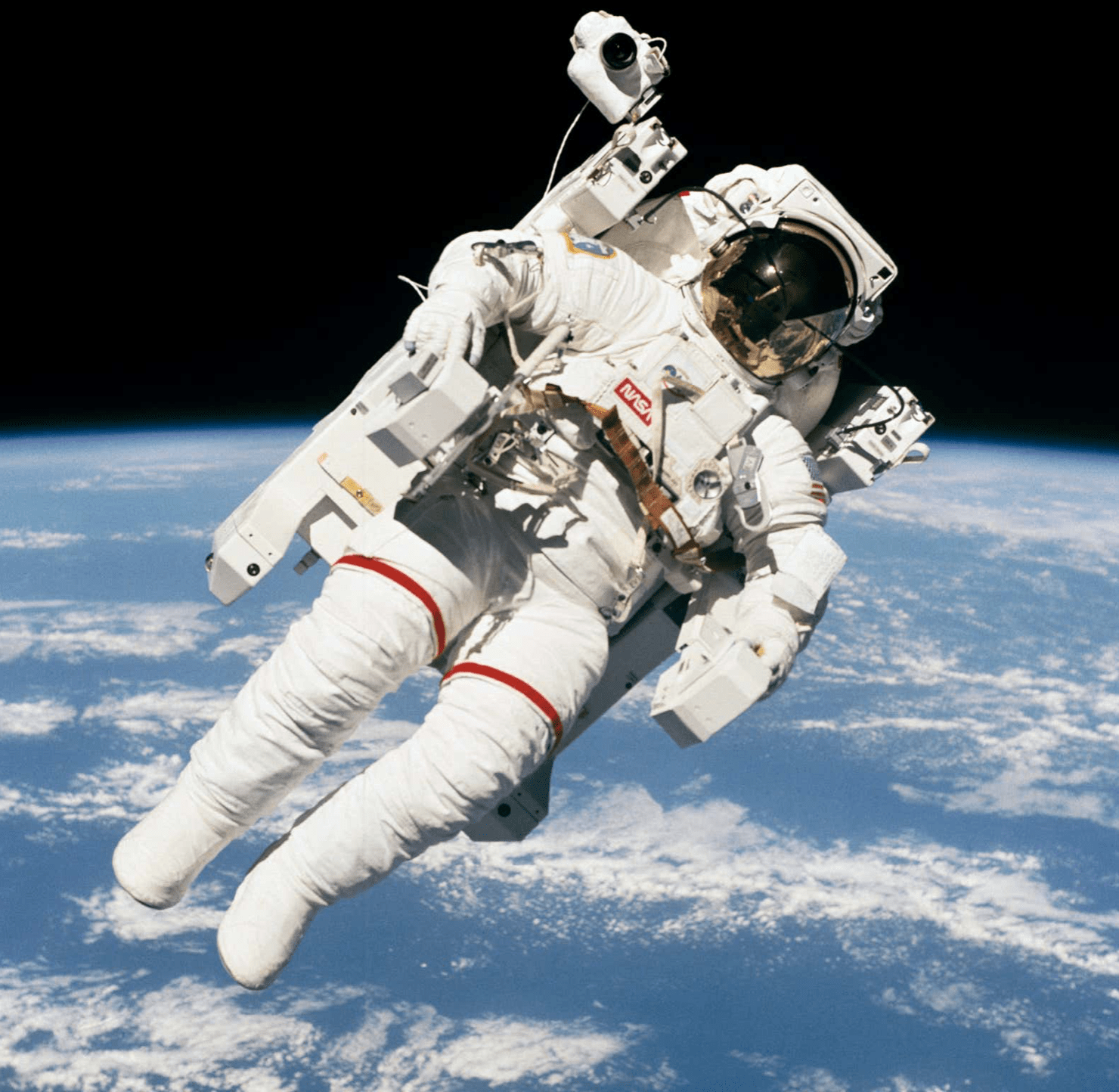

後期發明的裝在航天服背後的便攜式環控生保系統。航天員出艙後與「母」航天器分離,由於身穿艙外用的航天服,背着便攜式環控生保裝置,以及太空機動裝置,航天員可到離「母」載人航天器100米遠處活動。實際上,艙外航天服及便攜式環控與生保系統是一個微型載人航天器,它保證人的周圍有適合的壓力,有通風供氧,有溫濕度調節,使航天員在服裝內正常生存,並能進行太空作業。

機動式

有人稱載人機動裝置是太空「摩托艇」,因為它裝有推進系統,並能「自由」機動飛行。例如,美國航天飛機第10次飛行時,航天員使用的機動裝置有24個氮推力器,利用推力器工作,航天員可以進行6個自由度的飛行。載人機動裝置外形像一個背包,航天員通過手控器控制其高壓氮氣從安裝在不同部位的推力器噴出,就能改變飛行的速度、方向和姿態,成為名副其實的人體地球衛星。

作用

太空行走意義的提出

航天員進行太空行走不同歷史時期其目的不一樣的。當1965年3月蘇聯航天員阿里克謝·列昂諾夫第一次由「上升」2號飛船飛出艙外時,其目的有兩個:一是在載人航天活動中進行一次技術性的突破,二是使蘇聯在航天技術方面走到了美國前邊,在全世界產生重大影響。美國也不甘示弱,同年6月,美國人懷特在乘雙子星座4號飛船飛行時也飛出艙外。從此,出艙活動的技術就為兩家所共有,在這時人們才談到太空行走的實用意義。

完成太空作業

從多次出艙和登月過程中的月面活動看來,太空行走的作用和意義是巨大的。其意義與作用是完成太空作業。例如,修復載人航天器或其它航天器上的受損部件。美國人曾通過太空行走修復了天空實驗室、太陽峰年衛星和哈勃空間望遠鏡。組建空間站。蘇聯航天員則通過太空行走修復過禮炮號空間站和組裝、維修和平號空間站。當前正在建造的國際空間站,更是需要航天員進行多次出艙活動,才能在軌組裝建成。登月活動更是體現了航天員在太空行走和太空作業的巨大作用,為人類進入外層空間和其它星球打下了良好的基礎。

歷史上第一次

1965年3月18日,蘇聯發射載有別列亞耶夫、阿里克謝·列昂諾夫的「上升」2號飛船。飛行中,阿里克謝·列昂諾夫進行了世界航天史上第一次太空行走,他在離飛船5米處活動了12分鐘,他離開「上升」2號飛船密封艙,繫着安全帶實現了到茫茫太空中行走。後來由於空間活動的需要,阿里克謝·列昂諾夫穿着一種新型宇宙服,內衣是由通心粉狀的管子盤成的,管子總長100米。管內流過的冷水能吸去航天員身上散發的熱量,並排放到宇宙空間去。在這種內衣外再罩上一層一層外套,套上同樣多層的手套,穿上金屬網眼靴子,戴上增強樹脂盔帽,就能保證到密封艙外安全活動了。1965年,蘇聯航天員阿里克謝·列昂諾夫走出了「上升」2號飛船,從而成功實現了人類第一次在太空的出艙活動。這次太空出艙活動使理論付諸實踐,從此真正打開了太空的大門。

中國應用

中國載人航天工程辦公室新聞發言人2008年9月12日宣布,神舟七號飛船任務實施期間,飛行乘組中1名航天員將出艙進行太空行走,並完成有關空間科學實驗操作。

發射時間:2008年9月25日晚上9:07-10:27

運載火箭:長征二號F運載火箭

關注點:中國航天員首次太空行走。航天員出艙時間在神舟七號發射後的第二天下午4:30進行,航天員出艙選擇在神七在太空飛行的第29圈出艙。

航天員:將搭載3名,2人進入軌道艙,其中1名將太空行走。航天員已確定為翟志剛、劉伯明、景海鵬。沒有女航天員。

太空行走步驟

進入軌道艙(即氣閘艙)

第27圈,兩名航天員進入軌道艙,關閉返回艙艙門。

穿艙外航天服

第28圈,兩名航天員互相協助穿好航天服後吸氧排氮。

泄壓開門

先將軌道艙泄壓,與飛船外真空狀態一致,航天員合作打開艙門。

太空行走

一名航天員穿國產艙外航天服出艙,另一名協助。

艙外活動

航天員借艙外扶手等沿軌道艙外壁移動,到達後返回。

科學實驗

航天員放飛一顆小衛星,用立體相機近距離為神七拍照。還設備安裝等操作。

返艙

航天員回到軌道艙後,關閉艙門。

復壓

航天員進行艙外航天服漏檢,檢漏合格後,軌道艙開始復壓。

脫艙外航天服

大約第30圈,航天員脫掉艙外航天服。

參考文獻

- ↑ 空間站簡述 ,搜狐,2023-08-11

- ↑ 宇航員與航天員的區別:探索太空的不同角色與意義 ,搜狐,