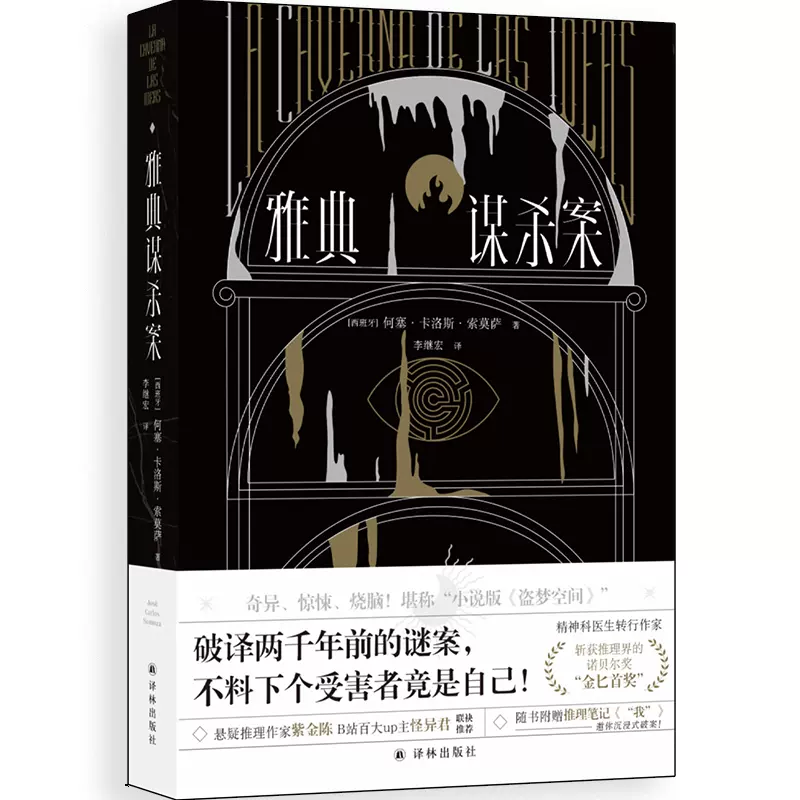

雅典謀殺案檢視原始碼討論檢視歷史

|

內容簡介

🚫【友情提示:請勿在深夜獨自閱讀!】

🩸一場翻譯引發的慘案× 連環謀殺局中局

🩸兩個平行世界互為鏡像,正文與譯註共謀腦網追兇

【你】手中的《雅典謀殺案》是一份希臘文古本。

書中,一位解謎人受命調查雅典城餓狼襲人事件。

【你】邊翻譯邊「點評」。事情變得越來越不對勁 。前任譯者離奇身亡,家中暗處似乎有位不速之客在盯着【你】,書中情節與現實驚人地吻合……

是「你」被「吸」進了古本,還是一切原本就是個騙局?

🪞詭計殘酷迷人,推理一波三折,結局令人戰慄!

★ 懸疑!驚悚!燒腦!

案中案,局中局,堪稱「小說版《盜夢空間》」

★ 反轉再反轉!細思極恐,看完後背發涼!

眼睛看到的一定是真相嗎?不到最後一頁,絕對猜不中結局!

★ 挑戰高智商!

邏輯推理可以完美解釋這個世界嗎?我們……真的存在的嗎?

🏆【精神科醫生】轉行【作家】,一舉斬獲推理界的諾貝爾獎【金匕首獎】

★ 當今西班牙文壇頂尖作家何塞•卡洛斯•索莫薩代表作,驚艷面世,轟動英國!口碑炸裂!

★ 【金匕首獎】為世界知名犯罪推理小說獎項,由英國推理作家協會(Crime Writers' Association)頒布,授予每年評選出的最佳犯罪小說,可謂推理小說界的最高榮譽!

📜全新護封+內封雙設計,內頁【蒙塵效果】+【真人手寫】

★ 添加出場【主要人物表】,方便閱讀比對

★ 內頁蒙塵效果設計凸顯古本氣質,增強閱讀體驗

★ 邊注採用真人手寫,增加【留白】位置,邀你沉浸式解謎!

★ 附贈【鐳射卡書籤】鏡像對照:「小心點,翻譯家!你正遭到監視!」

🧔♂️ 隨書附贈【推理筆記《「我」》】,Notes頁留白邀你跨書互動!

★ 採用【手寫體 + 康奈爾筆記】格式,由復旦大學推理協會成員精心撰寫,逐章記錄閱讀《雅典謀殺案》心路歷程

★ 讀《雅典謀殺案》,你「看到」了什麼?

名人評價及推薦

這部燒腦的雅典謎案精妙絕倫,艾柯的粉絲們不容錯過。小說懸念重重,層層反轉,取柏拉圖哲學的一角,編織成誘人的解謎體驗。

——《泰晤士報》

雄心勃勃的索莫薩讓柏拉圖學園的謀殺案與一名現代譯者的困境雙線並進,發生兇案的古本將以一種直接而可怕的方式與「你」交談。

——《圖書館雜誌》

《雅典謀殺案》充滿智慧,別有洞天,令人慾罷不能。

——《舊金山紀事報》

強烈建議由諾蘭來把這部小說改編成電影!

——豆瓣讀者

作者簡介

何塞·卡洛斯·索莫薩(1959— )

1959年生於古巴哈瓦那,1960年遷往西班牙,現居馬德里。原是一名精神科醫生,1994年起轉為全職作家。2000年,榮獲西班牙最重要的文學獎項「納達爾獎」提名。《雅典謀殺案》一書於2002年出版英文版,當年即獲「金匕首獎」,併入圍《獨立報》外國小說獎。

書評

1

《洞穴》(La Caverna de las Ideas)原本西班牙語,出版於2000年,「La Caverna de las Ideas」的意思就是「概念的洞穴」(The Cave of Ideas),或者我們說觀念的洞穴、思想的洞穴、理念的洞穴;2002年譯作英文版時,更名為《雅典謀殺案》(The Athenian Murders),這是作者首本英譯作品,並為他贏得了極大的國際聲譽。

小說作者何塞·卡洛斯·索莫薩(José Carlos Somoza)1959年出生於古巴哈瓦那,1960年他的家人政治流亡到西班牙,除了他,什麼都沒從那座島上帶出來,但幸得西班牙友人幫助。1994年身揣精神病學學士學位的何塞棄醫從文並於同年出版了第一部小說,《洞穴》是他的第五部小說。

2

在柏拉圖的《理想國》中,有一個著名的洞穴比喻來解釋理念論:

有一群囚犯在一個洞穴中,他們手腳都被捆綁,身體也無法轉身,只能背對着洞口。他們面前有一堵白牆,他們身後燃燒着一堆火。在那面白牆上他們看到了自己以及身後到火堆之間事物的影子,由於他們看不到任何其他東西,這群囚犯會以為影子就是真實的東西。最後,一個人掙脫了枷鎖,並且摸索出了洞口。他第一次看到了真實的事物。他返回洞穴並試圖向其他人解釋,那些影子其實只是虛幻的事物,並向他們指明光明的道路。但是對於那些囚犯來說,那個人似乎比他逃出去之前更加愚蠢,並向他宣稱,除了牆上的影子之外,世界上沒有其他東西了。

柏拉圖利用這個故事來告訴我們,「形式」其實就是那陽光照耀下的實物,而我們的感官世界所能感受到的不過是那白牆上的影子而已。我們的大自然比起鮮明的理型世界來說,是黑暗而單調的。不懂哲學的人能看到的只是那些影子,而哲學家則在真理的陽光下看到外部事物。

小說的「洞穴」正是引於這個典故,有一種說法說這是蘇格拉底告訴柏拉圖的一個故事;另一種說法是這個洞穴隱喻了當時的雅典政治,而逃出來的那個人就是蘇格拉底。

洞穴理論也被人用於解釋即將落幕的美劇《迷失》(LOST)。其中最明顯的幾個要素便是:洞穴里的亞當夏娃、洞穴牆壁上的名字、黑煙、黑衣人(Man In Black, MIB)、黑石白石、逃離/重返島嶼主題、第二重存在等等,分析起來應該是件挺有意思的事情。

3

何塞認為寫作是我們唯剩的魔法,我們可以用語言構造世界並生活其中,掌握命運與人生。因此他總是努力在自己的下一部小說中展現一個不同以往的故事,當然,「神秘主義」與「遊戲」是從來不變的兩大主題。這一點在《洞穴》中也多有體現。

《洞穴》極大地引述了柏拉圖的唯心主義,假設思想獨立存在的哲學概念。柏拉圖認為,思想境界(the realm of Ideas)是唯一存在的真正現實;我們的世界則是由不完善的短暫念思模仿而來。洞穴寓意在故事尾聲通過小說第二層角色費羅德克斯圖斯(Philotextus)也明確指出:哲學家存在於洞穴中,而物質世界圍繞着他們,因他們而生。

最簡單的說法就是:先有書,再有這個宇宙。

4

故事在結構上不免會讓人想到《十三層樓》(The Thirteenth Floor)這樣的Cyberpunk電影。不知道有沒有Ideapunk這樣的說法,或者我們可以將頭腦風暴(Brainstorm)延伸至一種文學類型?

另一方面又與美劇《迷失》(LOST)、《太空堡壘卡拉狄卡》(Battlestar Galactica)多少相似,差不多就是因為兩個「神」的打賭而存在的故事。

5

小說中虛構了一種文學表現手法,猜想如此,藏秘法(Eidesis)。

所謂藏秘法就是以故事中反覆出現的一些詞語或短句來喚起讀者心中另一種具體事物的形象或概念的一種文學表現形式。其實跟一些偵探小說中的表達要素相似,但在這部小說中作者擴大化了這種解謎概念。

但是即便多數情況下被歸為推理小說,小說哲學層面的探討卻可圈可點。或為意識小說,作者畢竟是精神病學出身的。

6

除了虛構的藏秘法外,多重不可靠的敘述者結構是另一特色。

當言及「翻譯家」的主題時,甚至可以將最後並非作者的《譯後記》也可當作圈層結構的其中一重,若將這環也算計進去(雖然作者本身可能沒有這樣的意識),作者本人何塞·卡洛斯·索莫薩也可被虛化——一個存於中文版的譯者李繼宏概念中之人,虛實真假的邏輯轉化承接、不確定性變得相當有意思起來。

7

雖然故事多少會有造作之感,特別是在引導讀者上的處心積慮,但何塞·卡洛斯·索莫薩居然把每個人物都善加利用了起來,幾乎沒有一個角色是多餘的,只憑這點就可以加分了。

而小說第一重的最終場景,多少讓人想起《香水》(Perfume: The Story of a Murderer)中裸臥廣場的浩浩大觀,不過一個是下一個是上,一個是野性的暫醒,一個宣告思想之死。 [1]