港澳大灣區典型河口區域大氣沉降野外科學觀測研究站檢視原始碼討論檢視歷史

|

港澳大灣區典型河口區域大氣沉降野外科學觀測研究站大氣沉降是指大氣中的污染物通過一定的途徑被沉降至地面或水體的過程,分為干沉降和濕沉降。其中干沉降指不發生降水時,大氣中污染物受重力、顆粒物吸附等作用由大氣沉降到地面的過程。濕沉降指發大氣污染物隨降水(雨、雪、雹等)降入下墊面(陸地、水面等)的過程。大氣沉降是陸源污染物和營養物質向海洋輸送的重要途徑,也是土壤污染的重要途徑,同時大氣氮磷沉降已成為水體富營養化的重要污染來源。

「十二五」期間,依託環保公益性行業科研專項,在珠江三角洲海岸帶和高州水庫等典型的河口與湖庫區設立9個大氣污染物沉降觀測站點,開展大氣沉降氮磷和重金屬通量變化規律的長期觀測。「十三五」期間,為了更好的探究超大城市典型區的大氣沉降的污染特徵,在廣州市設立2個大氣污染物沉降觀測站點,開展大氣沉降污染物[1]連續性觀測。「十四五」開局之際,為響應國家海洋生態環境監測科技發展要求,在深圳市典型河口海灣點位設置5個大氣沉降觀測站點,評估海洋大氣污染物輸入通量。

2.基本概況

港澳大灣區典型河口區域大氣沉降野外科學觀測研究站位置的選取以充分體現該區域大氣沉降污染特徵為原則,同時綜合考慮點位周圍的土地利用、地形特徵、污染源分布以及氣象條件等因素,確保點位的代表性。現階段大氣污染物沉降野外科學觀測研究站分布在深圳市珠江口、大亞灣、紅海灣、大鵬灣、深圳灣5個典型河口海灣。

主要設備為乾濕分離自動採樣器(見下圖),設備占地面積約3m2。在做好通電、防雷和防颱風等應對極端天氣的措施後,該設備可實現乾濕沉降污染物自動採樣及採樣數據記錄,以及氣象參數的遠程傳輸。研究人員根據設定的採樣計劃,收集乾濕沉降樣品並送回實驗室檢測分析。

「十四五」期間大氣污染物沉降野外科學觀測研究站點位分布

3.發展定位與研究內容

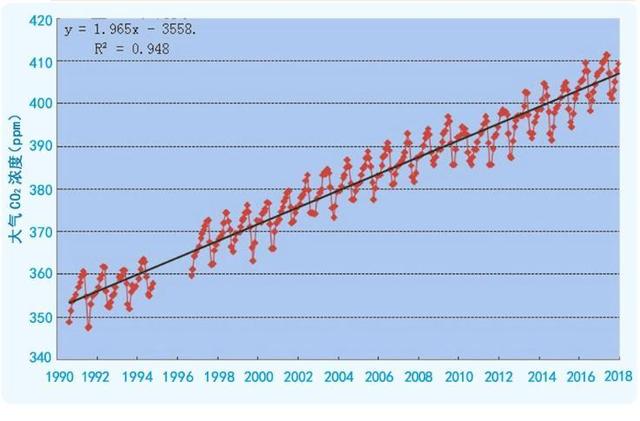

(1)研究大氣污染物沉降通量時空變化規律。通過建立大氣污染物沉降野外科學觀測研究站,積累長周期、大尺度的觀測數據,分析營養鹽、重金屬以及新型污染物等各類大氣污染物的沉降通量及其時空變化規律,研究各類污染物空間分布特徵及變化情況,估算並預測大氣沉降污染物變化趨勢。

(2)研究大氣污染物沉降通量對水體的污染負荷貢獻。基於大氣沉降污染物通量,分析河流、湖庫、近岸海域等水體不同途徑污染物通量、主要來源、貢獻率等,評估不同水體大氣沉降污染物輸入通量,探究大氣沉降污染物對水環境影響。

(3)研究大氣污染物沉降通量來源。在各類大氣沉降污染物通量分析的基礎上,進一步研究大氣污染物傳輸機[2]制與沉降負荷組成特徵,通過構建大氣污染物沉降通量與典型排放源的響應關係,充分揭示典型觀測站大氣沉降污染來源、影響因素、污染特徵。

(4)為沉降源監督管理提供技術支持。通過構建大氣污染物沉降通量與排放源響應關係識別技術體系,闡明不同觀測區域大氣污染物沉降通量與排放源的定量響應關係,為沉降源監督管理提供技術支持。

(5)為生態環境保護及總量控制提供政策依據及對策建議。以大氣污染物沉降通量觀測以及排放源定量響應關係、沉降通量預測、水環境影響分析等技術方法為基礎,為水體的大氣污染物沉降污染負荷核算與總量核定提供了技術方法,從而系統指導流域或區域的污染物總量控制,為大氣沉降污染防治及水污染防治管理提供決策依據。

大氣污染物沉降野外科學觀測研究站調查期間形成的系列研究成果曾在《廣東省近岸海域污染防治「十二五」規劃》、《惠州生態市建設規劃(2012-2020年)》、《廣東省「十二五」主要污染物總量減排實施方案》等文件編制中得到應用。

參考文獻

- ↑ 影響大氣污染的常見污染物有哪些 ,搜狐,2020-11-13

- ↑ 大氣環保無人機的原理和使用技巧,搜狐,2021-05-28