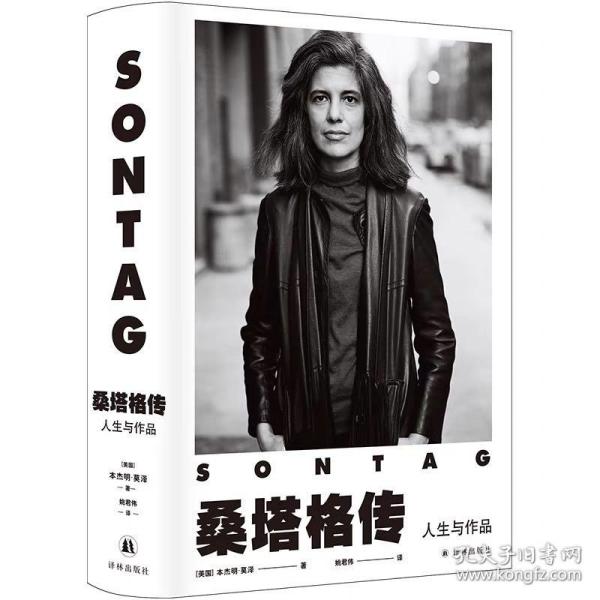

桑塔格傳

|

內容簡介

○ 2020年普利策獎獲獎巨著

○ 《衛報》《紐約時報》《泰晤士報文學副刊》《大西洋月刊》《奧普拉雜誌》等齊聲力薦

○ 868頁、近100幅珍貴照片,作者歷時7年,採訪近600人,精研美國加利福尼亞大學「桑塔格文檔」海量一手資料,迄今最全面、完整、深刻的桑塔格傳記

作為20世紀美國文化的象徵,桑塔格被譽為「美國公眾的良心」,她的一生與美國乃至世界的文化發展歷史息息相關。她傲視一切而又焦灼不安,被神化也被誤解,被讚美也被詬病。她反抗想象力的貧瘠,拒絕平庸,擁抱思辨與審美,留下了豐富的創作遺產。作者通過大量研究和訪談,深入檔案資料,回歸文本闡釋,敏銳地捕捉到桑塔格人格和人生中的細微和隱秘的精神內核,探索了傳主令人敬畏的公眾形象背後那令人着迷的私人面孔:一段段破裂的親密關係,一次次在身體和心靈上的苦苦掙扎,關於性、藝術、政治、文學——這些都激勵、破壞和成就了她的卓越創作,呈現出作為隱喻的「桑塔格」和桑塔格的一生。

媒體推薦

我們現在比以往任何時候都更需要桑塔格,這部傳記讓她得以繼續無所顧忌地活着:好辯、任性,常常正確、永遠有趣,鼓勵我們在看到她最精彩的一面時提升自己。

——《衛報》

一部具有里程碑意義的傳記。

——《紐約時報》

桑塔格真摯熱切、充滿激情、奮發踔厲、慷慨大方、自我迷戀、超凡脫俗、反應遲鈍、令人發狂,有時可愛但並不十分令人喜歡。莫澤自信而博學,他將傳主所有的矛盾性匯集在一起,撰寫成這部與她完全相符相稱的傳記。

——《泰晤士報文學副刊》

像蘇珊·桑塔格這樣卓越的人物值得擁有一部卓越的巨著……莫澤的這部重磅作品既細緻入微又宏大壯麗,是一部為這位「鑄造偶像,然後又將之打破」 的作家和哲學家量身定製的傑作。

——《奧普拉雜誌》

如果沒有蘇珊·桑塔格的貢獻,我們已經很難想象美國文化是什麼樣子;如果沒有本傑明·莫澤的講述,我們很快就會很難想象桑塔格的一生是什麼樣子。像桑塔格這樣有意義的人生需要一本有意義的傳記。這一需求現在在這部巨著中得到了充分的滿足,並大大超過了預期的效果。

一本令人驚嘆、讓人愛不釋手的書,就像一部精彩的懸疑小說(即使對一個知道接下來會發生什麼的人而言也是如此!)。在這本書之外,我想象不出還有什麼必要再寫一本關於她的生平的書。蘇、蘇珊、桑塔格、蘇珊·桑塔格……這個角色在這本書里以她所有的精彩、糟糕和令人驚愕的複雜性出現。就是它了!這就是關於桑塔格的定論之作。

作者簡介

本傑明·莫澤(Benjamin Moser),美國作家、翻譯家,1976年出生於休斯敦。著有《為何此世:克拉麗絲·李斯佩克朵傳》,並以此入圍美國國家書評人協會獎、《紐約時報》2009年好書獎等。這部著作令巴西女作家克拉麗絲·李斯佩克朵享譽世界,他也因此榮獲巴西首個國家文化外交獎。《桑塔格傳:人生與作品》是他的代表作,榮獲2020年普利策獎。

姚君偉,上海外國語大學博士,南京師範大學教授、博士生導師,從事英美文學研究和翻譯,著有《文化相對主義:賽珍珠的中西文化觀》,編有《賽珍珠論中國小說》,譯有《恩主》《桑塔格傳》等桑塔格著作和傳記十種,並兩次榮獲江蘇省紫金山文學獎·文學翻譯獎。

書評

1、 1992年9⽉,薩拉熱窩被圍城的第⼀個夏末,戴維·里夫(David Rieff)來到了波斯尼亞。像許多前往薩拉熱窩的記者⼀樣,他之所以去,是因為他相信,可能只是隱隱地相信,文明世界是存在的,自己有責任告訴這個文明世界這裡發生了什麼。他後來說:「當時我想, 如果人們能真正了解到波斯尼亞發生的事情,屠殺會被阻止。回想起來,我不應該對手無寸鐵的真相(unarmed truth)的力量抱那樣大的希望。」(「unarmed truth」的說法來自馬丁·路德·金的演講,「I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.」 「我相信,手無寸鐵的真相和無條件的愛,將在現實世界獲得最終的勝利。這也是為什麼,暫時遭遇挫敗的正義比取勝的邪惡更強大。」——譯註)

第⼀次行程結束前,戴維·里夫問後來創立了薩拉熱窩電影節的米羅· 普里瓦特拉(Miro Purivatra),需不需要他下次來的時候帶東西或者帶人過來。米羅說:「最適合來這裡了解情況的人之⼀肯定是蘇珊·桑塔格。」戴維沒有說桑塔格是他母親,只是說會盡力而為。米羅說,「我當然不知道他是她的兒子」。幾周後,戴維出現在米羅家門前。「我們擁抱之後,他告訴我,『你要我辦的事我辦好了,我把你的客人帶來了。』門後站着⼀位女士,正是蘇珊·桑塔格。我當時⼀下愣住了。」

至少過了⼀個月,米羅才弄清楚二人的關係:「他們從未告訴過我。」1993年4月,蘇珊第⼀次到訪薩拉熱窩,之後她又去了⼗次,薩拉熱窩成了⼀個對她的生活非常重要的地方。她和這個城市聯繫緊密到,薩拉熱窩市中心的⼀個廣場便是以她的名字命名;另外,她去世以後,戴維還考慮過將她埋葬在薩拉熱窩。

薩拉熱窩位於伊斯蘭教與基督教,天主教與東正教的交匯處,因此,這也成了桑塔格一生追求的興趣交匯的地方:藝術家的政治角色和社會責任;試圖將審美與政治結合起來,她認為,美學的便是政治的;身體與心靈之間的聯繫;對權力和無權的體驗;痛苦被製造,被思考以及被表現的方式;圖像、語言和隱喻創造和扭曲那些被⼈們稱為現實的方式。這些問題先被反思,然後再被她戲劇化地表現出來。近三年的時間裡,她來來回回在這個煉獄⼀般的地方。

「我以前沒來過是因為我害怕,我沒有來是因為我沒興趣,」蘇珊首次到訪薩拉熱窩時說。「我以前沒來,是因為我不知道我來了有什麼用。」但是,她離開薩拉熱窩以後,就無法不去想這座城市。她在薩拉熱窩所看到的景象與世界的冷漠反應形成巨大反差。到達柏林以後,重新獲得安全的她「腦子裡想的都是薩拉熱窩的事情」,她寫信給⼀個德國朋友說,「現在去薩拉熱窩有點像1942年底去華沙猶太隔都。」

蘇珊將薩拉熱窩當時發生的事情與納粹大屠殺進行比較不是⼀件輕浮的舉動,事實上,當屠殺、集中營和「種族清洗」為世人所知以後,這樣的對比變得司空見慣。但是蘇珊當時就看到這種相似性。年輕的劇院導演哈里斯·帕索維奇(Haris Pašović)說:「她是第⼀個公開表示1993年在波斯尼亞發生的事情是種族滅絕的國際人士。第⼀個。她對此深有體會。她為了讓世界知道這個真相作出了非常大的努力,因為她認為這對波斯尼亞很重要,對世界也很重要。」

薩拉熱窩所面臨的威脅不僅是一個民族和一個國家的命運。薩拉熱窩是一個歐洲城市,而歐洲,戴維寫道,「已不止是一個地理範疇,它還是一個道德範疇。」這一範疇便是有關自由社會的自由主義理念:它事關文明本身。波斯尼亞人知道這一點,他們困惑於自己向世界發出的呼籲竟遭到如此冷漠的回應。他們捍衛的有關歐洲的理念是從納粹大屠殺中誕生的——納粹大屠殺之後,衡量文明的基本標準便是,人們是否有意願去阻止那些在波斯尼亞發生的種種恐怖行徑。奧斯維辛之後,判斷一個政府是否是文明的,便是看它是否會抵制這些罪行;不止是政府,自由公民也有抵抗的義務。但是,單獨的個體又怎樣阻擋實施種族滅絕的軍隊呢?

蘇珊自小就思考如何反對不公正的問題:自從她讀過《悲慘世界》,自從她在聖莫尼卡的一家書店裡第一次看到大屠殺的照片開始,便一直想這個問題。薩拉熱窩給了她機會,為賦予她生命以尊嚴的理念冒⼀次險。

薩拉熱窩人有充分的機會評判那些到訪這座城市的人們。有些人的意圖雖然無可非議,卻讓薩拉熱窩人感到冒犯。當時薩拉熱窩的饑荒很嚴重,瓊·貝茲(Joan Baez)提醒當地記者阿特卡·卡菲齊奇(Atka Kafedzić),說她「太瘦了」。伯納德·亨利·列維(Bernard-Henri Lévy)在法國被稱為BHL,在波斯尼亞被稱為DHS(「Deux Heures à Sarajevo」),意思是「薩拉熱窩兩小時游」。

「這些戰爭之旅有着某種來看戲的成分,我們對此非常懷疑,」代表聯合國發行通行證的尤娜·塞凱雷茲(Una Sekerez)如是說。她給蘇珊發了通行證:

還有其他類似的人,例如,他們會過來看看:薩拉熱窩人現在過得如何?我也以為她會快速看⼀下「保護區」里這些人的⽣活,然後很快離開。後來她留下了。這非常,非常不尋常。

第⼀次來薩拉熱窩時,詩⼈費里達·杜拉科維奇(Ferida Duraković) 翻譯了⼀位記者的問題。

他的第⼀個問題是:您此次來薩拉熱窩觀光旅遊感覺如何?我把問題翻譯給蘇珊,她說:我理解他提的問題。請你很小心地翻譯我的話。她看着我,然後說:「年輕人,不要提蠢問題。我是⼀個嚴肅的⼈。」 2、 桑塔格在《關於他人的痛苦》(Regarding the Pain of Others)一書中寫道:見證一件事情,需要製造明星見證人。』』像她的許多作品一樣,這本書是對觀看和表現方式的沉思;但是,如果她對「明星」的提法聽起來很諷刺,她不是為了諷刺或者不止是為了諷刺。可悲的是, 像所有形式的觀察和表現一樣,見證通常是無效的。你怎麼能指望見證一件事的發生,甚至冒着生命危險撰寫關於這件事的文章或拍攝照片,就能改變軍隊和政治的世界?

然⽽《紐約時報》記者約翰·伯恩斯(John Burns)看到了見證者的重要性。薩拉熱窩被圍困後不久,三名記者被殺;剩下的記者在BBC的領導下決定,所有人都撤出薩拉熱窩:「那是一場激烈而可恥的辯論。」他們撤離到⼀家位於伊利扎郊區的酒店,弗朗茲·斐迪南大公在開啟他那次有去無回、引發世界大戰的訪問之前,也住在這裡。伯恩斯下定決心回到薩拉熱窩。他解釋說:「我們一離開,塞族人便開始狂轟濫炸。光那天就丟下一萬枚炮彈。他們(塞爾維亞部隊)感覺自己不受束縛了,因為新聞記者走了。」

觀看能夠帶來改變,即使觀看的⼈數有限。蘇珊在《論攝影》中討論了表現災難的局限性。「除非同時給出適當的語境,有關感受和態度的語境,否則光是一張表現某個苦難深重地區的照片,無法在輿論中造成影響。」見證者——作家,記者,攝影師——需要創造出這個語境;但是這一過程可能會非常緩慢,而且不容易知道自己是否帶來了任何改變。「一個寫作者再也不能認為當務之急是將新聞傳播給外界。」她寫道。「新聞已經傳播出去了。」

這也是戴維所發現的。全球各地所有人都知道波斯尼亞發生的事情, 但是大多數人只是嘴上說說支持波斯尼亞人民。政客們知道人們的同情心會很快疲倦,就像蘇珊在《論攝影》上警告過的:戰爭照片會變成「人們業已熟悉的暴行展覽,而且是讓人難以忍受的不斷重演。」她記錄了被外界的冷漠所激怒的受害者,是怎樣嘲笑那些向世界傳達消息的無力的⼈們,無論名人或是記者:

在薩拉熱窩被圍困的幾年裡,在一陣轟炸或是狙擊槍連續射擊之中, 你經常會聽到薩拉熱窩的民眾對很容易被認出來的攝影記者大喊,「您是在等待炸彈爆炸,然後拍攝幾具屍體嗎?」 為了薩拉熱窩而冒着生命危險的記者受到民眾的評判。同樣,記者們也會去評判那些他們懷疑來觀光旅遊的人。但是薩拉熱窩的民眾和記者都尊重蘇珊·桑塔格。美國記者珍妮·迪·喬瓦尼(Janine di Giovanni)稱自己對桑塔格的毅力感到驚奇:

當時的生存環境對二十多歲的我來說非常艱難。而桑塔格已經六十多歲了。這讓我很驚訝。那時的薩拉熱窩對於⼀位紐約知識分子來說是個奇怪的地方。很多名人來了,記者們都抱着懷疑態度。我記得聽到她來了,當時沒覺得是件多大的事情。但是她沒有抱怨。她和其他所有人坐在⼀起,吃着糟糕的食物,和我們一樣住在被炸毀的房間裡。

第⼀次到訪期間,蘇珊請費里達·杜拉科維奇組織⼀次與當地知識分子的會面。杜拉科維奇請來了⼀些人,他們請求蘇珊提供⼀些物質支援,她後來都做到了。「但是你要我做什麼呢?」她問道,「除了帶食物、錢、水、香煙,你想我做些什麼?」

最終,她與國際戲劇節的負責人帕索維奇討論起要製作一部戲劇。演一齣戲劇當然不會讓這座城市擺脫圍困,但是它確實有⼀些實際用途。它能給演員們提供工作機會,給這裡的人們提供文化活動,而且可以向世界展示,這些據說未開化的南斯拉夫野蠻人與可能在報紙上讀到關於這件事的人們⼀樣現代。她考慮了阿爾弗雷德·賈里(Alfred Jarry)的戲劇《愚比王》(Ubu Roi),阿爾弗雷德·賈里通常被認為是現代主義戲劇的開創者。她還提到提到貝克特的《哦,美好的日子》(Happy Days),這部戲劇講的是⼀個女人和她的丈夫聊天,回想起過往的美好日子,而同時,她被一點點埋進土裡。到戲劇結尾的時候,土已經沒到了她脖子。

「她提到貝克特,」帕索維奇回憶道。「我說:但是蘇珊,在薩拉熱窩,我們在等待着。」

3、

桑塔格與《等待⼽多》的演員們一起研究服裝設計,1993年在薩拉熱窩 攝影:Paul Lowe / Panos Pictures。 蘇珊1993年7月19日返回薩拉熱窩,開始執導《等待戈多》。整部戲的製作是在沒有電,沒有什麼像樣的戲服的情況下完成的,而且所用的布景也不過是聯合國發放的塑料布——用來替代狙擊手打碎的窗玻璃。然而,這場製作成了最高意義上的⽂化事件:它展現了現代主義文化的過去,還展現了它在特殊情況下可能會是什麼樣子。

「從來沒有哪部戲像這部的風險那麼大,因為非常清楚的是,它展現的是最根本的內容,」阿蘭·羅伯·格里耶特(Alain Robbe-Grillet)1953年2月這樣寫道,當時距《等待戈多》首演不到⼀個月,「此外,沒有哪部戲運用的戲劇手段比這部更貧瘠了。」他指的是貝克特選擇的戲劇手段:布景由稀疏的樹和垃圾桶組成;語⾔極其簡單;一共五個角色,其中一個看不見,一個不能說話,等待着⼀直也沒有等來的救贖和高潮。

在1953年的巴黎,這些都是藝術上選擇:隱喻。而在40年後的薩拉熱窩,這些都是⽇常現實。原作的第一篇劇評這樣寫道:「他們看到台上的人們感到幸福和痛苦,卻不了解他們正在注視着自己的生活。」薩拉熱窩人則不會有這樣的誤解。在選角時,蘇珊問演員們,他們的生活和貝克特的作品之間是否有聯繫。後來出演劇中「幸運兒」一角的阿德米爾·格拉莫扎克(Admir Glamočak)回答說:

我在演幸運兒的時候,想的是去表現薩拉熱窩這座城市。幸運兒是受害者。薩拉熱窩是受害者。我當時大概比現在輕十公斤,所以我不需要化妝,只需要露出身體的⼀小部分,就可以看到骨頭和本該是肌肉的地方。幸運兒所說的那些毫無意義的話,實際上是薩拉熱窩任何⼀個人所發出的聲⾳。 伊祖丁·巴傑羅維奇(Izudin Bajrović)認為:

我們真的在等着有⼈來把我們從邪惡中解救出來。我們覺得那是人道行為,體面的舉動。讓我們擺脫這種苦難。但是沒有人來幫助我們。我們徒勞地等待着。我們在等着有人說:這些無辜的人被這樣殺害完全說不過去。我們實際上就⽣活在《等待戈多》之中。 蘇珊住在假日酒店,酒店外牆被刷上歡快的黃色,「假日酒店」這個名字讓⼈聯想起中產階級在寧靜祥和的旅遊地度假的景象。酒店是為1984年冬季奧運會所建,不到十年的時間,酒店旁邊名為波斯尼亞之龍(Zmaja od Bosne Street)的寬闊大街成了聞名世界的「狙擊手之巷」(Sniper Alley)。這條街是從機場到市中心的主幹道,從街道兩旁的許多高層建築就可以看到部署在附近山上的塞族火力點。

假⽇酒店旁的「狙擊手之巷」

從機場到假日酒店,人們可以乘坐聯合國的裝甲車,如果乘坐普通車輛,避免被打中的訣竅是將駕駛員的座椅儘量放平,達到幾乎平躺的程度,然後把車開到最快。就在機場到假日酒店之間的短短路途中,人們可能被射殺,而且經常有人被殺。

假日酒店是⼀個四方形建築,有個內院。酒店面對塞族火力點的⼀邊很危險,但另⼀側仍基本安全。大多數外國記者都住在這⼀側。蘇珊寫道:「⼀位酒店工作人員說,自從1984年冬季奧運會以來,這個地方還沒有住得這麼滿過。」工作人員竭盡全力保持酒店的外觀,但他們的制服變得越來越破舊。他們在廚房地板上生火做飯,能找到什麼⾷物就做什麼。

從當時被圍困的標準來看,假⽇酒店是個奢華的所在:早餐會供應富含澱粉的⾯包條。在這個被封鎖的城市,即使是這些麵包條的存在也無異於奇蹟,沒人知道酒店工作人員是怎麼弄來這些麵包條的。演員伊祖丁·巴傑羅維奇記得,這些食物對劇組飢餓的演員意味着什麼:

她會從某些地方,不知道是用了什麼方法弄到⼀些麵包條,然後帶給我們。我們把這些麵包卷分了,美妙極了。現在你在工作場所吃三明治不是什麼大事。但是當時,她給我們帶這些⾯包條是非常重要的事情。 費里達·杜拉科維奇記得,蘇珊不會直接地表達情感。「她不是⼀個溫柔的⼈,你跟她在⼀塊的時候要⾮常謹慎,跟她說話也⼀樣。」蘇珊會用⾮常周到的⽅式表達關心:

排戲期間,她會抽很多煙,她⾮常緊張,往往煙只抽了⼀半就放進煙灰缸⾥。突然,到了第三天還是第四天,我看到演員們會等她把煙頭拿出來,因為只抽了一半啊。⼤家會有十五分鐘的休息時間,每次休息的時候,他們就會走到煙灰缸旁邊。⼀天早上,她意識到自己的行為,然後再也沒像之前那樣,只抽⼀半就不抽了。她要麼抽完,要麼就在煙灰缸旁邊放盒煙,像是她忘抽了⼀樣。如此⼀來,演員們不會感到被羞辱。

塞納達·克雷索(Senada Kreso)是波斯尼亞新聞部的⼀名官員,她當時負責幫助外國來訪者。桑塔格的另外⼀個舉動令她很是難忘:當時許多外國來訪者會帶食物過來,但是蘇珊給塞納達帶了「一大瓶香奈兒5號」。這件事之所以令她難忘是因為,她覺得因為這瓶香水,自己沒有被當成⼀個可悲的受害者,而是被當成了一個正常的女人。「從那時候開始,我對這個女人充滿了敬意,不止是對她作為一名作者的敬意。」

巴伊羅維奇也從未忘記蘇珊的好意。「那年8⽉18日是我女兒周歲生日,那天蘇珊帶了一個西瓜來彩排。她知道那天是我女兒生日以後,給了我一半西瓜。當時吃上西瓜比中彩票還稀罕。差不多像有人給了你⼀台全新的奔馳轎車。」在桑塔格的檔案中,最感人的物品之一是一幅畫,畫中是⼀個綠白條紋的西瓜,西瓜上方有一行稚嫩的字:「蘇珊是我們的大西瓜!」

1993年的薩拉熱窩,《等待⼽多》的燭光彩排攝影:Paul Lowe / Panos Pictures

1993年那個炎熱、飢餓的一整夏里,桑塔格和演員們每天工作10個⼩時。《等待戈多》的巴黎首演是安托南·阿爾托(Antonin Artaud)的⼀位朋友羅傑·布林(Roger Blin)執導的,當時的舞台布景很簡單,薩拉熱窩民族劇院的舞台布景也很簡單,但是這不是⼀種藝術上的選擇,而是因為沒有其他選擇。他們只能在燭光里表演。

演員們都⾮常重視自己的作品。如果阿爾托式戲劇是指,「阿爾托把這個瘟疫受害者的世界視為現代戲劇藝術的真正主題」【Susan Sontag: On Photography, p. 105(Penguin Books, 2008)——譯註)】,那麼沒有地方比當時的薩拉熱窩更適合上演阿爾托式戲劇。演出受到好評。看過的人都不會忘記,導演、製片人阿德米爾·基諾維奇(Ademir Kenović)說。不可思議的是,阿德米爾在整個戰爭期間仍在繼續拍攝電影。他說:「這場演出給人以希望,某種東西如果很強大,在戰爭中它會強大一百倍。一件事情如果是好的,在戰爭中就會好一百倍。⼈們在心裡看重⼀件事有着巨⼤意義。」

4

演出對現場觀眾產生了巨⼤影響,它對沒在現場觀看的人也很重要:對他們來說,波斯尼亞正在發生的衝突遙不可及,難以理解。蘇珊在文章中稱自己「對《等待戈多》受到國際媒體的⼴泛關注感到驚訝」,這話聽起來有點像是故作謙虛。互聯網的普及是在幾年之後了,當時要把新聞傳播到薩拉熱窩以外的地方是一件非常困難的事情。所有依靠電⼒的通信方式———無線電、電話、電報、電視——幾乎都已經不復存在。波斯尼亞⼈對這些困難非常清楚,同時,即使新聞順利傳播出去以後,他們也不對外界的反應抱多麼大的期望。但是他們仍然充滿希望,伊祖丁·巴伊羅維奇說:「我們希望《等待戈多》的上演能夠讓世界真正地看⼀看我們,那樣的話,他們能看到這裡發生了什麼,然後做出反應。我們希望蘇珊·桑塔格足夠強大,可以帶來改變。」

《等待戈多》的上演受到了廣泛的國際關注,這讓受圍困的薩拉熱窩人民很是振奮。帕索維奇說:「《華盛頓郵報》的頭版是:『等待克林頓』,『等待干預』。這對我們來說是⾮常大的勝利,《紐約時報》還有所有媒體都在報道這件事。」這種對尊嚴的認可是由文化所賦予的。詩人戈蘭·西米奇(Goran Simić)說:「我們希望世⼈能夠了解我們。在西方人的印象,我們是⼀群很不開化的人。」

蘇珊的那些很有影響力的朋友們對波斯尼亞危機的冷漠令她沮喪,但她有兩個朋友來到了薩拉熱窩,各自用自己的方式提高了世人對波斯尼亞危機的關注。在去薩拉熱窩之前,妮科爾·斯戴芬(Nicole Stéphane)在法國各地奔走,做了幾個月準備⼯作。伊夫·聖羅蘭(Yves Saint Laurent)的合伙人皮埃爾·貝爾熱(Pierre Bergé)在度假時接到妮科爾的電話,妮科爾說:「蘇珊現在在薩拉熱窩,她想排演《等待⼽多》,但她需要錢。你能幫些忙嗎?」貝爾熱馬上同意了。蘇珊之後寫道:

讓我感到驚訝的是,妮科爾來到了這座被圍困的城市(不是⼀件容易的事!),執導⼀部紀錄片,主要是拍我和當地演員在那個被炸成廢墟的劇院彩排《等待戈多》,跟着她的只有⼀名攝影師、⼀名音響師……妮科爾像往常⼀樣無所畏懼和熱情,她當年在參與解放巴黎的倫敦自由法國部隊做青年志願者的時候肯定也是這樣。

妮科爾·斯戴芬 米羅·普里瓦特拉讓戴維帶蘇珊·桑塔格來薩拉熱窩的時候,對兩人的關係⼀無所知,之後驚喜再一次降臨。第⼀次到訪結束,蘇珊臨走前問米羅,需不需要她下次帶東西或者帶人來。米羅提到了一位著名的攝影師——當然也完全不知道蘇珊和這位攝影師的關係。「也許她可以在這裡拍些照片。米羅說,「大概五個月後,蘇珊·桑塔格回來了,她站在我門又對我說,『嗨,米羅。我把你想請來的人帶來了。』」她把安妮·萊博維茨(Annie Leibovitz)帶到了薩拉熱窩。

安妮·萊博維茨

安妮到了薩拉熱窩以後,便拍攝了⼀系列富有表現力的照片。她在科謝沃醫院的產科病房裡,拍攝在沒有被麻醉的情況下分娩的母親。她還拍攝了《解放報》(Oslobođenje)英勇的記者們,這些記者工作的地方就在前線附近。萊博維茨最著名的攝影作品也許是倒在地上的⼀個孩⼦的腳踏車,旁邊的⼀灘血跡構成了⼀個半圓形。這種攝影沒有什麼需要修飾的,攝影對象與拍攝者的關係也非常迫近,她記得:

我們在開車時偶然經過。那裡剛遭到迫擊炮攻擊,包括自行車上的男孩在內的三人喪生。我們把那個男孩抱起來放到汽車后座,他在去醫院的路上死去。

安妮·萊博維茨在薩拉熱窩期間最著名的攝影作品 桑塔格在《論攝影》中寫道:「攝影本質上是一種不干預的行為。」現在,她看到了圖像對波斯尼亞人是多麼至關重要。安妮·萊博維茨的攝影作品發表在《名利場》上,數百萬人因之注意到這場戰爭,而這些⼈不會讀戴維·里夫在《國家》或者約翰·伯恩斯在《紐約時報》上發表的文章。安妮的攝影作品讓這本雜誌翻閱起來有些奇怪的,「這邊是薩拉熱窩的照片,翻過來是布拉德·皮特」。她的生活里也有這種奇怪的感受:在拍完那幅被炸死的男孩的照片以後,她便回到美國,「我必須記住從哪⼀側拍攝芭芭拉·史翠珊的臉。」

5、 1995年下半年,波斯尼亞戰爭交戰各方簽署了《代頓協議》(Dayton Accords),在那之前蘇珊又回到波斯尼亞七次。協議簽署之後,薩拉熱窩長達1425天的圍困終於結束了,但波斯尼亞和黑塞哥維那被該協議分割成「種族清洗」製造的飛地(戰爭結束後,波斯尼亞和黑塞哥維那由兩個政治實體組成:波黑聯邦和塞族共和國——譯註),整個國家經濟停滯不前,政治上癱瘓。在被圍困的幾年裡,蘇珊的生活變得與波斯尼亞密不可分,她的英勇行動⼀直沒有停過,雖然她沒有再得到因為《等待戈多》的上演獲得的關注。

如今的波斯尼亞和⿊塞哥維那由兩個政治實體組成

她每次來波斯尼亞,都會在衣服里藏⼀卷卷德國馬克(波斯尼亞的非官方貨幣),然後把這些錢分給作家、演員和人道主義組織。她把信件帶到這個與世隔絕、郵政系統癱瘓的地方,離開時再帶信件出去。1994年,她獲得了萬寶龍文化藝術贊助人大獎,所得款項都被她捐獻給了薩拉熱窩。她試圖為因戰爭而無法上課的兒童開辦小學;她在歐洲和美國不停地為波斯尼亞發聲;她不斷催促自己那些權高位重的朋友幫助人們逃離薩拉熱窩。

記者阿特卡·卡菲齊奇在薩格勒布的美國大使館被拒簽,她打電話給蘇珊告知此事,蘇珊說:「給我半個小時,然後你再回大使館。」不用說,阿特卡拿到了簽證。最終蘇珊幫助阿特卡全家又在新西蘭開始了新的生活。蘇珊通過加拿大筆會(PEN Canada)幫助詩人戈蘭·西米奇、他妻子阿梅拉和兩個孩子到了加拿大。

1994年,戰爭還在進行中,她開始創作一本名為《在美國》(In America)的⼩說。《在美國》於2000年出版,蘇珊將它獻給「我的薩拉熱窩友人」。「這本書到處都是薩拉熱窩的影子,充滿了來⾃薩拉熱窩的力量。她在薩拉熱窩非常有生機。」杜拉科維奇說。

但是她的這種新的力量和目的感卻變味了。她⼀直批評那些沒有對波斯尼亞給與⽀持的知識分子,慢慢地,這種批評變成了⼀種自以為是,那些她本想拉來⼀起做事的人疏遠了她。她的積極行動本來對⼈們來說是⼀種鼓舞,但她卻以此作為對⼈們橫加指責的理由。這是很不幸的事情,因為她在1995年寫的這段分析是很有道理的:

個人主義以及對自我和個人幸福(最重要的部分是關於「健康」的理想)的培養是知識分子最有可能認同的價值觀。(「你怎麼能在⼀個所有人不停抽煙的地方待這麼長時間?」⼀個紐約客問戴維·里夫經常去波斯尼亞的原因。)消費資本主義的勝利⾃然也不會不對知識分子階層造成影響。在這個購物時代,要那些既不邊緣,也不貧困的知識分子認同沒有那麼幸運的人們變得困難起來。 和許多見證了可怕事情的人⼀樣,她很難忘記在薩拉熱窩所經歷的事情。她也很難和⼀些人相處,「這些人不想知道你所知道的事情,不想你談論你剛剛離開的城市的居民所遭受的苦難、困惑、恐怖和屈辱。」她在1995年寫道。「能和你相處愉快的是那些也去過波斯尼亞的人,或者是經歷過其他屠殺的人。」

那年,戴維出版了《屠殺場:波斯尼亞與西⽅的失敗》(Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the West),對國際社會提出了尖銳的批評。當時他與蘇珊的關係「常常很緊張」,蘇珊在波斯尼亞所做的事情令他感到難堪。戴維在波斯尼亞找到了自己的使命。他在德國遇到波斯尼亞難民之後,「作為⼀名寫作者,我感受到了⼀種最為強烈的衝動……於是登上了飛往薩格勒布的航班。」在親眼見到波斯尼亞戰爭中的恐怖和種種不公之後,戴維在與別人交談時幾乎無法談論別的事情。回到紐約後,他試圖說服其他人去薩拉熱窩:「我邀請了數十人,但唯一一個被我成功說服的是我的母親!」

蘇珊意識到自己的出現會讓兒子難堪。在公開場合,她會尊重戴維的想法。首次到訪薩拉熱窩時,她宣稱:「我沒有寫書的打算,因為我們家在這裡的分工明確,書由戴維來寫。」戴維只是簡單地說:「她沒法信守這個諾言。」即使在她來之前,他也知道,如果她參與進來,「她的角色將不可避免地使我黯然失色。」但是他知道應該怎麼做選擇。「哪個更重要?我母親來這裡做事,支持波斯尼亞民眾,薩拉熱窩因她的努力得到更多關注,還是我的自我價值感和野心?答案不言而喻。波斯尼亞比我想不被母親的光芒遮蔽重要得多。」 [1]