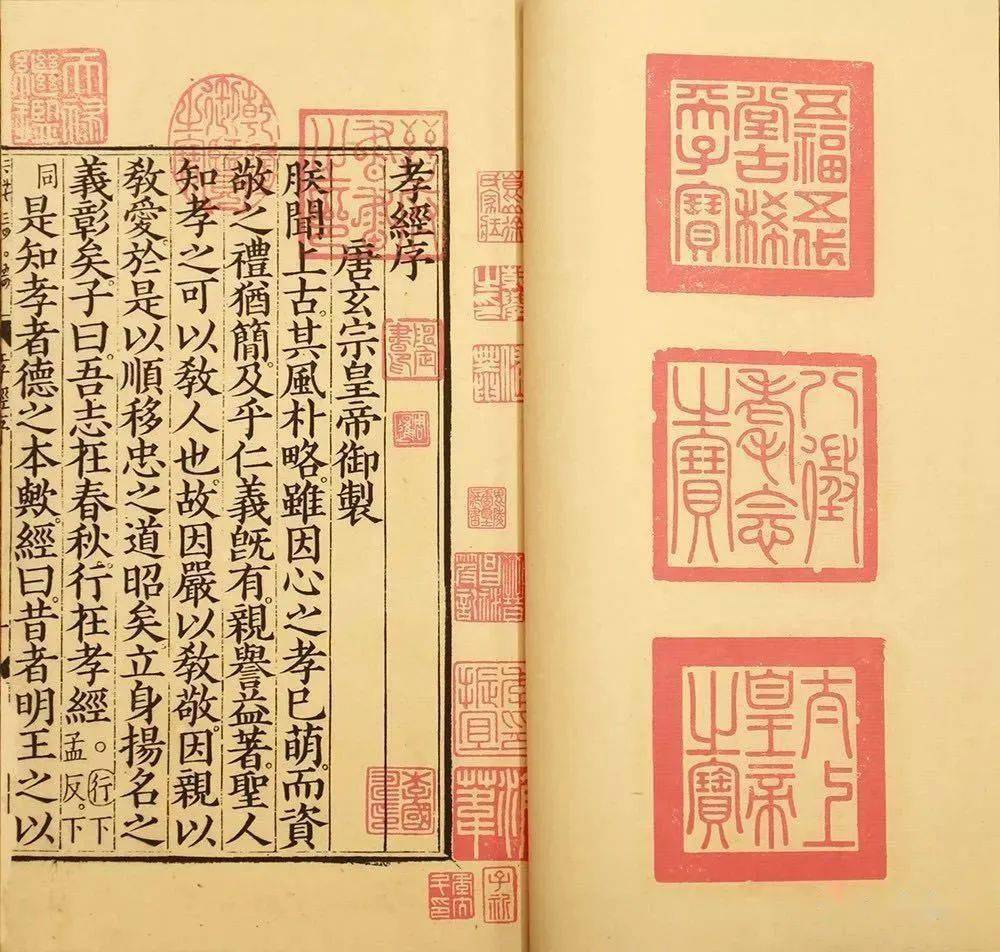

最受皇帝歡迎的古籍:《孝經》

| 孝經 |

|

最受皇帝歡迎的古籍:《孝經》在《十三經》中,有一部經典的字數最少,內容最淺,古代的兒童識字以後便要讀它。不過,對於這部文簡義淺的經典,歷代帝王和文人卻推崇備至,多位高高在上的皇帝更先後親自為它作注。究竟是哪部典籍如此「尊貴」,能夠吸引多位帝王為它親作「御注」?答案就是僅得一千九百多字的《孝經》。[1]

確是一部先秦典籍

《孝經》稱作「經」,與《易經》、《詩經》、《書經》的情況有別。後者的「經」字,是由於漢朝人奉儒家著作為經典而加上去的;《孝經》的「經」,則是道理、原則的意思,大概在《孝經》成書時已有這個名稱。這部古書的作者是誰,歷來說法不一,有人說是孔子,有人說是曾子(孔子的學生曾參),又有人說是他們的門人、後學,更有人懷疑這部典籍是漢朝儒生所作,與孔子無關。但是成書於戰國末年的《呂氏春秋》明確引用了《孝經》的書名和內容,可見《孝經》確是一部先秦典籍,並非漢儒偽造的古書。書中稱曾參為「子」,也反映了這部古書很可能是由曾子的後學整理先師言論而成的。在漢朝,《孝經》出現了今文、古文兩種本子,其中古文本是從孔子故宅的屋壁中發現的,孔壁中還藏有《尚書》、《論語》、《禮記》等,這些典籍都是用戰國時代的「蝌蚪文」寫成的;而今文本經過劉向整理後,則成為了後代的流行本。

講行孝道的道理和方法

顧名思義,《孝經》的內容主要是關於行孝道的道理、準則和方法。《今文孝經》共分十八章,第一章〈開宗明義章〉總述孝的宗旨和根本,是全書的總綱;第二至六章順序是〈天子章〉、〈諸侯章〉、〈卿大夫章〉、〈士章〉、〈庶人章〉,分別論說由天子到一般平民百姓等五種社會階級應有的孝行;第七至九章分別是〈三才章〉、〈孝治章〉、〈聖治章〉,闡述孝道對政治的意義和作用,提出統治者可利用孝道,使天下得到治理;第十章〈紀孝行章〉、第十一章〈五刑章〉,論說應如何行孝,以及何謂不孝;第十二至十四章分別為〈廣要道章〉、〈廣至德章〉、〈廣揚名章〉,進一步闡述第一章「先王有至德要道」、「立身行道,揚名於後世」兩句話中的涵義;第十五至十八章分別為〈諫諍章〉、〈感應章〉、〈事君章〉、〈喪親章〉,主要論述行孝道的具體方法。

分辨那些為統治者服務的觀點

孝道是中國傳統倫理思想的重要一環,也是古今中外人類社會均應重視的美德。《孝經》中有關「事親」、「行孝」的道理,的確值得我們珍視。不過,對這部備受歷代帝王推崇的古籍,我們也要清楚分辨那些為統治者服務的觀點和內容,才能算得上真正了解它的本質,了解它受到歷代帝王「歡迎」的原因。[2]