擴大基礎檢視原始碼討論檢視歷史

|

擴大基礎是將墩(台)及上部結構傳來的荷載由其直接傳遞至較淺的支承地基的一種基礎形式,一般採用明挖基礎的方法進行施工,故又稱之為明挖擴大基礎或淺基礎。正常工況下,擴大基礎能提高拱壩整體剛度,提升壩體變形的對稱性,並改善壩建基面附近岩體的應力狀態。不平衡力和塑性余能範數作為評價指標對比表明,擴大基礎能明顯減少壩體、壩踵和壩趾範圍的不平衡力,減小壩體屈服區,工程各部分余能範數均有所降低,擴大基礎對拱壩局部壩踵、壩趾區域及拱壩整體穩定性的加固作用明顯。

牆下條形基礎和柱下獨立基礎(單獨基礎)統稱為擴展基礎。擴展基礎的作用是把牆或柱的荷載側向擴展到土中,使之滿足地基承載力和變形的要求。擴展基礎包括無筋擴展基礎和鋼筋混凝土擴展基礎。無筋擴展基礎是指由磚、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料組成的無需配置鋼筋的牆下條形基礎或柱下獨立基礎。 適用於多層民用建築和輕型廠房。無筋擴展基礎的抗拉強度和抗剪強度較低,因此必須控制基礎內的拉應力和剪應力。

擴大基礎主要施工方法有哪些?

1、模板安裝

採用人工安裝或吊車安裝,一般採用鋼模板,鋼模板基本定位後人工拼裝連接,採用內拉杆外支撐的措施加固鋼模板,然後精確定位。

2、鋼筋骨架綁紮

有些基礎有鋼筋骨架,採取集中加工成型單根鋼筋,在基坑內綁紮成型,有起重能力的條件下,也可以在地面綁紮成骨架,整體吊裝進入模板內。

3、混凝土澆築

採取滑槽、吊斗或泵送將混凝土澆人模型內,採用振動器振搗密實。混凝土在地面拌合站集中拌合。

|

4、混凝土養護與拆模

採取灑水、覆蓋的方法自然養護,在達到允許強度後拆模,回填基坑。

擴大基礎質量控制

監理工程師應嚴格審查施工單位提供的擴大基礎施工方案,並及時組織施工技術交底會。

墊層必須鋪築均整密實,擴大基礎、承台與立柱中心位置放樣後複查坐標,確保坐標的準確性,要核驗承台、立柱與結構之間的相互關係。 澆注混凝土前對所有模板、支架的、加固支撐位置、尺寸、頂面高程進行檢查,防止鼓模、變形。

在混凝土澆注時,監理進行旁站檢查並要求施工單位有專人對模板、支架進行檢查,應有應急措施,準備隨時對出現的問題進行整改處理,確保達到設計及規範要求。澆注過程中重點對到場砼坍落度、和易性、砼澆注振搗工藝、砼抽檢試塊製作等進行監控。

樁基礎質量控制

監理工程師嚴格審查施工單位提交的鑽孔灌注樁、挖孔樁施工專項方案、爆破專項施工方案,並及時組織施工技術、施工安全交底會。

樁位放樣檢查,監理人員對施工單位測放的每個樁位都要進行複測,根據坐標控制點複測樁位坐標,與設計相符。

護筒檢查驗收,監理人員檢查護筒中心位置與樁中心位置重合,最大誤差在5cm以內。並檢查護筒的埋設深度超過較淺的軟弱淤泥及流砂層,以防止其外圍周邊在使用過程中產生漏漿造成護筒移位和傾斜,並要求護筒內徑在滿足規範和設計要求,護筒頂面高出地面0.5m以上。

橋樑擴大基礎施工?

橋樑擴大基礎施工是非常重要的,了解施工基礎才能結合實際做得更好,每個細節的處理都非常關鍵,要實事求是。中達諮詢就橋樑擴大基礎施工和大家說明一下。

擴大基礎或稱明挖基礎屬直接基礎,是將基礎底板設在直接承載地基上,來自上部結構的荷載通過基礎底板直接傳遞給承載地基。其施工方法通常是採用明挖的方式進行的,施工中坑壁的穩定性是必須特別注意的問題。

1基礎的定位放樣

在基坑開挖前,先進行基礎的定位放樣工作,據橋樑中心線與墩台的縱橫軸線,推出基礎邊線的定位點,再放線畫出基坑的開挖範圍。

2基礎開挖

2.1陸地基坑開挖

基坑大小應滿足基礎施工要求,對有滲水土質的基坑坑底開挖尺寸,需按基坑排水設計和基礎模板設計而定。根據地質條件、基坑深度、施工期限與經驗,以及有無地表水或地下水等現場因素來確定具體的開挖方法。

(1)坑壁不加支撐的基坑。對於在乾涸無水河灘、河溝中,或有水經改河或築堤能排除地表水的河溝中;不影響坑壁穩定;以及基礎埋至不深,施工期較短,挖基坑時不影響臨近建築安全的施工場所,可考慮選用坑壁不加支撐的基坑。

(2)坑壁有支撐的基坑。當基坑壁坡不易穩定並有地下水滲入,或放坡開挖場地受到限制,或基坑較深、放坡開挖工程數量較大,不符技術經濟要求時,可視具體情況,採用直襯板式坑壁支撐、橫襯板式坑壁支撐、框架式支撐、及其他形式的支撐。

2.2水中基礎的基坑開挖

橋樑墩台基礎大多位於地表水位以下,有時水流還比較大,橋樑水中基礎最常用的施工方法是圍堰法。

|

圍堰必須滿足以下的要求:

(1)圍堰頂高宜高出施工期間最高水位70cm,最低不應小於50cm,用於防禦地下水的圍堰宜高出水位或地面20~40cm。

(2)圍堰的外形應適應水流排泄,大小不應壓縮流水斷面過多,以免壅水過高危害圍堰安全、通航、導流等。圍堰內形應適應基礎施工的要求,並留有適當的工作面積。堰身斷面尺寸應保證有足夠的強度和穩定性,使基坑開挖後,圍堰不至發生破裂,滑動或傾覆。

(3)圍堰要求防水嚴密,應儘量採取措施防止或減少滲漏,以減輕排水工作。

(4)圍堰施工一般應安排在枯水期間進行。 公路橋樑常用的圍堰的類型有:土石圍堰,木籠圍堰或竹籠圍堰,鋼板樁圍堰,套箱圍堰。

3基坑排水

基坑坑底一般多位於地下水位以下,地下水會經常滲進坑內,因此必須設法把坑內的水排除,以便利施工。

橋樑基礎施工中常用的基坑排水方法有:

(1)集水坑排水法,除嚴重流沙外,一般情況下均可採用。

(2)井點排水法。當土質較差有嚴重流沙現象,地下水位較高,挖基較深,坑壁不易穩定,用普通排水的方法難以解決時,可用井點排水法。

4基底檢驗及處理

4.1基底檢驗

基坑施工是否符合設計要求,在基礎澆筑前應按規定進行檢驗。其目的在於:確定地基的容許承載力的大小、基坑位置與標高是否與設計文件相符,以確保基礎的強度和穩定性,不致發生滑移等病害。基底檢驗的主要內容包括:檢查基底平面位置、尺寸大小,基底標高;基底地質情況和承載力是否與設計資料相符;基底處理和排水情況;檢查施工日誌及有關試驗資料等等。

基坑檢驗方法按地基土質複雜(如溶洞、斷層、軟弱夾層、易溶岩等)及結構對地基有無特殊要求,可採用直觀或觸探方法,必要時鑽探(鑽深至少4m)取樣做土工試驗,或按設計要求進行荷載試驗。

4.2基底處

天然地基上的基礎是直接靠基底土壤來承擔荷載的,故基底土壤狀態的好壞,對基礎及墩台、上部結構的影響極大,不能僅檢查土壤名稱與容許承載力大小,還應為土壤更有效的承擔荷載創造條件,即要進行基底處理工作。

5基礎圬工澆築

(1)模板。支立模板時重新測量放線,放線時注意曲線上橋台中心坐標與橋樑中心線有預定的偏差,放線時除核對標高外,還仔細核對橋樑墩台中心坐標。

模板採用組合鋼模板,扣件式鋼管腳手支架。模板要支立準確、牢固,澆築混凝土時 不能發生走模和變形。

明挖擴大基礎根據設計要求,最底層基礎不立模,直接在開挖面上澆注混凝土,但開挖表面岩面平整度必須滿足規範要求。

(2)鋼筋。鋼筋在有防護的鋼筋製做場地製作,現場綁紮成型。鋼筋的根數、直徑、長度、編號排列、位置等都要符合設計的要求,鋼筋接頭的位置和數量符合施工規範的要求。在鋼筋上認真綁好同強度混凝土墊塊,以確保鋼筋的保護層厚度。

擴大基礎內專用接地鋼筋中心到結構表面的距離不小於設計圖紙要求。在基礎或墩身底部側面預留螺母連接用的接地套筒,接地套筒置於地面以下。接地套筒與接地專用鋼筋,接地專用與地層鋼筋網片均採用焊接,焊接搭接長度不小於設計圖紙要求。

(3)混凝土的澆築。混凝土採用罐車直接運至施工現場,通過混凝土泵車進行混凝土澆築。

①砼必須分層澆注,分層搗實。一次整體澆註:根據擴大基礎的結構尺寸,採用全面分層法,即第一層全面澆注完畢後再澆注第二層。間隔時間以砼未初凝為準。施工時從短邊開始,沿長邊進行,必要時也可以從中間或二邊向中央進行。②砼的振搗。使用插入式振搗器,振搗方式可以垂直於砼面插入振搗棒,或與砼面成40-50傾角斜向插入振搗棒,振搗棒的使用要"快插慢拔",每一個插點振搗時間以20-30s為宜,為保證砼質量最好採用復振措施。

(4)砼的養護。砼達到初凝後即開始進行塑料布覆蓋,為防止砼脫水開裂,在塑料布上應再覆蓋草袋,草袋迭縫,灑水。根據一般砼澆筑後第3→4天內部溫度最高,以後逐漸降低,所以覆蓋的拆除不能過早、過快,覆蓋養生時間為8天左右。

擋土牆什麼情況下要擴大基礎?

擋土牆當地基承重力不足且牆趾處地形比較平坦,而牆身又超過一定高度時,為了減小基底壓應力和增加抗傾覆穩定性,要擴大基礎。當地基壓應力超過地基承載力過多時,需要加寬值較大,可採用鋼筋混凝土底板。地基為軟弱土層時,可採用砂礫、碎石、礦渣或者灰土等材料。當擋土牆修築在陡坡上,而地基又為完整、穩固、對基礎不產生側壓力的堅硬岸石時,可設置台階基礎。

樁基礎與擴大基礎的區別?

樁基礎:

1、端承樁,結構力通過樁基直接傳遞到持力層(岩層),適用於地面以下一定深度有堅硬岩層的地質條件。

2、摩擦樁,結構力通過樁身與土層的摩擦作用傳遞給土體,適用於結構自重較輕,受力較小的建築。

擴大基礎:

比樁基與土體的接觸面積更大,所以單位面積對土體的作用力較小,對土層強度要求低,埋深較淺。適用於岩層埋深非常深或則非常淺的地質條件。 兩者各有優缺點,沒有很明確的適用條件,具體情況要根據方案經濟和技術條件比選來確定。

|

擴大基礎加固效果研究

1 引 言

白鶴灘水電站位於金沙江下游四川省寧南縣和雲南省巧家縣境內,上接烏東德梯級,下鄰溪洛渡梯級。開發任務以發電為主,兼顧防洪,並有攔沙、改善下游航運條件和發展庫區通航等綜合利用效益,是西電東送骨幹電源點之一。白鶴灘拱壩壩頂高程 834 m,最大壩高 289 m。壩址區河谷呈不對稱的「V」型,左岸坡緩,右岸坡陡,兩岸地形、地質條件存在明顯的不對稱性。左岸層內錯動帶,緩傾角裂隙較右岸發育明顯,且壩基左岸風化、卸荷深度普遍大於右岸,左岸地質條件明顯較差。為適應上述地質地形條件的不對稱性,設計通過壩基開挖,以及將拱壩壩身設計成不對稱的體形來改善基礎條件不對稱情況下拱壩的應力變形狀態。

考慮壩址地形地質特點,拱壩設計結合基礎處理,提出了設置混凝土擴大基礎、左岸壩頂墊座的拱壩設計方案。其中,在左岸750.0 m~河床~右岸610.0 m 拱壩下游設置寬約20.0 m 的擴大基礎作為壩肩的應力擴散結構,壩頂墊座、擴大基礎和壩體視為同一整體。

白鶴灘拱壩的擴大基礎的設計類似於傳統意義上的壩肩與河床基礎大墊座,墊座上游面與上游壩面平齊且光滑過渡,建造時與壩體同時澆築,因此擴大基礎可以與壩體視為同一整體。由於其造價高、工程量大,且目前尚無明確的理論或規範指導此類結構的設計,對其加固效果的評價和加固機制的研究也不甚成熟,尤其是對於存在諸多影響工程安全不利因素作用的高拱壩工程而言,擴大基礎能否發揮對拱壩系統的加固作用,合理評價擴大基礎結構的加固效果,研究擴大基礎的加固機制這些問題對拱壩設計和工程實踐而言都是具有直接意義的。

目前已有學者對大墊座的加固效果進行了研究,蘭仁烈用拱冠梁法求解拱壩應力,從解析的角度對比2 種不同底部墊座形式的應力分配。事實上拱壩結構複雜,壩體、墊座和地基等聯合作用,且多重因素同時影響拱壩受力與穩定,需要通過模型試驗或數值分析才能更好的模擬實際情況。不僅對墊座的加固研究如此,對於包括拱壩壩肩置換等其他加固措施的加固分析也需要通過試驗或數值的手段得以實現。L. Zhang 等分別對大崗山拱壩加固前後建立地質力學模型試驗,通過試驗所得變位和破壞模式的對比分析加固效果;林 鵬等及楊庚鑫等分別對小灣拱壩壩肩軟弱蝕變帶岩體處理和傳力抗剪結構的加固效果進行模型試驗的對比研究;周維垣等結合高拱壩實例,詳細討論設置墊座後高拱壩安全度、壩踵和壩趾應力優化的情況;陳衛忠等和寧 宇等分別通過對比小灣和白鶴灘拱壩位移和壩肩應力分析加固效果;張 肖等計算分析錦屏一級高拱壩分期填築和正常蓄水位時墊座自身抗滑安全係數的變化;胡著秀等則通過對比錦屏拱壩加固前後特徵點的位移、壩踵拉應力、超載安全係數和強度儲備安全係數說明基礎加固效果。不僅拱壩工程中的加固研究如此,Y. C. Long等通過研究重力壩抗震配筋在地震作用下位移響應等的影響來評價其加固效果。顯然,通過模型試驗進行加固分析需要分別進行 2 個模型試驗才能完成,成本較高。而目前基於數值模擬的加固分析是建立在常規拱壩超載計算之上,一方面通過對比加固前、後 2 種方案應力、位移等有明確物理意義的特徵量得到其對拱壩正常工作階段的影響,另一方面根據超載過程中的拱壩的應力位移狀態、屈服區大小、超載安全係數等說明加固對結構承載能力的影響,這是從穩定性的角度討論加固的效果。與此同時,通過加固前後結構體的直觀力學響應的變化推斷加固措施的作用機制。上述分析方法能從一定程度上說明加固措施的工程效果,是加固分析的重要手段,但其是結構失穩臨界時刻及其之前階段的加固分析,且缺乏較為嚴格的理論基礎,使其難以從更具備針對性的理論基礎上更全面的闡述加固的效果。超載安全係數、屈服區大小的判斷等指標在描述拱壩穩定性能的時候無法針對具體的拱壩結構重點薄弱部位,而例如超載安全係數隨定義和計算方法的不同而結果不盡相同,具有一定的工程經驗性。

以白鶴灘拱壩作為實際工程背景,將擴大基礎視為類似大墊座的加固結構形式,從多角度多尺度對其進行加固效果的分析和評價。正常工況下,對應力位移的加固分析集中在各高程壩體及壩肩區域,歸納擴大基礎對壩體變形的絕對值和對稱性的影響,以及壩肩範圍岩體應力集中情況的轉移作用。與前述工作不同,本文將變形加固理論運用到拱壩加固效果的研究當中,變形加固理論是具有嚴格理論基礎的結構穩定性評價理論,其為複雜系統受到超出結構自承力的荷載作用時提供合理的力學表述。不平衡力及塑性余能範數有明確對應的物理意義,能為評價擴大基礎在局部重點部位和整體層面的加固效果提供相應的量化指標,以此對工程關心的壩踵開裂、壩趾岩體穩定、壩體穩定和系統整體穩定問題進行對比分析。文中所採用的加固分析手段力求補充應力、位移和屈服區等現有常用的方法所未涉及的分析角度,同時在此基礎上將變形加固理論作為加固分析的基本理論,使加固分析的方法與手段更加「有理可依」和全面。

2 加固分析方法

2.1 加固效果分析方法

對於給定外部作用和邊界條件的結構靜力問題而言,對結構進行加固的直接目的在於提高結構在正常工作和極端工況下的安全性與穩定性。可以這樣認為,對於高拱壩加固措施的加固效果分析,應當是建立在拱壩安全性與穩定性評價的體系之上的,加固的效果在評價體系之內通過對加固前後的對比分析中得到。

對於高拱壩而言,正常工況下拱壩基本處於彈性工作狀態,加固效果通過應力位移的改變得以衡量,它能間接反應加固措施對結構體宏觀力學性能的改變。由於其物理概念明確,這也是最常被用來評價加固效果的方法。另外,通常採用超載法或強度折減法使結構逼近極限狀態,加固效果能夠通過基於此得到的拱壩安全度進行衡量,同時超載過程中的屈服區大小、結構體抗滑安全係數等反應結構受力狀態和穩定性的表徵也被用來評價其加固效果。這屬於變形穩定分析的範疇,如何得到拱壩的安全度則屬於結構穩定性判據的問題,目前常用的穩定性判據主要有迭代收斂性判據、狀態突變性判據和塑性區貫通等,但這些依據缺乏嚴格的理論基礎尚存一些異議。

由於加固對於結構的影響是全方位的,對於加固效果的評價通常也需要通過多種不同的角度來進行。應力位移反應的實際上是加固措施對結構剛度和整體受力分配的影響,而通過超載或降強手段得到的安全度、屈服區大小等實際上討論的是加固措施對拱壩超載能力的影響,是對結構穩定性的評估,但這些仍無法針對性的定量評價加固對工程關注的壩肩穩定和壩踵開裂等關鍵問題的影響。允許結構進入極限狀態,並通過定義此時外力與結構自身承載能力的差距來描述拱壩在該過程中的受力狀態,為更加全面的評價加固效果提供了新的思路。正因如此,本文將變形加固理論運用到評價擴大基礎對拱壩系統的加固效果評價當中。總體來說,本文採用對加固前後進行對比的內容包括:正常工況壩體位移及壩肩應力分布,超載過程中壩體屈服區,壩體、壩踵區和壩趾區不平衡力,壩體和地基以及模型整體塑性余能範數等。

3計算模型與方案

3.1 計算網格

本次計算採用三維模型進行計算,計算範圍為上游1.5 倍壩高(500 m),下游2.3 倍壩高(700 m);左右兩岸3 倍壩高範圍內(各800 m),壩底高程以下約2 倍壩高(565 m),左岸壩頂以上至850 m 高程附近,右岸至壩頂高程以上200 m;模擬了各類岩體以及主要軟弱結構面。總的模擬範圍為1 600 m× 1 200 m×1 054 m,網格採用八節點六面體和六節點五面體單元,節點總數和單元總數分別為119 614 和111 684。進行彈塑性有限元計算,程序採用理想彈塑性模型,屈服條件採用Drucker-Prager 準則,各結構面及岩體材料種類較多,各材料參數在文中不一一列出。

3.2 計算方案

計算方案分為有擴大基礎方案和無擴大基礎方案,下文分析也基於這2 種方法。有擴大基礎時,計算認為擴大基礎與壩體作為整體,同時砌築,同時受力;無擴大基礎方案。本文通過彈塑性有限元進行超載計算。正常工況荷載包括壩體自重、水載、泥沙荷載和溫降荷載,然後逐級超載。正常工況計算時,先將地基自重作為初始地應力,考慮施工過程施加壩體自重,然後施加上游水壓、泥沙和溫降荷載。超載計算時上游水載從1 倍水載逐步超載至3.5 倍水載。上游正常水位8 2 5 . 0 0 m ,相應下游水位601.00 m。上游淤砂高程為710.00 m,淤砂浮容重為500 kg/m,淤砂內摩擦角為0°。

4成果分析

4.1 壩體位移分析

順河向位移以指向下游為正,橫河向位移指向右岸為正。擴大基礎使拱冠梁順河向最大位移(750 m 高程附近)從114.8 mm 減小到106.9 mm;橫河向最大位移從16.4 mm 減小到9.9 mm。將下游面左、右拱端相同高程的位移絕對值對應相減,得到下游壩面左、右拱端相對位移,該相對位移反應左、右拱端變形的對稱性。擴大基礎使兩拱端順河向最大相對位移從7.6 mm 減小到4.7 mm,橫河向從16.3 mm 減小到10.9 mm,橫河向相位位移本身大於順河向,且擴大基礎造成相對位移的變化值也是橫河向大於順河向。通過將有擴大基礎方案與無擴大基礎方案的壩體位移對比可知,有擴大基礎時拱壩拱冠梁的順河向和橫河向位移絕對值相對較小,左、右拱端相對位移較小。也就是說,擴大基礎能增加拱壩的整體剛度,擴大基礎起到補強的作用,改善壩體受力的對稱性,從而提升壩體變形的對稱性。

4.2 壩肩應力分析

分析拱壩擴大基礎對壩肩應力大小及分布的影響,正常工況下,無擴大基礎時壩肩最大主壓應力為11.2 MPa,出現在壩體近基岩位置,建基面上最大主壓應力為9.8 MPa;有擴大基礎壩肩最大主壓應力為13.5 MPa 出現在擴大基礎與壩體銜接拐角處,建基面上最大主壓應力6.23 MPa。顯然,應力值大的區域或應力集中區域越接近建基面尤其是基岩,壩肩受力情況越不利,對壩肩穩定越有威脅,而壩體幾何過度部位往往能通過貼腳等措施改善其應力狀態。因此,擴大基礎使尤其是壩體與基礎岩體銜接處最大應力值明顯減小,且應力等值線的密集程度降低,對壩肩受力來說更有利。 對於設置擴大基礎的高程段,它能使壩肩壓應力集中區從建基面附近轉移到擴大基礎與下游面銜接拐角處,減小建基面及其周圍基岩應力大小及應力梯度,明顯改善其附近應力狀態。應力梯度的減小,說明建基面附近岩體應力集中程度降低,同時應力從壩體傳遞至岩體的路徑更加均勻,有利於岩體承力狀態下保持其自身整體性並發揮其承載能力,而白鶴灘拱壩左岸地質條件又較為不利,擴大基礎對於壩肩岩體應力狀態的改變是有利的。

從拱壩結構角度來講,擴大基礎一方面可以認為是對壩體的加固,它使得拱端變厚變強,整體剛度得到提高,另一方面也可以看作是對壩趾區域岩體的置換加固,該區域岩體的強度和整體性得到提高。尤其是白鶴灘拱壩左岸地質條件相對明顯惡劣的情況下,改善左岸壩肩岩體的應力狀態對整個工程的安全和穩定尤為重要。

4.3 穩定性分析

(1)壩體穩定分析

隨超載過程的進行,上游壩面不平衡力主要集中在河床附近,其最大值出現在河床靠右岸附近。有擴大基礎時壩體上游面壩踵河床附近區域以及左岸壩肩附近不平衡力明顯所減小。不平衡力減小,說明拱壩承受的外荷載更多的被結構自身承擔,而超出自承能力的部分減小,這就是加固體加固效果的直接表現。3.5 倍水載時,上游壩面屈服區較小,本文未列出,超載3.5 倍工況下各方案下游壩面點安全度和屈服區分布。無擴大基礎時,壩面高高程段壩面出現屈服區貫通,且近壩肩區域壩面也有較大面積的屈服;有擴大基礎時,高高程段壩面屈服區沒有貫通,近壩肩區域壩面屈服區也明顯減小,壩面點安全度高於無擴大基礎工況。從壩體屈服狀態來看,顯然有擴大基礎時更優。

(2)壩踵開裂及壩趾錨固分析

楊 強等中闡明不平衡力和壩踵開裂的關係,指出不平衡力的大小可以作為壩踵開裂的評價指標,壩踵區域不平衡力大小能直接反應壩踵開裂的可能性。工程計算中多以2.5 倍水載作為參考工況,顯示了白鶴灘拱壩超載至2.5 倍左岸和右岸的壩踵區不平衡力的變化,其統計範圍參見楊 強等的研究。2.5 倍水載時,無擴大基礎時左岸壩踵不平衡力為6.0´10N,有擴大基礎為2.7´10N,且擴大基礎對壩踵不平衡力的影響左岸大於右岸。從壩踵不平衡力對比可知,擴大基礎的設置能減小壩踵不平衡力,降低其開裂的可能性。

壩趾岩體受壓剪作用,該區域是拱壩破壞的先導區,計算所得區域內的不平衡力能反應該區域岩體穩定性,由於最優加固力與最小不平衡力互為反力,工程中通常根據3.5 倍水載時不平衡力的方向和大小確定壩趾錨固所需錨固力,從而指導壩趾錨固設計。

白鶴灘拱壩左岸壩趾不平衡力遠大於右岸,超載過程左岸壩趾不平衡力變化曲線,其不平衡力統計範圍參見Q. Yang 等的研究。有擴大基礎工況,各超載階段壩趾不平衡力均小於無擴大基礎工況。3.5 倍水載時,無擴大基礎時壩趾不平衡力為5.2´10N,有擴大基礎時為3.8´10N,壩趾不平衡力明顯減小。可見擴大基礎能直接起到加固壩趾附近基岩的作用,提高壩趾壓剪區域的穩定性,對拱壩安全起到明顯作用。如前文所述,擴大基礎通過對壩趾區域的加強能夠使水推力更均勻的向基岩傳遞,發揮其承載能力,從而減小壩趾區不平衡力。

(3)整體穩定性分析

它實際上是不平衡力的一個範數,在結構局部層次上不平衡力是余能範數的體現,在整體層次上余能範數作為標量能通過統計得到結構穩定性的一個綜合評價。前文已針對壩肩、壩踵和壩趾局部區域進行分析,下面用余能範數對擴大基礎加固效果進行更大範圍的整體評價。

塑性余能範數大小與拱壩工程的安全度負相關的,即在相同外荷載情況下,余能範數越大則拱壩穩定性越差,安全度越低。如3.5 倍水載時,擴大基礎使壩體余能範數從3.311 t·m 下降到0.819 t·m,左岸余能範數從6.702 t·m下降到2.110 t·m,也就是說壩體、左岸和右岸基礎各自穩定性均得到提高。拱壩–地基系統超載過程總體塑性余能範數,3.5 倍水載時,無擴大基礎拱壩整體余能範數為11.3 t·m,而有擴大基礎時為3.3 t·m。從曲線的變化來看,如從3 倍超載到3.5 倍水載,無擴大基礎時曲線突變的幅度更大,曲線更陡,說明在3 倍水載時有擴大基礎的拱壩系統保有的承載能力大於無擴大基礎的情況。系統整體失穩的超載倍數和失穩程度通過整體余能範數得到,結果表明擴大基礎使得拱壩系統的整體穩定性得到提高,安全度增大。 (4)穩定性分析小結

從對比分析的結果來看,擴大基礎使壩體、壩踵和壩趾不平衡力及整體余能範數均有所減小。從不同角度分析可知,擴大基礎使得拱壩–地基系統的超載能力得到提高,結構局部尤其是拱壩薄弱部位,以及整體穩定性均有所改善。對於拱壩這一具有很強應力調整能力的結構來說,理想的加固結構或措施應當能更有助於提升結構在超載過程中自身的應力調節能力,從而提高其承載能力。

5 結 論

本文根據白鶴灘拱壩墊座及擴大基礎設計方案及勘測地質信息建立三維數值模型,模擬主要結構面,進行非線性有限元分析,計算表明:

(1)針對白鶴灘拱壩左岸尤其不利的地質條件而言,擴大基礎對工程局部和整體而言是一種有效措施。基於變形加固理論的加固效果評價方法可行。

(2)擴大基礎使冠梁順河向最大位移從114.8 mm 減小到106.9 mm,說明其能減小壩體絕對位移,提高拱壩整體的剛度;左、右拱端間相對位移值的減少,說明在地質條件明顯不對稱的情況下,合理的擴大基礎形式能有效提高拱壩受力的對稱性。

(3) 擴大基礎能使壩體與基岩結合部位的應力集中情況得到轉移,減小建基面附近岩體應力值及附近區域的應力梯度,對於斷層和錯動帶發育的左岸壩肩受力狀態來說是有利的。

(4)超載過程中擴大基礎能明顯減小壩體不平衡力,壩踵和壩趾範圍內不平衡力減小表明擴大基礎能降低壩踵開裂可能,提升壩趾岩體的穩定性;3.5 倍水載時,作為綜合評價指標的系統余能範數從11.3 t·m 減小到3.3 t·m,拱壩系統的承載能力得到顯著提高。

綜上所述,基於變形加固理論工程加固評價方法,既能對工程關心的具體關鍵部位做針對性的定量分析,標量形式的塑性余能範數又能對加固效果進行綜合評價,結果表明該方法行之有效。然而,工程實際中加固體的尺寸及材料參數等對加固效果的影響等問題有待進行進一步深入研究。[1]

視頻

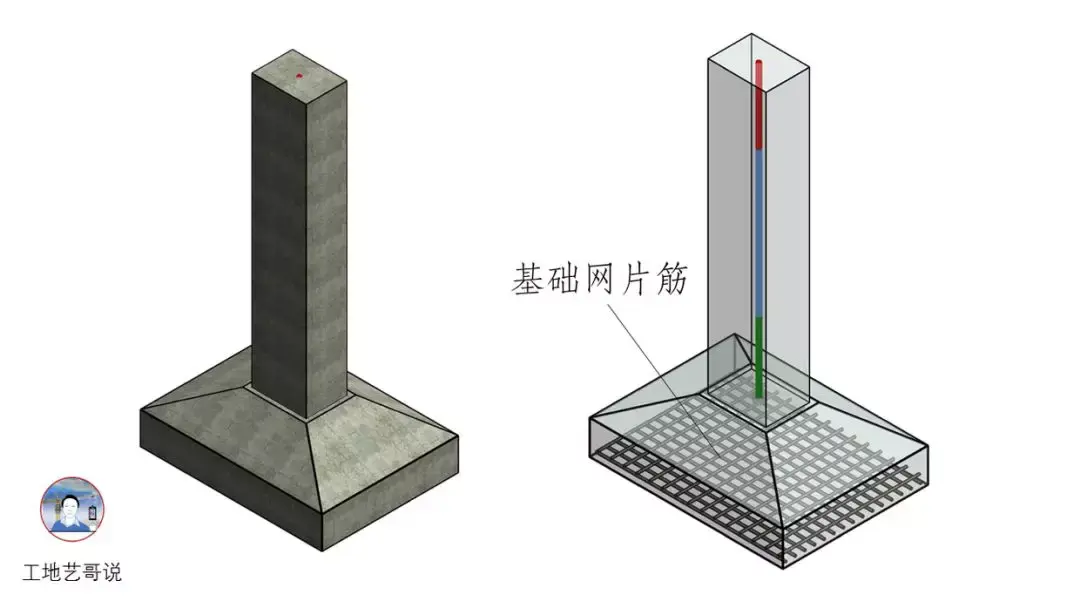

擴大基礎施工動畫演示