兒子的大玩偶 (電影)檢視原始碼討論檢視歷史

|

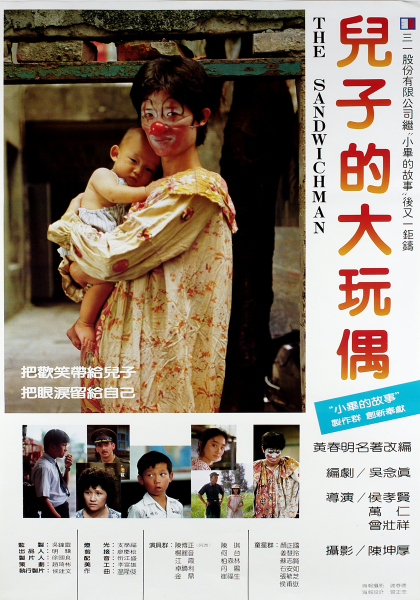

《兒子的大玩偶》為依據臺灣作家黃春明所撰寫的小說《兒子的大玩偶》、《小琪的那頂帽子》和《蘋果的滋味》為基礎,再進行改編的集錦電影作品。

上映前,雖已通過行政院新聞局審核,卻遭保守派的影評人士運用「中國影評人協會」名義書寫黑函密告中國國民黨中央文化工作會,指稱本片貧窮落後及違章建築的畫面不妥當[1],恐有影響國際形象的疑慮;導致屬於黨營企業的中央電影公司在未經過導演萬仁同意下,打算逕自修剪《蘋果的滋味》部份片段[2]。

為此,萬仁透過《聯合報》記者楊士琪於報紙上披露後,隨即引發臺灣輿論界一陣譁然,紛紛批評中影的官僚作風,迫使中影放棄刪減影片內容。最終,影片逃脫過被刪剪的命運,一刀未剪通過上映,讓此片的創作理念得以保全,而此事件也經常被戲稱為「削蘋果事件」。

上映後,寫實傳達臺灣記憶的電影風格,擄獲大多數觀眾口碑,兼具票房收益。至今,本片也被普遍視為「臺灣新浪潮電影」的開端作品之一,佔有著舉足輕重的地位。

劇情介紹

故事劇情描述早期臺灣民眾艱困的生活環境,從幾位卑微的小人物所面臨的掙扎及挑戰,圍繞在工作和生活的無奈,傳達出開發中國家的國民在面臨外來文明引入的那種心酸和無知,亦赤裸裸看到生命中堅毅不拔的韌性。整個舞臺分別在嘉義縣竹崎鄉和布袋鎮,以及臺北市林森北路與南京東路上取景,勾勒出早期臺灣社會面臨轉型與時代變遷之記憶[3]。

逸事

《兒子的大玩偶》製作前,當時小野與吳念真十分明白審查的規則,其劇本必需通過中國國民黨中央文化工作會和中央電影公司內部高級行政人員核可,以企劃案的方式進行意識形態審查。為此,小野在繳付《兒子的大玩偶》的企劃書中,他吹噓「為了闡揚國父(孫中山)生前所強調的『為中國蒼生、為亞洲黃種、為世界人道』的崇高理想,藉著三段市井小人物之間誠摯的愛心為出發,同時引發出民族自尊心和對自己同胞的愛」,才得以通過審核並正式拍攝。但是,本片第三段作品《蘋果的滋味》在試映會後,才讓明顯與原企劃案背道而馳的「謊言」被揭穿,遭受到預期之外的「削蘋果事件」衝擊[4]。事件中,整個導火線為《蘋果的滋味》片尾內,江阿發一家七口人津津有味地吃著格雷上校探病送的美國蘋果之畫面,加上影片使用方言超過三分之一的限制,招致諸多非議[5]。

《蘋果的滋味》在臺北市林森北路與南京東路上一片違章建築群取景,這處凌亂不堪的生活環境亦遭「削蘋果事件」牽連,差點面臨立刻拆除房屋和住戶搬遷的命運;事件落幕後,才不了了之。1997年3月4日,此處違章建築群被臺北市政府拆除成為十四號及十五號公園預定地(詳見14、15號公園反拆遷運動),萬仁也出現在場弔念,目睹這片經常出現在自己電影中的違建景觀步入歷史,他形容當時的心情是「感觸良多」。

《蘋果的滋味》中的美國海軍醫院,於駐臺美軍撤離後成為臺北榮民總醫院東院區。

《聯合報》記者楊士琪不畏懼強權揭露「削蘋果事件」,引起各輿論界的注意與支持,使此片的創作理念得以保全。因此,楊士琪備受新電影導演們感念於心裏,紛紛大力讚揚她對臺灣新浪潮電影的推動不遺餘力、以及對臺灣電影文化的貢獻。1984年,楊士琪不幸因為氣喘病發作而辭世。1985年,導演楊德昌在他的電影《青梅竹馬》片頭,特地以中文黑底白字並加註英文字幕寫著「獻給楊士琪,感激她生前給我們的鼓勵。——製作全體同仁致敬」,全長六秒鐘。

隨後,楊士琪前友人及電影界與新聞界的25位好友聯合倡議組成「楊士琪紀念獎工作委員會」,決定每年選出一位富有道德勇氣並努力開創新局、提升電影地位的傑出人士,頒給「楊士琪電影紀念獎」以資鼓勵,並彰顯楊士琪生前熱愛電影、勇於創新的精神[6]。

引發「削蘋果事件」的中國影評人協會無人出面承認發出黑函,但雙方心結已深,彼此間觀點漸趨尖銳,相互杯葛與批評對方。而且,歷經諸多爭論之後,對該協會更是不滿(李幼新,1986,46-48頁)。