中國科學院熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室檢視原始碼討論檢視歷史

|

中國科學院熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室(以下簡稱「LMB重點實驗室」)成立於2006年12月,以中國科學院南海海洋研究所為依託單位,總體定位於應用基礎研究。瞄準國際海洋科學領域前沿科學問題和關鍵核心技術,以南海近海、島礁及深海為重點研究區域,以熱帶海洋生物多樣性與生態過程為主線,圍繞熱帶海洋生物資源形成機理、生態安全機制、島礁生態修復理論與技術、生物資源可持續利用原理與技術等關鍵科技問題開展具有明顯熱帶區域特色的海洋生物資源、生態學理論和技術創新研究。「深耕南海,跨越深藍」,將實驗室打造成為國內一流、國際上具有重要影響的熱帶海洋生物與生態科技創新基地和人才培養基地,實現國家在南海生態安全、海洋權益維護[1]和生物資源可持續利用等方面的重大戰略需求。

1. 實驗室發展歷史

重點實驗室2011年評估為良好等級,2014年和2019年經評估考核為優秀等級,獲得擇優支持。

2. 主要研究方向、內容及發展目標

1)海洋生態系統結構與生態過程

研究熱帶海洋生態系統的結構及其變動規律,闡明關鍵海洋生物類群地理格局動態變化特徵、機理及其對生物群落演替的影響;探究海洋生物生產力時空分布格局及其調控機理,揭示海洋生物生產過程與生物資源形成機制;重點研究關鍵種群的變動對南海生物資源產出的影響及其機理,弄清生物資源變動與生物生態適應的關係;探索典型生態系統中的物質流動及循環的過程與機制,系統闡明關鍵海洋生態過程對生態系統結構的影響。

2)海洋生態環境變動與生態安全

研究熱帶海洋生態環境的變動與人類活動的關係,探究近海富營養化的機理,揭示富營養化對海洋生態系統的結構與功能的影響過程與機制;闡明近海環境中持久性毒害污染物的來源及其在近海生態系統[2]的中累積規律、傳遞過程及其生態效應;研究島礁系統對環境變化的響應機理,創建全息多格局島礁生態系統修復理論和模式,探究島礁次生生態系統撫育和養護技術,構建海島生態物聯網監測技術,為海洋生態安全和島礁國土安全提供科技支撐。

3)海水健康增養殖生物理論與技術

運用現代海洋生物學理論和生物技術,發展熱帶海洋生物種質保存、種苗選育、病害控制和健康增養殖工程理論和技術;闡明南方海區主要海水養殖物種的種質特性及其對環境變化的適應機理;構建熱帶海洋經濟動物健康增養殖技術保障體系;實現一批特色、優良新品種的產業化養殖,致力於我國海洋經濟發展的動力轉換與南海島礁生態系統的修復策略。

4)海洋生物活性與功能物質的利用原理與技術

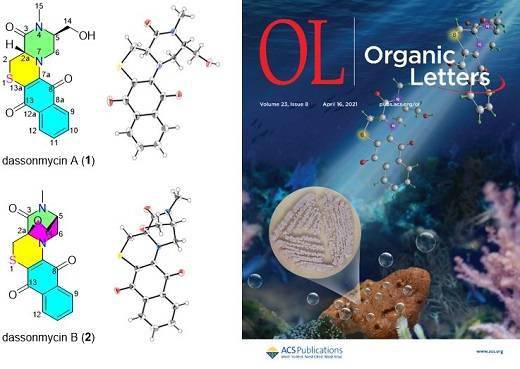

充分利用南海特色海洋生物資源,開展熱帶海洋生物(特別是微生物)的活性與功能物質的利用技術研究。以海洋生物資源的可持續性利用、新穎功能小分子的發現和形成機制、海洋生物功能大分子的綠色利用技術突破為關鍵科技問題,建立海洋生物功能物質利用的創製平台,開發具有我國自主知識產權的海洋生物綠色功能產品、酶製劑和創新藥物等,並促進其產業化,提高我國海洋藥物及重要功能生物產品綜合研發的國際競爭力。

3. 人才隊伍建設

實驗室目前在編(含項目聘用)職工153名,其中正高職稱人員52名(含項目聘用10名),副高職稱人員54名(含項目聘用15名),中級職稱人員47名(含項目聘用10名)。實驗室支撐及管理人員3名,勞務派遣人員25名,博士後研究人員17名。實驗室現有中國工程院院士1名,國家傑出青年基金獲得者4名,國家優秀青年基金獲得者3名,中科院特聘研究員核心骨幹7名,國務院特殊津貼獲得者5名,海外高層次創新人才青年項目1名,國家高層次領軍人才4名,科技部創新人才推進計劃:中青年科技創新領軍人才4名,國家百千萬工程「有突出貢獻中青年專家」2名,中國科學院率先行動BR計劃12名,中國科學院青年創新促進會員8名,廣東省特支計劃「傑出人才」(南粵百傑)2名,廣東省特支計劃「百千萬工程領軍人才」3名,廣東省特支計劃「科技創新領軍人才」1名,廣東省特支計劃「百千萬工程青年拔尖人才」7名,廣東省特支計劃「科技創新青年拔尖人才」6名,廣東省自然科學傑出青年基金獲得者8名,廣州市珠江科技新星13名,中國科學院南海海洋研究所南海新星7名。實驗室基本形成了一支以高水平學術帶頭人為核心、中青年科學家為中堅力量、結構合理的科研隊伍。

4. 科研工作概述

近5年,實驗室共承擔科研項目623項,總經費15.34億,實到經費9.04億元。先後主持中科院A類戰略性先導科技專項1項、國家973計劃項目2項、國家重點研發計劃4項、國家科技基礎資源調查項目2項、國家基金重大項目1項、基礎科學研究中心項目1項、重大研究計劃重點項目1項、傑出青年項目6項、優秀青年項目3項。共獲國家和省部級獎勵10項,其中國家最高表彰1項(2018)、全國創新爭先獎2項(2017,2020)、中國科學院傑出科技成就獎1項(2019)、中國科學院青年科學家獎1項(2019)、廣東省科技技術突出貢獻獎1項(2020)、廣東省科技進步獎一等獎1項(2020)、廣東省科技進步獎二等獎1項(2021)、國家專利優秀獎1項(2017)、以及廣東省自然資源科學技術一等獎1項(2021)。以實驗室為主要研究單位發表SCI論文820篇,其中1區論文129篇,2區top及2區論文272篇,自然指數收錄的高水平論文34篇;獲得授權專利291項(含國際專利14項);成果轉讓5項;編寫專着7部,參編15章。

5. 學術交流情況

為開拓視野,活躍學術思想,誘發創造思維,重點實驗室通過「請進來,走出去」,邀請國內外專家學者來訪講學,鼓勵科研人員和研究生參加國內外學術會議並積極與國內外科研機構合作開展研究。使實驗室科研人員與研究生把握國際科學前沿、了解最新科技動態、建立國際合作與交流平台。同時歡迎客座科研人員來所交流學習,實現科研合作及交叉研究。至2021年12月,已主辦或協辦各類學術會議111次。共167人次在多個國家和地區交流訪問,345人次國內外專家學者前來實驗室訪問。實驗室歡迎海內外高校院所的青年博士前來合作開展研究,逐步培養獨立工作能力,鼓勵並支持博士後申請中國博士後基金、中科院王寬誠博士後獎學金、博士後創新人才支持計劃、國家基金等各級各類重要項目,為今後的科研工作打下基礎。同時也歡迎在職科研人員繼續深造,交流經驗。目前實驗室在站博士後24名,博士後研究進展成果顯着。

6. 開放運行管理

LMB重點實驗室擁有相對獨立的實驗室空間,主要分布於所內3棟大樓內,共有面積4109.5m2,其中實驗室面積2646.5m2,辦公室面積1463m2。根據不同研究方向開展學術工作的實際要求,合理分配空間,並使各方向儘量集中,為儀器共享及日常學術交流提供便利。同時,在依託單位的關懷下,實驗室正在積極規劃南沙園區的搬遷工作,力求繼續改善科研人員的實驗條件,增加工作與學習的空間。實驗室自成立以來先後購置了包括流式細胞分選儀、飛行時間質譜儀、元素-穩定同位素比質譜儀、蛋白質組分析系統、激光共聚焦超高分辨率顯微鏡、700MHz核磁共振波譜儀、數字流式影像系統等大型儀器設備。目前,實驗室擁有萬元以上設備1100多台套,價值1.45億元(其中30萬元以上設備價值5500多萬元)。2020年度運行8300多個機時,實驗室所有大型儀器設備均納入依託單位儀器中心統一管理,均配備專業的管理人員培訓上崗,負責操作和維護。

參考文獻

- ↑ 維護國家海洋權益概述(意義、挑戰及對策),搜狐,2017-10-17

- ↑ 科普|海洋生態系統究竟是什麼?包括哪些系統?,搜狐,2023-06-11