生產者剩餘檢視原始碼討論檢視歷史

|

生產者剩餘是中國的一個科技術語。

漢字是中華民族燦爛文化展台上一顆無可取代、熠熠閃光的明珠[1]。漢字之美,美在莊重典雅,形神兼具。她承載的是中華民族數千年的厚重歷史與燦爛文化[2]。她的美,是無與倫比的。

名詞解釋

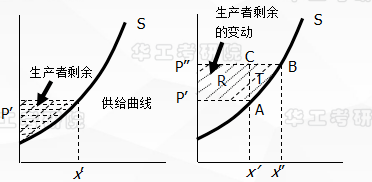

生產者剩餘(Producer Surplus)是指由於生產要素和產品的最低供給價格與當前市場價格之間存在差異而給生產者帶來的額外收益,也就是生產要素所有者、產品提供者在市場交易中實際獲得的收益與其願意接受的最小收益之間的差額。從幾何的角度看,它等於供給曲線之上和市場價格之下的那塊三角形面積。用字母表示為PS。

生產者剩餘

在上圖中,在價格P1水平下生產者願意提供OQ1的供應量,但是生產者實際上得到了更高的市場價格OP,於是P−P1的生產者剩餘量出現了。在OQ供應量內,陰影面積PVW包含了生產者供應OQ數量產品所得到的額外收入。

生產者剩餘的計算公式

生產者剩餘的計算公式為:PS=(價格P-邊際成本MC)×產量Q

生產者剩餘和消費者剩餘的關係

生產者剩餘和消費者剩餘的區別:

消費者剩餘是消費者為購買一種商品願意支付貨幣量減去他實際支付量的結餘部分。而生產者剩餘則是生產者出售一種商品得到的收入減去成本所賺的利潤;生產者剩餘是人力資源創造的增值部分,其中包括用於職工集體福利部分和用於擴大再生產兩部分。

生產者剩餘和消費者剩餘的聯繫:

消費者剩餘也好,生產者剩餘也罷,其實都是福利經濟學(也常見於公共經濟學範疇,即財政學)的概念,它所表示的實際上是買賣雙方在交易過程中所得到的收益。消費者剩餘是買者在購買過程中從市場上得到的收益;生產者剩餘是賣方在出售過程中得到的收益。前者可以定義為:

消費者剩餘=買者的支付意願-買者的實際支付

後者可以定義為:

生產者剩餘=賣者得到的收入-賣者的實際成本

當我們把消費者和生產者的剩餘加在一起時,可以得出:

總剩餘=買者的支付意願-買者的實際支付+賣者得到的收入-賣者的實際成本

由於買者實際支付的等於賣者實際得到的,二者互相抵消,就可以簡寫為:

總剩餘=買者的支付意願—賣者的實際成本

參考文獻

- ↑ 中國漢字:一字一世界,一筆一乾坤,搜狐,2019-05-26

- ↑ 漢字演變簡史:中華文化博大精深,從漢字字形看五千年社會變遷,搜狐,2020-07-22