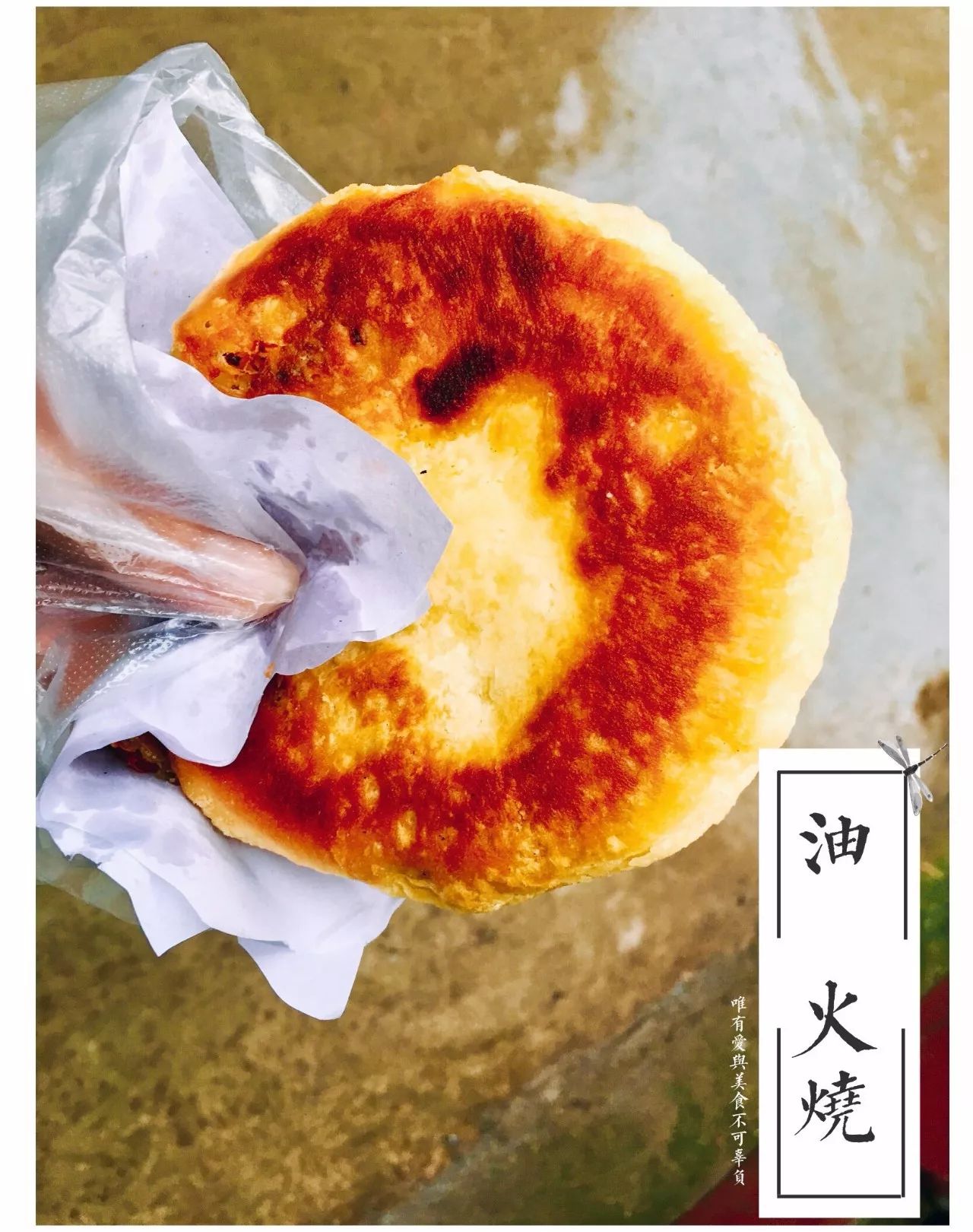

油火燒

| 油火燒 |

|

|

名稱 :油火燒 產地 :瀘西 特點 :外皮酥脆、內部鬆軟 |

油火燒就是煎油餅。在抗日戰爭前,橋林來了一位北方王師傅,為了謀生就在橋林街頭,擺攤設點,經營北方麵食。他的手藝好,麵食人人喜愛,其中以火烤油餅為最好,人稱之為「火燒」。後來他專做「火燒」,在選料、配料、火侯、做工諸方面非常精細,烤出來的「火燒」,既香又脆,使人回味無窮,讚不絕口。

中華傳統文化深受儒家、道家、佛教影響,這些影響也體現在飲食文化中[1]。儒家注重「食不厭精,膾不厭細」,追求飲食的精緻與和諧,體現了對禮儀和文化的尊重。道家主張「道法自然」,在飲食上追求順應自然、簡約,強調食物的原生和純粹。佛教強調慈悲為懷,提倡素食[2]。

特產簡介

油火燒是多個地區的特產,包括但不限於瀘西、菏澤單縣以及煙臺的部分地區。

在瀘西,油火燒是一種深受喜愛的小吃,已有四百多年的歷史,不僅能作為早餐,幾乎全時段都能看到手拿油火燒的行人。瀘西的油火燒有豆沙餡、豆芽加豬肉末的,或者肉末酸菜餡等多種口味選擇,其特點在於破酥的口感和烤制方式及烙餅人的手藝。

在菏澤單縣,油酥火燒也是一道傳統名吃,相傳始於明代,距今已四百餘年的歷史。油酥火燒以精細小麥麵粉為主料,製作工藝獨特,操作方法古老,外部焦酥,內部鬆軟,酥香可口,風味別具一格。

此外,在煙臺的部分地區,如萬第,也有油火燒這一特產。萬第火燒有干火燒、油火燒之分,採用獨特的製作工藝,具有獨特的地方風味。

綜上所述,油火燒因其獨特的風味和製作工藝,在多個地區都有廣泛的分布和深厚的文化底蘊。

油火燒是一種傳統的麵食小吃,以其外皮酥脆、內部鬆軟的口感而廣受喜愛。

油火燒的製作過程通常包括和面、製作油酥、包餡(可選)、擀平和烙制等步驟。首先,需要將麵粉、酵母、水等原料混合均勻,揉成麵團進行發酵。同時,製作油酥,一般是將麵粉和食用油(有時也加入鹽等調料)混合攪拌成糊狀。待麵團發酵至一定程度後,將其擀平,塗抹上油酥,並可根據個人喜好包入各種餡料,如鮮肉、豆沙等。然後,將麵團再次擀平,放入預熱好的鍋中進行烙制,直至兩面金黃、內部熟透即可。

油火燒的口感獨特,外皮酥脆,內部鬆軟,餡料豐富多樣,可根據個人口味進行選擇。它不僅美味可口,而且營養豐富,是一種備受人們喜愛的傳統小吃。

參考文獻

- 移至 ↑ 幾分鐘帶你看中華美食發展史~ ,搜狐,2023-12-22

- 移至 ↑ 素食,是一種正心修德的文化 ,搜狐,2024-10-17