探秘老北京內城西北角之謎檢視原始碼討論檢視歷史

| 故宮西北角之謎 |

|

探秘老北京內城西北角之謎北京,在這個現代都市裡除了高樓大廈和四通八達的城市道路之外還有一些今天依然壯麗雄偉的古代建築。在這些古代建築中,人們不光通過它們了解古代的文化,還從中發現了很多關於老北京城的未解之謎。[1]

這些未解之謎存在於北京的中軸線]上,存在於朱紅的城門上,存在於石像上,存在於胡同里,仿佛是古人給現代的人們出的一道破譯古代文化的考題。今天我們就來說說古城牆這道謎題。

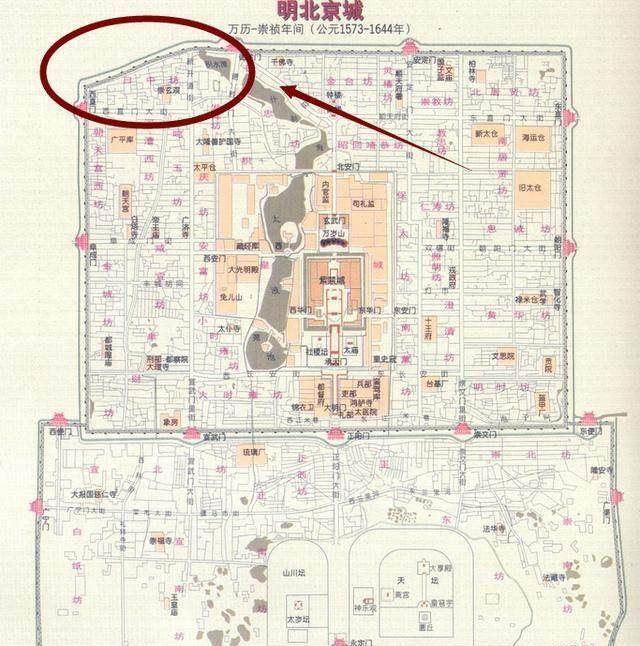

這張地圖是明代時期北京地圖,在地圖上,我們可以清晰地看到北京城由四個部分組成,位於最中間的是紫禁城,紫禁城被皇城所包圍,然後是居住着官僚和商人的內城。最後是外城,位於整個內城的南面,是普通老百姓居住的地方。

一條貫穿南北的中軸線,將內城皇城和外城串聯起來,形成了一個左右對稱的嚴肅格局,顯現出古代都城森嚴的等級制度和皇權至上的思想觀念。

但是我們仔細觀察這張地圖就會發現,北京古城的內城有一個比較特殊的地方,它的東北、西南、東南角都呈直角,偏偏到了西北角卻是一個抹角,要說四角缺掉一角,也沒有什麼好奇怪的,但是這個缺角放到北京城的內城上,就非同尋常了。

這要從兩個方面說起,一是中國的傳統文化非常注重建築的「至中至正」,凡事講究規矩方正,建築更加如此。從北京老百姓居住的四合院,供奉神靈的廟宇到皇帝居住的皇宮,講求的是天圓地方的全封閉式格局。

所有的建築按照主次整齊排列,形成一個規矩的四方形,房屋建築尚且如此,更不用說作為都城的城市建築了,這是《周禮·考工記》中記載的周王城圖,從圖中我們可以看出,整個周王城方方正正,皇宮位於城市的正中心,九經九緯的城市道路,更加強化了城市的方正對

這個周王城後來成為中國古代城市建設的一個典範,如三國時期曹操建的鄴城,古代的開封城都遵循了周王城的建城思想。

北京城作為都城己經有800多年的歷史了,從金中都到元大都,都是嚴格地遵循了中國古代建築理念,整個城市方正如印,東西對稱,這充分說明了中國傳統文化對都城「至中至正」的重視。

另一方面,明代重修北京城,是在一個特殊政治背景下進行的,似乎容不得在建築造型上出現偏差。1403年,明朝的第三個皇帝朱棣,正式啟用永樂作為自己的年號。永樂元年,明朝的首都還在南京,北京城當時還只是朝廷的一個人煙稀少的布政司,經過了戰火之後,早已沒有了元大都時候的繁華熱鬧,但那裡卻是朱棣的舊部,從史料中我們可以看出,1403年的朱棣,處於一個微妙的環境中。因為他的皇位是從自己的侄兒建文帝手中奪取的,但建文帝此時下落不明,成為朱棣心中的一塊心病,此後一次上朝,朱棣差點被御史大夫景清刺殺,這些因素或許成為朱棣遷都北京的動力。1409年,朱棣宣布遷都北京。

遷都的前提是對北京城的改造,這次改造經過了提前的規劃,用了十幾年的時間,我們可以想象因為遷都的特殊歷史背景,明成祖朱棣在都城的改造中,會特別地重視建築的模式,以表示自己皇位的正統,而這個正統根據歷代都城建築的特點,就是體現在建築的「至中至正」上,更何況北京城的改造是在號稱「方正如印」的元大都的基礎上進行的。

公元1420年,作為國都的北京城,終於初現模樣,建築之初北京只有今天的內城,然而這個內城卻並不是方方正正的,它的西北角出現了一個不對稱的抹角,我們有理由相信,任何一個改造北京城的建築者都不敢隨意將北京城建築成一個「不正」的都城。

那麼,在重視皇權至上至中至正的中國傳統文化中,為什麼經過了提前規劃和十幾年改造的北京城內城會在西北角形成一個抹角呢?

關於北京內城西北角抹角之謎,在民間有一個流傳已久的傳說,這個傳說,通過拉洋片的藝人口口相傳:想當初,劉伯溫吶,他把這個北京來修啦,這修的是那裡九外七皇城四,在後門外,修下了鐘鼓二樓,日落崑崙,鐘鼓就響了。

這個事故說的是燕王朱棣改造北京城時,命令劉伯溫和姚廣孝設計北京城的圖樣,他們倆在設計的時候,不知何故眼前都出現了哪吒的模樣,於是兩個人就都各自照着畫了,姚廣孝畫到最後,正好吹來了一陣風,把哪吒的衣襟掀起了一塊,他也就隨手畫了下來,到後來建城的時候,燕王下令說:東城按照劉伯溫畫的圖建,西城則照姚廣孝畫的圖建,而姚廣孝畫的被風吹起的衣襟,正好就是城西北角,從德勝門到西直門往裡斜的那一塊。於是,北京城內城西北角從此就成了一個抹角,北京城也因此被稱為八臂那吒城。

而另一種傳說就更為神奇了,據說明代建筑北城牆時,西北角一開始修建為直角,但不知何故,屢建屢塌,前後百年間不知道修建了多少次,後來出於無奈,最後只好建為斜角。我們知道在古代人們對不能夠解釋的事情,往往賦予神秘的色彩。所以這樣的奇幻傳說並不能說明北京古城牆西北角抹角形成的真正原因。但是這樣的傳說,恰恰說明了北京城內城不是方正對稱。

不過,古老的傳說故事,對今天我們探索北京內城西北角抹角並不是毫無用處。一些地質專家根據傳說中提到古城牆屢建屢塌,聯想到西北角修建成抹角是不是和北京的地質結構有關係?

1976年7月28日,河北省唐山市發生里氏7.8級的大地震,一座擁有百萬人口的工業城市,瞬間被夷為平地,和唐山直線距離只有138公里的北京市在那天夜裡也感覺到了明顯的震感。

地震時德勝門箭樓房檐脫落,北京展覽館塔頂紅星震落。事實上,北京市位於華北平原的北部,處於華北主要地震區陰山——燕山地震帶的中段,和唐山在地震地質圖上屬於同一個地震帶。

歷史上,北京市和其周邊地區也曾多次發生地震,其中以1679年發生在平谷一帶的「平谷三河大地震」最為強烈,震級達到了里氏8.0級,其它地區例如大興、通縣都曾經有過六級以上的地震,在市區也曾經有五級到六級多的地震。

從這張北京市地震斷裂帶分布圖上我們可以清楚的看到,這條名為車公莊——德勝門斷裂帶的地震斷裂帶,正好從北京內城西北角旁邊穿過,有專家將內城北城牆和西城牆延伸成為一個直角,城牆就正好在車公莊——德勝門這條地震斷裂帶上。由此,他們推斷,城牆西北角最初修築時很可能也是建成直角的,但由於受到北京地質活動的影響。後來人們就順着地震斷裂帶將西北角城牆修成了抹角。

但是這種說法,並沒有得到普遍的認同,一些細心的專家在仔細觀察了老北京地圖之後,發現北京內城除了在西北角有一個抹角之外,它的東南角還有一點點不平整,這兩個對稱的現象,讓人聯想到了中國的一個古老的說法:「天塌西北,地陷東南」。

在遠古時代,人們在長期觀察自然的時候,發現用肉眼仰望天空,西北方向的星辰看起來比東南方向的更多,而地面上的河水,都是自西北流向東南,於是古人認為天空向西北方向傾斜,而地面向東南方向傾斜。《山海經》一書中甚至記載了有關這個說法的另一個來由,傳說盤古開闢了天地後,水神共工和火神祝融之間發生了一場大戰,共工大敗,惱羞成怒地將支撐天西北方向的不周山撞斷,於是整個天空向西北方向傾斜。而地面向東南方向傾斜,從此就有了「天塌西北,地陷東南」的說法,所以有專家認為在明代重修北京城的時候,修建者故意在西北角留了一個缺口,這個缺口就叫做天缺口,而這個「天缺口」將會給明代皇帝帶來無盡的財富和運氣。於是,我們今天看到的北京內城西北角就呈現出了一個抹角。

內城西北角為什麼修成抹角,上百年來人們一直為此爭論不休,新中國成立以後。北京城進行了一場聲勢浩大的改造,這次改造,將老北京的古城牆基本完全拆除,被修成抹角的西北角城牆,也永遠退出了人們的視線,以至於今天我們已經看不見老北京古城牆的原貌。

但是城牆雖然拆除了,可老古城和老城牆給今天留下的文化遺產並沒有因此消失。關於北京內城西北角抹角之謎的爭論仍然在繼續。

一部分專家認為,當初城牆是按矩形設計的,工程設計師們千方百計地想把矩形圖案的對角線,交在故宮的金鑾殿上,以表示皇帝至高無上的中心地位。但由於技術原因,最終這個對角線還是偏離了金鑾殿,修建者們為避免殺身之禍,只好將內城去掉一角,形成了北京城內城的西北角抹角。

事實是否真的如此呢

有專家試着將修成抹角的內城各個角連接起來,但它的交叉點都不在金鑾殿

而將內城對角線連在一起,對角線的交叉點正好在全城的最高點景山上,

將西直門和外城東南角連成一條直線,東直門和外城西南角連成一條直線,兩條直線的交點又正好在天安門上。

北京內城的規劃究竟是不是為了取悅皇上卻弄巧成拙,我們也不得而知。但這兩個交點是巧合還是建築者故意如此規劃的呢?如果是故意如此規劃,那麼建築者還會犯下內城對角線無法正確地交匯在金鑾殿上的錯誤嗎?

何況早在明代之前,中國的天文學和數學就已經非常發達,在距今4000年前的夏朝時代,人們已經利用天干地支相配的辦法進行日月的計算,甚至在古老的甲骨文中就有冬至日的記載。

到了元代,人們通過觀星台就可以準確地測定夏至、冬至等季節的日期,地動儀曾經成功地測出幾千里外的大地震,而渾天儀可以在任何時候觀測到各個行星的位置。如此看來,明代建造者,在規劃修建北京城的時候,因為技術的原因,使得內城對角線不能交叉在金鑾殿上,於是將北京內城西北角,修成抹角的說法還有待考證。

對於北京內城西北角為什麼會形成一個抹角,還有其他的說法。

有的專家從北京的修建開始尋找答案。1409年,朱棣宣布遷都北京。負責北京城大修的人名為徐達,是當時的大將軍,而大修北京城有兩個用意,一個要在改造新城的過程中對前朝政權進行壓制;二是要防禦當時退回北方但仍然對北京城構成威脅的蒙古大軍。北京城是在元大都的基礎上進行大修的,徐達認為原來元大都舊址上北邊的城垣太廣闊了,不便於防守蒙古大軍。於是他就放棄了比較空曠的北部,將城垣向南移動了五里。並且加修了一道新的城垣,形成今天老北京的輪廓。

城市南移修築城垣時,地面的情況也在發生着變化,規劃元大都的時候,城市的四角都在平坦的陸地上,整個城市也根據規劃修建成規矩的方形,而在明代大修北京城的時候,它的西北角城牆就正好跨越了積水潭。

由此,有專家提出,積水潭有可能是導致北京城內城西北角形成抹角的原因。

積水潭,它位於西直門到德勝門一帶,現在已經成為人們休閒鍛煉的地方。專家們認為,在元明代兩個朝代,積水潭的深度和寬度遠遠超過現在的積水潭。北京內城西北城牆在跨越積水潭的時候,勢必受到積水潭地形的制約。說到這裡,我們必須要回顧一下關於積水潭的歷史。

早在元代初年,元大都開始設計修建的時候,當時的學者郭守敬接受了建立元大都內部水系的任務,用以解決南方糧食和貨物運輸到元大都的問題。但是當時京杭大運河的最北端只到今天通州區的張家灣,大量物資無法通過水路直達都城。郭守敬考察了元大都周圍水系的狀況之後。從昌平東南的白浮泉引水西行,從今天的西直門北關進入元大都城,最後注入積水潭。使積水潭的水量和深度足以滿足大型貨船的停泊。然後以積水潭為起點開鑿了連接大運河和積水潭的通惠河,這樣堆積到通州的貨物就可以順水路直達元大都的城市中央了。

通惠河開通之後,積水潭千帆匯聚,熱鬧非凡,貿易往來不絕,已經成為元大都的商業中心之一,它的深度和水面面積早已不是今天的積水潭能夠比較的了。

專家們認為到了明代重修北京城的時候,徐達放棄元大都北城,而將整個城市南移五里,這樣一來,西北角的城牆就正好跨越了積水潭。

當時的積水潭雖然已經沒有了元大都時候的繁華,但想要跨越積水潭修建城牆,仍然不是一件容易的事情,最後修建者們採取了一個折中的方式選擇了積水潭水面最窄的地方修建城牆。這樣一來就形成了北京城內城西北角的抹角。

究竟北京內城西北角修成抹角的原因是不是因為要跨越積水潭,因為史書沒有記載,這也只能是專家們的一種推測,但是通過探尋老北京城給我們留下的未解之謎,我們同樣也實現了一次和古代文明的對話,相信通過這樣的對話,使我們能夠更加深入地了解古人留下的燦爛文明。[2]