南苑囿台檢視原始碼討論檢視歷史

|

南苑囿台,是北京市的皇家園林南苑內的囿台,現存兩座,分別為晾鷹台、三台山的南台。

綜述

南苑囿台中,歷史最悠久的是晾鷹台。元朝至元四年(1267年),忽必烈在金中都舊城東北方營建大都。蒙古族重視騎射,故在大都南郊的湖沼設立多處獵場。這些湖沼多被稱為「飛放泊」。「飛放」指在湖沼畔放出鷹、雕、海東青等猛禽捕殺鵝、雁,是元朝盛行的狩獵活動。如今南苑一帶的湖沼因為距離大都很近,故名「下馬飛放泊」。元朝至大元年(1308年)立鷹坊為「仁虞院」。又在下馬飛放泊築成「晾鷹台」,建幄殿。[1]

明朝《帝京景物略》記載,「城南二十里有囿,曰南海子。方一百六十里。海中殿,瓦為之。曰幄殿者,獵而幄焉爾,不可以數至而宿處也。殿旁晾鷹台,鷹撲逐以汗,而勞之,犯霜雨露以濡,而煦之也。台臨三海子,水泱泱,雨而潦,則旁四淫,築七十二橋以渡,元舊也。」

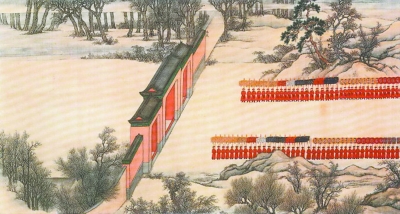

元朝滅亡後,下馬飛放泊一度被廢棄。明朝永樂十二年(1414年),永樂帝下令擴充下馬飛放泊,成為南海子。四周築成土牆,辟有四門:北紅門、南紅門、東紅門、西紅門。《大明一統志》記載:「南海子在京城南十二里,舊為下馬飛放泊,內有按鷹台。永樂十二年增廣其地,周圍凡一萬八千六百六十丈。中有海子三。以禁城北有海子,故別名南海子。」文中的按鷹台即晾鷹台。永樂帝遷都北京後,每年在南海子開展大規模狩獵及練兵。明朝諸帝在南海子內興建了舊衙門提督官署、新衙門提督官署以及靈通廟、關帝廟、鎮國觀音寺等建築,還按二十四節氣建成「二十四園」,派千餘名海戶放養並看護苑內的禽獸。明朝大學士李東陽曾作詩描寫晾鷹台狩獵:「落雁遠驚雲外浦,飛鷹欲下水邊台。」

漢朝許慎《五經異義》記載:「天子有三台:靈台以觀天文,時台以觀四時施化,囿台以觀鳥獸魚鱉。」所以南苑內的「台」應當統稱為「囿台」。清朝南苑內共有16座台,其中較重要者有10座。這些台都是用黃土堆築。南苑東北隅、西北隅各有3座台,分別稱大台子、二台子、三台子。東北隅的3座台又合稱為「三台山」。西紅門東北有殺虎台,南紅門以北有晾鷹台,東紅門以西涼水河畔有單台子。鹿圈村東有一座台,俗稱「土樓子」。清朝在南苑南紅門東側還建有一座「望圍樓」。

遺存

南苑囿台大部分在清朝末年逐漸被夷平,不是闢為耕地,就是建成村莊。南苑西北隅的大台子、東北隅的三台山,因為分別建成大台子村、三台山村,故大台子、三台山作為地名沿用至今。如今,在南海子一帶還保留下兩座台,即南海子東北隅三台山的南台,以及南海子南紅門以北的晾鷹台。

晾鷹台位於北京市大興區南宮西北1.5公里處。1956年9月對晾鷹台進行了實測,晾鷹台占地面積約60畝,頂部略平,約廣15畝。後來因為在周邊取土、造田,到1982年時,晾鷹台高10多米,占地面積約40畝,比1956年已略縮小。1985年,晾鷹台被列為大興縣重點文物保護單位。[2]

參考文獻

- ↑ 李丙鑫,北京皇家苑囿南海子(下),北京市政協文史資料委員會編,北京文史資料精選·大興卷,北京出版社,2006年. [2014-12-31]. (原始內容存檔於2012-12-30).

- ↑ 第一章 文明古縣開先河 天下首邑遺蹟多,大興旅遊,2012-08-31. [2014-12-31]. (原始內容存檔於2014-12-31).