光度學檢視原始碼討論檢視歷史

|

光度學是全國科學技術名詞審定委員會審定、公布的科技類名詞。

關於漢字的起源[1],中國古代文獻上有種種說法,如「結繩」、「八卦」、「圖畫」、「書契」等,古書上還普遍記載有黃帝史官倉頡造字的傳說。現代學者認為,成系統的文字工具不可能完全由一個人創造出來,倉頡[2]如果確有其人,應該是文字整理者或頒布者。最早刻劃符號距今8000多年。

名詞解釋

光度學是1760年由朗伯建立的,且定義了光通量、發光強度、照度、亮度等主要光學光度學參量,並用數學闡明了它們之間的關係和光度學幾個重要定律,如照度的疊加性定律、距離平方比定律、照度的餘弦定律等,這些定律一直沿用,實踐已證明是正確的。 在可見光波段內,考慮到人眼的主觀因素後的相應計量學科稱為光度學。

光通量

在光度學中,光通量明確的被定義為能夠被人的視覺系統所感受到的那部分光輻射功率的大小的度量。

輻射通量以光譜光視函數V(λ)(即視見函數,見可見光)為權重因子的對應量。設波長(頻率)為λ(f)的光的輻射通量為Φe(λ)。對應的光通量為

Φv(λ)=KmV(λ)Φe(λ)

式中Km為比例係數,是波長為550nm的光譜光視效能,也叫最大光譜光視效能,由Φe和Φv的單位決定。

光通量的SI單位為lm(流明),Km=683lm/W(流明/瓦)。複色光的光通量需對所有頻率的光通量求和。

1流明lm是發光強度為1cd的均勻點光源在1球面度立體角內發射的光通量。

發光強度

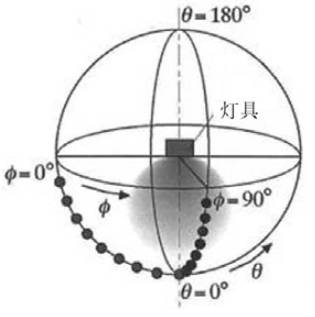

點光源在某方向上單位立體角內的光通量,記作Iv,即Iv=dΦv/dΩ。發光強度的SI單位為坎德拉,是光度學中的基本單位,1979年第十六屆國際大會通過的坎德拉的定義為:坎德拉是發出頻率為540×10^12赫茲的單色輻射源在給定方向上的發光強度,該方向上的輻射強度為1/683瓦/球面度。

光亮度

它表示單位面積上發光強度。輻射亮度的光度學對應量,其定義為:lv=(div)/dscosθ

式中dS為面光源上的面積元,θ為面元法線與觀察方向間的夾角,div是面元在觀察方向的發光強度。光亮度的SI單位為坎德拉/米2。光亮度的其他常用單位有nit(尼特)和fl(朗伯),

1nit=1cd/m2,1fl=3.426nit=3.426cd/m2。

光亮度一般隨觀察方向而變,若一輻射體的光亮度是與方向無關的常量,則其發光強度與cosθ成正比,此規律稱為朗伯定律,這種輻射體稱為朗伯輻射體或餘弦輻射體。黑體是理想的餘弦輻射體。

光照度

英文名稱:illuminance

單位受照面積上接收到的光通量,單位為lm/㎡ ,稱勒克斯(lx)。

發光強度為1lm的點光源在離光源的距離為r處的照度為:Ev=(Iv/r2)cosi,式中i為光沿r方向射到受照面時的入射角(與表面法線夾角)。入射光垂直入射時,cosi=0,Ev=Iv/r2 ,此即光照度的平方反比律。

光出射度

光出射度(luminous exitance)

光出射度是表徵光源自身性質的一個物理量。光源的光通量除以光源的面積就得到光源的光出射度值。光出射度用lm/㎡表示,但與照度測試和lux不同,光出射度中的面積是指光源的面積,而不是被照射的面積。平板發射會測試該值。

漫反射面受光照後,其光出射度與光照度成正比,比例係數小於1,稱漫反射係數。

參考文獻

- ↑ 中國「漢字」從何而來?每個漢字,都是倉頡造出來的嗎?,搜狐,2022-10-01

- ↑ 造字的倉頡,為何叫「倉頡」?甲骨文揭開了顛覆性的一幕,搜狐,2022-09-12