《夏小正》檢視原始碼討論檢視歷史

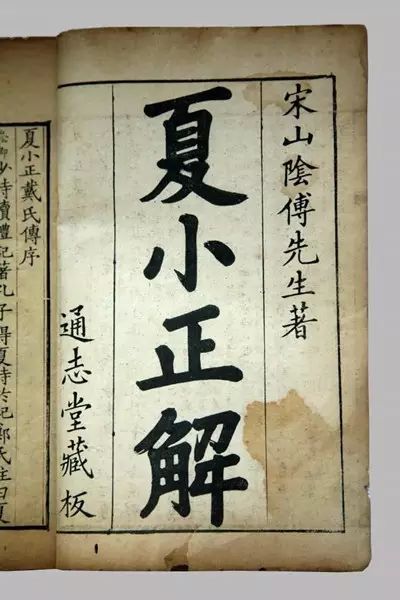

《夏小正》是中國現存最早的一部記錄農事的曆書,收錄於西漢戴德匯編《大戴禮記》第47篇。在《隋書·經籍志》首次出現《夏小正》單行本。 本曆書可窺見先秦中原農業發展水平,保存了古代中國的天文曆法知識。《夏小正》撰者無考。一般認為成書時間為戰國時期、兩漢之間。 宋朝傅嵩卿著《夏小正傳》集成了當時兩個版本《夏小正》文稿。 《史記‧夏本紀》載:「太史公曰:孔子正夏時,學者多傳《夏小正》雲」。有人據此認為是孔子及其門生收錄整理出源於中國夏朝的農事曆法知識。 [1]

|

著作簡介

《夏小正》由「經」和「傳」兩部分組成,全文共四百多字。它的內容是按一年十二個月,分別記載每月的物候、氣象、星象和有關重大政事,特別是生產方面的大事。書中反映當時的農業生產的內容包括穀物、纖維植物、染料、園藝作物的種植,蠶桑,畜牧和採集、漁獵;蠶桑和養馬頗受重視;馬的閹割,染料的藍和園藝作物的芸、桃、杏等的栽培,均為首次見於記載。《夏小正》文句簡奧不下於甲骨文,大多數是二字、三字或四字為一完整句子。其指時標誌,以動植物變化為主,用以指時的標準星象都是一些比較容易看到的亮星,如辰參、織女等。 《夏小正》缺少十一月、十二月和二月的星象記載。還沒有出現四季和節氣的概念。《夏小正》記載的生產事項,包括農耕、漁獵、採集、蠶桑、畜牧等,但無一句提到「百工之事」,這是當時中原地區社會分工還不發達的反映,這些也反映出《夏小正》曆法的完善程度。《夏小正》由「經」和「傳」兩部分組成。現在流傳下來的《夏小正》,內容已有部分殘缺和錯亂,而且《夏小正》的正文與後來注釋的傳文混雜在一起,難以分辨,所以也有稱為《夏小正傳》的。 相傳夏禹曾「頒夏時於邦國」。《禮記·禮運》載:「孔子曰:我欲觀夏道,是故至杞,而不足征也;吾得夏時焉。」鄭玄箋:「得夏四時之書也,其書存者有《小正》。」《史記·夏本紀》也說:「太史公曰:孔子正夏時,學者多傳《夏小正》雲。」其成稿年代爭論很大,或為托古作品。古代的偽托,這類作者只求作品傳世,既不求名也不求利。而且雖然是偽托之作,往往不乏學術價值,有些甚至是極其重要的文獻。

舊今書本

劉堯漢和陳久金把《夏小正》和彝族的太陽曆作對比研究,指出《夏小正》原是把一年分為十個月的太陽曆,今本《夏小正》把一年分為十二個月是後人添加的。其主要論據如下: 1、《夏小正》有星象記載的月份只有1—10月,11月和12月沒有星象記載。從這些記載中可以看出,各月太陽所行經的經度大致相等,大致平均每月日行35度多;表明它是把一年分為十個月的。如果一年分為十二月,每月日行應為30度。(太陽一年在黃道上運行一周,行經360度) 2、從參星出現的情況看,從「正月初昏參中」日在危到三月「參則伏」日在胃,再到五月「參則見」日在井,每月日行都是35度。從五月「參則見」日在井到下年正月「初昏參中」日在危,相隔210餘度,若以一年十個月計,相隔六個月,每月日行也是35度余;若以一年十二月計,則相隔八個月,每月日行26度,顯然不合理。 3、從北鬥鬥柄指向看,《夏小正》正月「縣在下」,六月「正在上」;從下指到上指為五個月。由於一年四季斗建辰移是均勻的,斗柄由上指回到下指也應是五個月。這也說明《夏小正》是十月曆。 4、《夏小正》五月物候與農曆六月物候一致,以後漸漸出現差距,七月中出現了農曆八、九月才有的物候,如「秀雚葦」、「寒蟬鳴」;九月「王始裘」,相當於農曆的十月底十一月初,所以十月已進入全年最寒冷的季節了。 5、《夏小正》五月「時有養日(白晝最長,即夏至)」,十月「時有養夜(黑夜最長,即冬至)」;從夏至到冬至只有五個月。那麼,從冬至到夏至也應該是五個月。合起來,一年正好是十個月。 他們還認為,《管子·幼官圖》中的五方星、十圖、三十節氣,也是一年十個月的太陽曆。對於這個問題,學術界仍有不同的意見,討論仍然在繼續。劉陳二氏的立論不但是新穎的,而且是有根據的,因而是值得重視的。中國歷史上的太陽曆還有東漢末年出現的道教的「二十四氣歷」,後來演變為「二十八宿旁通曆」,宋代沈括「十二氣歷」的方案就是在它們的啟發下提出的。

天文曆法

農業生產與季節、天象有着極為密切的關係,我國古代的天文曆法知識,就是在農業生產的實踐中不斷積累起來、又直接為農業生產服務的。《夏小正》中曆法最初只有十個月,在後來的曆法變更中逐漸演變為今的十二個月版本。這一觀點在經歷了許多爭議之後已逐漸為學術界所接受。從《夏小正》文字本身來看,許多星象和物候用十月太陽曆來解釋顯得更合理。據說《夏小正》與彝族民間遺存的「十月太陽曆」有關。「彝族十月太陽曆」一年為十個月,每月三十六天。一年分五個季節,一個季節七十二天,一年多餘的五至六天(閏年),集中放置在年底,不屬於任何一個月。 夏代的曆法是我國最早的曆法,當時已經依據北斗星斗柄所指的方位來確定月份。目前還無法斷言「夏朝」確實存在。保存在《大戴禮記》中的《夏小正》,就是現存的有關「夏曆」的重要文獻,是我國最早的天文曆法著作。而這一偉大貢獻是在洛陽完成的。 《夏小正》按夏代十二個月的順序,分別記述每個月的星象、氣象、物象以及所應從事的農事和政事。其星象包括「昏中星」(黃昏時南方天空所見的恆星)、「旦中星」(黎明時南方天空所見的恆星)、晨見夕伏的恆星、北斗的斗柄指向、河漢(銀河)的位置以及太陽在星空中所處的位置等等。 綜觀《夏小正》所記星象,不僅北斗柄指向受到重視,還記有天空明亮的織女、南門以及最顯眼的天河「漢案戶」,二十八星宿還沒有形成概念,只出現了參、辰、昴這幾顆亮星。可見《夏小正》時代之古。日本學者能田忠亮將《夏小正》星象分類作分析、計算和比較,得出結果是極大部分天象屬於公元前2000年左右;國內學者潘鼐先生認為,有關夏代的文獻與考古,經碳14測定,夏文化年代即在公元前2070年至公元前1600年,正同《夏小正》星象的大部分記事從天文學測算所得的年代相吻合。在二十八星宿尚未完備之前,先民觀星象並不全是取南天昏中星等為依據,而是以明亮大星的中、流、伏、內移動態勢為準的。明確了星宿的中、流、伏、內,《詩經》「七月流火」之「流火」,就不是泠泠的「西流」,而是具體指火宿西移三十度的態勢。 由於長期流傳的緣故,這一著作本身可能有殘缺和其它的錯誤,也可能混雜有後人或其它的附會成分,但在一定程度上反映了夏代農業生產的發展水平,保存了我國古老的比較珍貴的天文曆法知識,這是毋庸置疑的。 司馬遷在《史記·夏本紀》中說:「孔子正夏時,學者多傳《夏小正》。」《夏小正》按十二月的時序詳細記載上古先民所觀察體驗到的天象、氣象、物象,形象地反映出上古先民對時令氣候的樸素認識,實是華夏民族數千年天文學史的初始階段——觀象授時的結集,是我國現存的一部最古老的天文曆法著作。《夏小正》中所用的月份是「夏曆」的月份,對每個月的物候、氣象、天文及相關農事活動都有記載。