目標價格補貼檢視原始碼討論檢視歷史

|

目標價格補貼是全國科學技術名詞審定委員會審定、公布的專用名詞。

關於漢字的起源[1],中國古代文獻上有種種說法,如「結繩」、「八卦」、「圖畫」、「書契」等,古書上還普遍記載有黃帝史官倉頡造字的傳說。現代學者認為,成系統的文字工具不可能完全由一個人創造出來,倉頡[2]如果確有其人,應該是文字整理者或頒布者。最早刻劃符號距今8000多年。

名詞解釋

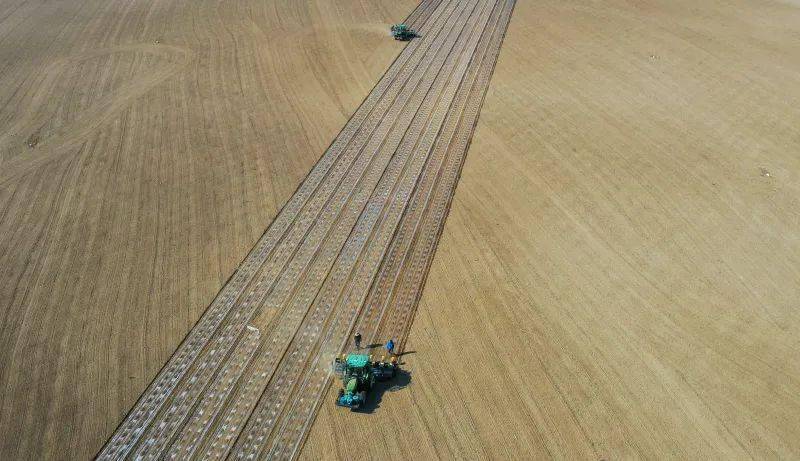

目標價格補貼是指在農產品價格主要由市場形成的基礎上,國家綜合考慮農民收入、財政承受能力等因素制定目標價格,當農產品實際市場價格低於目標價格時,國家按照兩者之間的差價對農民進行補貼;當市場價格高於目標價格時,不啟動補貼。

農產品目標價格補貼相關政策

資本主義國家實行價格補貼,主要是為在一定程度上緩解資本主義制度無法解決的根本矛盾和維持資本家的最大限度利潤。在社會主義制度下,價格補貼是穩定市場物價和實現某些商品價格合理化的一項輔助性和過渡性措施,其實質是對這些生產經營者或消費者的經濟利益損失所作的補償。一般多用於農業和交通運輸業。

我國政府對農產品主要採取差額補貼。政府依據農產品成本制訂保證價格,即農業生產者保證可以得到的最低價格。當市場價格高於保證價格時,生產者可在市場上自由出售農產品;當市場價格低於保證價格時,政府或直接給生產者以市價與保證價之間的差額補貼,或按保證價格予以收購。

除近些年我國稻穀、玉米等糧食品種,價格上漲較多,為切實緩解種糧虧損、農民不願意種糧的局面,國家開始實施耕地地力補貼,稻穀補貼,一次性種糧補貼,科技推廣及農業基礎設施建設補貼等。

農產品目標價格補貼存在的問題

通過財政專項資金支持,各地落實好了目標價格補貼有關工作,結合實際制定了具體補貼方案,及時兌付了補貼資金、確保了價格補貼資金的合理使用,保障優勢產區稻穀種植收益基本穩定、引導種植結構調整促進增加綠色優質糧食供給、確保田有人種,充分調動農民種糧的積極性。但也存在一些問題。

(一)資金撥付遲滯、結轉多,個別補貼政策不連續。各級財政不能及時分配下達目標價格補貼資金,存在今年補去年甚至補貼前年的情況;部分補貼資金閒置,結轉結餘較多,資金等項目,影響資金髮揮作用;個別補貼政策補貼不是連續,存在補貼一年又不補貼,過幾年又補貼。

(二)資金使用問題仍然存在、績效評價結果利用不佳。資金在發放過程中存在少數虛報、錯報導致補貼發放不精準;存在違規對耕地上非補貼作物對象進行補貼;個別地方還存在虛報冒領、騙取套取形成「小金庫」的問題。預算執行完成後均開展了績效評價工作,但與有效運用評價結果仍然有較大差距。

(三)促進種糧優化布局力度不夠,糧食作物與經濟作物爭地明顯。現行目標價格補貼政策體系還有待完善,享受目標價格補貼的地域分配依據、補貼水平和補貼額度與各地糧食產量、農民種植基本收益和產業鏈協調發展等因素還不完全相適應,糧食主產區補貼反而低於非主產區,不利於保障糧食安全;補貼資金未隨作物種植面積和產量動態調整,多數以二輪承包面積作為補貼依據,導致補貼目標打折扣。

(四)糧食政策統籌不夠、各司其職導致1+1小於2,耕地地力保護補貼與目標價格補貼存在不銜接、信息不共享。各類補貼發放不能及時依據當時種植成本變化而調整,農民往往依據上一年價格決定下年種植的作物類型,而下一年家家都種導致價格又下迭,無法完全保障農民種糧收益。

目標價格補貼效益和偏差

通過實施主糧生產者補貼政策,有效彌補主糧種植農民因生產資料、人工價格上漲而造成的損失,保障農民種糧收益基本穩定,調動農民種糧積極性;通過支持主糧收儲企業和加工企業購置烘乾設備、升級改造機械設備、增加晾曬場地、維修倉儲設施等,提高主糧收儲加工能力,緩解農民「賣糧難」問題;通過支持育苗大戶和合作社,鼓勵引導增加綠色優質主糧供給,加快形成優質優價價格體系,推動了全國農業高質量發展。在取得效益的同時,仍然存在與當初制定的目標體系存在一些偏差,主要表現在:

(一)目標補貼各類多,基礎統計工作量大、基層負擔重。當前各地種植作物類型均有較多品種,我國對主要農產品均有一定的目標價格補貼,其中最為主要的是耕地地力補貼、一次性種糧補貼、稻穀補貼(早、中、晚稻)、棉花補貼、大豆補貼、油菜補貼、玉米補貼等,同一地區一般也有3至4種補貼。以湖北為類,涉及耕地地力補貼,稻穀補貼、一次種糧補貼、棉花、油菜補貼。這些補貼除耕地地力補貼以承包面積作為補貼依據外,其餘均以實際種植面積作為補貼依據,而實際種植面積均由村統計上報。一個傳統村,現有村幹部4到8人,正常的黨建工作、鄉村振興工作、防疫工作、村民矛盾化解工作都難以應付,實際種植面積的統計工作就顯得有些力不從心,因此很多村在補貼時更多的是依據二輪承包面積。

(二)經濟類作物與傳統口糧類作物收益差距明顯,補貼不足以讓農民放棄經濟作物種植回歸口糧種植。當前經濟類作物收益遠遠好於傳統口糧作物的收益,一些地方也為幫農民增收致富往往鼓勵農民種植經濟類作物,導致最近幾年主糧產量有下降趨勢。近年來隨着國家防止土地「非糧化非農化」政策調整,農民種植口糧作物面積有所上升。但經濟作物的利益驅使,想讓農民放棄經濟作物的種植也不現實。以蝦稻共作為例,蝦稻共作的面積比為3比7。即一畝田蝦占3分,稻穀占7分,純收益是蝦為700至1000元,稻穀為100至400元。而國家各項補貼加起來每畝也不到200元。目標價格補貼不足以讓農民放棄經濟作物種植回歸口糧種植。

(三)誰種植補貼誰的願景難以有效實現。目標價格補貼設計之初的目標是誰種糧誰受益。但一方面由統計難度大,部分村上報和發放補貼均按二輪承包面積進行,導致一些拋荒面積和經濟作物面積也得到了補貼。另一方面由於非承包地以及計量口徑的不一致(有的666.67平方米每畝,有的1000平方米每畝)產糧大縣的實際補貼標準往往低於產糧小縣的補貼標準。

(四)土地權益人與實際種植人存在多重矛盾難以有效化解。大量農村勞動力外出務工,部分務工農民土地被流轉至種糧大戶或專業合作社。這本是中國城市化進程的一個重大利好。但目標價格制度設計時對這種進程考慮較少。耕地地力補貼仍然為確權確地人享有。因此未種地人仍然享受這一部分補貼(補貼中占比最大)。政策明確要求流轉土地時合同必須約定補貼有享受對象,但由於種糧大戶或合作社為避免矛盾寧願放棄各種補貼,因為如果不放棄補貼只要有一戶漲租或不租,連片機械化作業就難以實現。以湖北為例大部分種糧大戶為讓流轉費固定在400元左右每畝而放棄享受目標價格補貼。個別經濟作物流轉費達到了800元每畝也放棄了目標價格補貼的享受。

(五)國家敞開收購(保護價收購)與糧販和中間商的利益有待進一步釐清。最低收購價以省為單位統一時間啟動,啟動時間往往是大量新糧上市且出現了糧食價格低於國家規定保護價後,經層層上報且批覆後才予以實施。但糧食收儲不能等,農民收割後無烘乾設備,晾曬費時費力,導致農民將糧食賣給中間商。商人是追求利潤,因此中間商糧食價格相對國家直接收購仍然存在一定價差,也損害了農民利益。

目標價格補貼改進措施建議

(一)整合涉農資金、提高涉農補貼資金的精準度。一是將地力補貼、稻穀補貼、種糧一次性補貼進行整合,提高資金使用強度、減輕基層負擔。二是減少現金補貼增加物化投入,嘗試閒田政府播種、農民管護、收割模式。三是加強補貼的征對性,切實貫徹誰種田誰受益的思想。

(二)提高農業機械化程度,加大智能機械化研製和使用力度。由於中國低丘崗地較多,大型機械化作業能夠適應較多平原耕地,但不太適用小型地塊。在提高平原耕地大型機械化作業水平的同時,也要研發一些智能化小型農機設備,提高以家庭為單位的機械化種植水平。

(三)探索農民承包土地所有權與流轉土地整合的有機銜接。南方家庭承包土地一般在每個農村戶口3至5畝左右。所有權為家庭所有,均有相應邊界進行分割。部分流轉後如何破除邊界進行大規模作業也是需要解決的問題。做好所有權與經營權在政策層面的支持也相當有必要。

(四)加大土地整理投資強度,做到整理好的地塊在五十年內水系和交通不會損壞。現在由於投資強度低同一地塊多個部門反覆投資的問題還未有效控制,部分水系工程做得很好看,農民要水時沒有水,不要水時水漏得到處是的情況還是存在。

參考文獻

- ↑ 中國「漢字」從何而來?每個漢字,都是倉頡造出來的嗎?,搜狐,2022-10-01

- ↑ 造字的倉頡,為何叫「倉頡」?甲骨文揭開了顛覆性的一幕,搜狐,2022-09-12