机器人技术查看源代码讨论查看历史

机器人(Robot)是一种能够半自主或全自主工作的智能机器。机器人能够通过编程和自动控制来执行诸如作业或移动等任务。历史上最早的机器人见于隋炀帝命工匠按照柳抃形象所营造的木偶机器人,施有机关,有坐、起、拜、伏等能力。 机器人具有感知、决策、执行等基本特征,可以辅助甚至替代人类完成危险、繁重、复杂的工作,提高工作效率与质量,服务人类生活,扩大或延伸人的活动及能力范围。 2021年,美国1/3的手术是使用机器人系统进行的。 2023年,美国亚利桑那州立大学 (ASU)科学家 研制出了世界上第一个能像人类一样出汗、颤抖和呼吸的户外行走机器人模型。 [1]

|

历史

《隋书》 里曾记载了一个机器人的故事:“……帝犹恨不能夜召,于是命匠刻木偶人,施机关,能坐起拜伏,以像于抃。帝每在月下对酒,辄令宫人置之于座,与相酬酢,而为欢笑。”——杨广没登基的时候和文士柳抃就结成了好友,登基之后,关系更铁。只可惜大半夜把柳抃召进紫微城大内总不妥当,杨广只好“望梅止渴 ”,命人照柳抃的模样做了一个木偶,装上机关,木偶 能坐能站还会磕头。杨广兴致来了,就和这个木偶月下对饮欢笑。

定义

1920年,捷克作家卡雷尔·凯佩克 (Karel Capek)发表了科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》。在剧本中,凯佩克把捷克语“Robota”写成了“Robot”,“Robota”是奴隶的意思。该剧预告了机器人的发展对人类社会的悲剧性影响,引起了人们的广泛关注,被当成了“机器人”一词的起源。在该剧中,机器人按照其主人的命令默默地工作,没有感觉和感情,以呆板的方式从事繁重的劳动。后来,罗萨姆公司取得了成功,使机器人具有了感情,导致机器人的应用部门迅速增加。在工厂和家务劳动中,机器人成了必不可少的成员。机器人发觉人类十分自私和不公正,终于造反了,机器人的体能和智能都非常优异,因此消灭了人类。但是机器人不知道如何制造它们自己,认为它们自己很快就会灭绝,所以它们开始寻找人类的幸存者,但没有结果。最后,一对感知能力优于其他机器人的男女机器人相爱了。这时机器人进化为人类,世界又起死回生了。 凯佩克提出的是机器人的安全、感知和自我繁殖问题。科学技术的进步很可能引发人类不希望出现的问题。虽然科幻世界只是一种想象,但人类社会将可能面临这种现实。 为了防止机器人伤害人类,1950年科幻作家阿西莫夫(Asimov)在《我是机器人》一书中提出了“机器人三原则”: ①机器人必须不伤害人类,也不允许它见人类将受到伤害而袖手旁观; ②机器人必须服从人类的命令,除非人类的命令与第一条相违背; ③机器人必须保护自身不受伤害,除非这与上述两条相违背。 这三条原则,给机器人社会赋以新的伦理性,会为机器人研究人员、设计制造厂家和用户提供十分有意义的指导方针。 1967年日本召开的第一届机器人学术会议上,人们提出了两个有代表性的定义。一是森政弘与合田周平提出的:“机器人是一种具有移动性、个体性、智能性、通用性、半机械半人性、自动性、奴隶性等7个特征的柔性机器”。从这一定义出发,森政弘又提出了用自动性、智能性、个体性、半机械半人性、作业性、通用性、信息性、柔性、有限性、移动性等10个特性来表示机器人的形象;另一个是加藤一郎提出的,具有如下3个条件的机器可以称为机器人: ①具有脑、手、脚等三要素的个体; ②具有非接触传感器(用眼、耳接受远方信息)和接触传感器; ③具有平衡觉和固有觉的传感器。 该定义强调了机器人应当具有仿人的特点,即它靠手进行作业,靠脚实现移动,由脑来完成统一指挥的任务。非接触传感器和接触传感器相当于人的五官,使机器人能够识别外界环境,而平衡觉和固有觉则是机器人感知本身状态所不可缺少的传感器。 国际标准化对机器人的定义:机器人是一种能够通过编程和自动控制来执行诸如作业或移动等任务的机器。

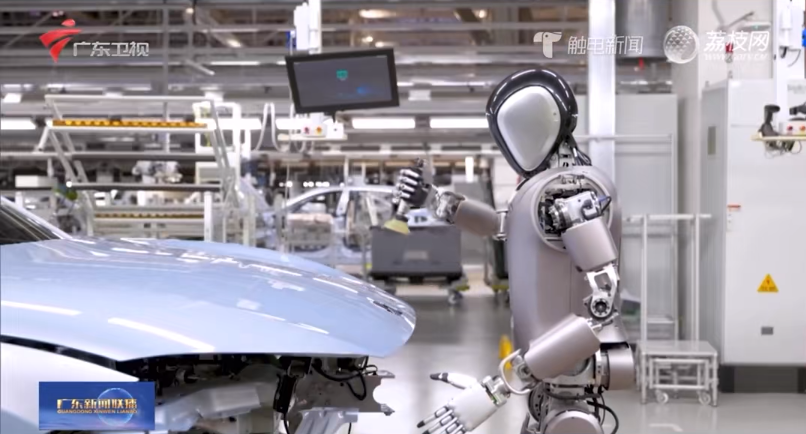

机器人产业

上海机器人产业规模已达60-70亿人民币,在全国名列第一。国际上机器人领域排名前四的ABB、FANUC、KUKA、安川等均在上海设有机构。ABB机器人事业总部已落户上海,机器人的年产量达6000台,KUKA上月在松江的新工厂已开工,预计到2015年产能可达5000台。上海将拓展机器人系统集成应用,使上海发展成为我国最大的机器人产业基地、机器人核心技术研发中心、高端制造中心、服务中心和应用中心。

研究进展

2021年,据《科技日报 》报道,美国的研究团队创造了一种有史以来首次可以自我繁殖的异形机器人(Xenobots 3.0),《美国国家科学院院刊》发表了这一研究结果。 2022年4月,中国科学院沈阳自动化研究所基于几何运动旋量重建出连续体机器人的空间三维形状,获得连续体机器人的曲率、挠率等信息。相关成果发表在IEEE Robotics and Automation Letters上。 2022年9月,美国康奈尔大学的研究人员在100到250微米大小的太阳能机器人上安装了比蚂蚁头还小的电子“大脑”,这样它们就可以在不受外部控制的情况下自主行走。该论文发表在9月21日的《科学·机器人》杂志 。2023年,美国亚利桑那州立大学(ASU)科学家研制出了世界上第一个能像人类一样出汗、颤抖和呼吸的户外行走机器人模型。这一测试机器人名为“ANDI” 。上海非夕机器人科技有限公司研发的“拂晓”机器人系全球首台自适应机器人。“拂晓”机器人像人手一样拥有底层“元”能力,柔性程度甚至超越人手,拓展了机器人能力边界。

产业技术问题

2022年6月27日,在第二十四届中国科协年会闭幕式上,中国科协发布10个对产业发展具有引领作用的产业技术问题,其中包括”如何通过标准化设计、自动化生产、机器人施工和装配式建造系统性解决建筑工业化和高能耗问题“。

参考文献

- ↑ 机器人的定义是什么?百度知道