坏孩子的秋天查看源代码讨论查看历史

|

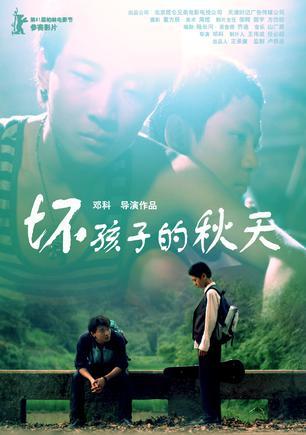

《坏孩子的秋天》是由北京昆仑兄弟电影电视有限公司、天津时迈广告传媒有限公司、北京博雅生纳科技有限公司出品的儿童剧情电影,由邓科执导,李子健、肖政等主演。该片于2010年上映[1]。

该片讲述了两个本来毫不牵连的小孩刘浩与小海,因为共同的孤独感走到一起寻找寄托和依靠的故事。[2]

基本信息

| 中文名 | 坏孩子的秋天 | 外文名 | Angle | 类 型 | 儿童、剧情 |

| 出品公司 | 北京昆仑兄弟电影电视有限公司 天津时迈广告传媒有限公司 北京博雅生纳科技有限公司 |

制片地区 | 中国大陆 | 导 演 | 邓科 |

| 拍摄地点 | 中国大陆 | 主 演 | 李子健、肖政 施大生、王静 |

编 剧 | 陆长河 |

| 拍摄日期 | 2010年6月10日 | 色 彩 | 彩色 | 片 长 | 86分钟 |

| 上映时间 | 2010年 | 对白语言 | 普通话 |

剧情简介

11岁的林深海(李子健饰)和16岁的刘浩(肖政饰),两个人来自完全不同层次的家庭,却因为同样的孤独,走到了一起。小提琴声是拉近他们心灵的桥梁,也是他们述说感情的方式。小海的家长林守业(施大生饰)开始关注儿子和“坏孩子”的交往,大惊失色,一再尝试隔断两人的联系,却被刘浩误以为林守业在追求自己的单身母亲刘露(王静饰)。出于童年的阴影,刘浩本能地排斥在妈妈身边的一切男人。当刘浩得知小海的父母并没有分手时,误会很深,兄弟俩开始出现隔阂。冲动之下,刘浩带小海去寻找他童年的爱情,寻找他离家的父亲,两个孩子带着仅有的梦想,一路走到云南,相依为命。其间,刘浩终于彻底被小海的真情感动,两个孩子的友情得到升华。

演职员表

|

演员表

| 肖政 饰 刘浩 | 邓科 饰 成年刘浩 | 李子健 饰 林深海 | 刘鹏 饰 成年林深海 |

| 施大生 饰 林守业 | 贾媛媛 饰 夏老师 | 王静 饰 刘露 | 孙越 饰 张立国 |

职员表

- 出品人 :王承廉、韩忠慧

- 监制: 卢鼎谕、李劼、李毅

- 导演: 邓科

角色介绍

|

林深海

演员 李子健

11岁,出生在传统家庭的“好孩子”,由于父亲营造的冷漠的家庭观让他从小就生活在一种压抑的氛围中,他渴望交流、欢乐和放纵。

刘浩

演员 肖政

16岁,一个生活在市井家庭中的“坏小孩”,他有与生俱来的野性,缺少母爱的他通过自己的“变坏”来寻求心理上的庇护。

林守业

演员 施大生

小海的父亲,偏执激进。由于三线家庭的特殊背景,他有一种强烈的望子成龙的心态,力图通过孩子的成功来弥补自己人生的遗憾。

|

刘露

演员 王静

刘浩的母亲。单身妈妈,她为了生存而活得苟延残喘,使刘浩从小缺乏一种家庭的教育和庇护。

夏老师

演员 贾媛媛

女教师,乡村姑娘。性格单纯,朴实无华。

获奖记录

| 获奖日期 | 奖项 | 获奖者 |

|---|---|---|

| 2011年 | 第20届金鸡百花电影节导演处女作(提名) | 邓科 [3] |

| 2011年 | 第六届华语青年影像论坛年度新锐导演奖 | 邓科[4] |

幕后制作

创作背景

该片是中央戏剧学院陆长河博士的自传体剧本,剧本真实形象地描述了中国内地部分地区特殊环境下的青少年的成长历程。

二十世纪九十年代位于中国西南部地区的“三线”军工企业,充斥着“改革开放”、“迁厂搬迁”、“军转民制”的气氛。在这样的大背景下,被认定是“坏孩子”的刘浩和“好孩子”小海,因为音乐成为可以相互倾诉的对象。导演邓科在初次接触到该剧本时就有创作冲动和责任感,制作该电影的初衷正是为了能够给青少年心理上的安慰。

拍摄取景

该片以璧山为主要拍摄场景,包括璧山文庙、青龙湖景区、璧山县正则中学等,其中故事主角小海的幼年学校生活主要在正则中学狮子教学点拍摄,幼年小海的音乐比赛场地选择正则中学体育馆为背景,小海的“家”选择了正则中学家属楼的一套住房。在正则中学拍摄期间,学校根据制片方的要求,选派部分师生参与电影拍摄。由于涉及学校的镜头较多,时间较长,学校还从安保、场地、物资等方面给予摄制组大力支持。

影片评价

该片以“坏孩子”和“好孩子”两人的视角回忆一段二十世纪八十年代的兄弟感情,片中充斥着大量熟悉的元素“古惑仔”“拳皇街霸”“小虎队”等,主题是感人的兄弟情。[5]

该片时尚轻松的镜头语言、流畅动感的剪辑节奏,再加上导演真实的80后(1980年后出生的人)成长记忆以及文艺青年个性,使得这部该片有着浓厚的80后文艺气质。(央视网评)

该片中刘浩与小海的情感缺失与感情建立,其实正是青少年所缺失和寻找的。城市生活节奏的加快、独生子女的孤单、网络的侵蚀、越来越多的小孩都活在自己的世界中,他们渴望有人能够敲开他们的心门,故事中有温暖也有反思。(搜狐网评)

视频

参考文献

- ↑ 坏孩子的秋天 (2010)时光网

- ↑ 第六届青年影像论坛观摩周:《坏孩子的秋天》 搜狐网

- ↑ 坏孩子的秋天 Angle (2010) 1905电影网

- ↑ 第六届青年影像论坛将开 年度新锐影人名单出炉 搜狐娱乐

- ↑ 《坏孩子的秋天》柏林展映 邓科处女作获赞凤凰网