中国公民社会查看源代码讨论查看历史

| 中国公民社会 |

|

|

中文名称: 公民社会 别名: 市民社会 主要成就: 非政府组织(NGO)、 代表作品: 社区组织 |

中国公民社会又被称为市民社会和民间社会,公民社会的组成要素是各种非政府和非企业的公民组织,包括公民的维权组织、各种行业协会、民间的公益组织、社区组织、利益团体、同人团体、互助组织、兴趣组织和公民的某种自发组合。中国改革开放三十年,相对于政经等方面,中国公民社会领域的变革在相当长的一段时间里并不太为人关注。它的变革似乎更多是在悄然进行的,进入新世纪以后,中国公民社会迅速发展(尤其是汶川地震和北京奥运),上百万志愿者们的身影才提醒人们,中国公民社会的星星之火业已形成燎原之势 。

在中国,由于翻译的原因,公民社会这一术语被广泛地错误理解。因为英语中的Society不仅有社会之意,还有团体的意思。在Civil Society这个词组中,Society更多地指的是团体而非社会。因此,翻译为公民组织或公民团体会更为便于理解。

中国改革开放以来,中国社会领域正经历一场广泛而深刻的历史性变革,从身份社会向契约社会、从单位社会向个体社会的历史性转型。这一转型表明一个相对独立的公民社会正在中国崛起。[1]

历程

1、中国从身份社会向契约社会转型。身份是指生而有之的、可以成为获得地位和财富的依据,身份社会中身份是对个人拥有地位和财富合法性的确认。所有传统或农耕社会都可以称之为身份社会。身份社会不仅将个人束缚在狭隘的社会关系中,而且形成了等级森严、缺乏社会流动的社会生活封闭格局。身份社会的典型政治特性是人治。改革开放前的中国社会在某种程度上仍是一个身份社会。城乡分割的户籍制度、单一的编制制度将人口严格固定在某个社会位置上,这种凝固的地位安排严重窒息了个体的积极性、主动性和创造性,制约了社会发展的生机和活力。

2、中国从单位社会向个体社会转型。中国改革开放之前,中国建立了高度整合的总体性社会。社会结构的细胞是单位,相对于以自由的个人为细胞的个体社会来说,就是单位社会。个人都属于单位,并且专属于特定的单位--在城市是党政机关和企事业机构,在农村是社队。功能齐全的单位就是一个小社会,成员的生老病死、吃喝拉撒都由单位包办。单位外面是另外的单位,在全部单位的外面,几乎没有政府监控不了的死角,以多样性和灵活性为特征的社会的空间被限制。

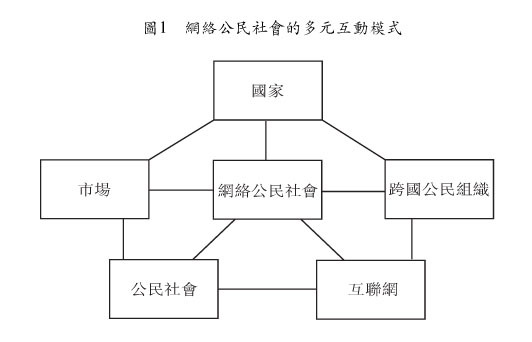

3、进入新世纪,中国公民社会呈现出多元发展的大趋势。不但政府有关部门认可了有关NGO的作用,国家关于和谐社会的战略事实上也支持了公民社会组织的发展。公民意识的普遍觉醒使得民众参与公民社会组织及其集体行动的热情逐渐积累,这种积累在2008年汶川地震的紧急救灾中得到充分展现。公民社会组织也吸引了越来越多的企业家、专业人士、官员等主流阶层加入。非公募基金会的兴起、NGO之间的合作、社会企业的倡导以及志愿者的主流化都标志着公民社会已经成为一股潮流,逐渐形成政府、市场与公民社会三元合作和制衡的局面。

组成部分

中国公民社会当作是国家或政府系及市场或企业系统之外的所有民间组织或民间关系的总和,它是官方政治领域和市场经济领域之外的民间公共领域。公民社会的组成要素是各种非政府和非企业的公民组织,包括公民的维权组织、各种行业协会、民间的公益组织、社区组织、利益团体、同人团体、互助组织、兴趣组织和公民的某种自发组合等等。它既不属于政府部门(第一部门),又不属于市场系统(第二部门),是介于政府与企业之间的第三部门。

存在问题

中国公民社会赖以生存和发展的社会经济、政治和文化环境处于转型之中,因而中国公民社会作为一个新生事物具有过渡性、多变性和不成熟性,仍然面临着许多困难和问题。中国公民社会建设中存在的主要问题是认识和制度两方面。

1、认识偏差,中国公民社会对政府来说是一把双刃剑,处理得好更加有助于社会主义现代化建设,处理的不好势必产生很多不稳定因素。作为公民社会的载体--民间组织的发展壮大,势必会削弱政府对社会的领导能力和管理能力,是中国公民社会在发展过程中存在的问题。

2、惯性思维。长期以来,中国社会受计划经济的影响,民间组织大都是政府部门的附属单位,因此中国的民间组织官方和半官方的居多。官办的民间组织与政府几乎融为了一体,负责人拥有相应的行政级别并享有同等待遇,办事方式与政府几乎无异,实际上影响了民间组织功能的充分发挥。

3、漠视心理。中国社会观念的长期影响,民间组织这一公民社会的重要载体得不到重视。事实上,民间组织走出道德高端或社会角落,回归常态,对社会转型是十分重要。

4、制度缺陷。制度环境缺陷构成公民社会发展的瓶颈已经获得共识。主要是在公民社会的组织载体--民间组织的管理方面,"制度匮乏"与"制度剩余"同时并存。缺乏民间组织管理的一般性法律,缺乏针对行业协会、专业性社团、学术性社团和联合性社团以及志愿者工作的分门别类的管理法规。制度匮乏从而造成对民间组织的监管缺失和支持不足。各种规章制度缺乏统一性、系统性,导致了民间组织管理的"制度剩余"。

参考来源

- ↑ 中华人民共和国社会保险法法律图书馆