《夏小正》查看源代码讨论查看历史

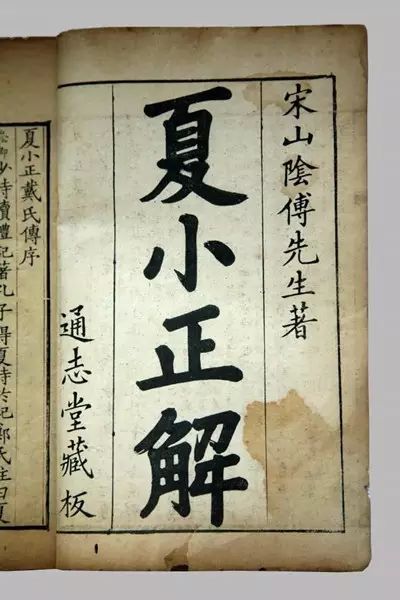

《夏小正》是中国现存最早的一部记录农事的历书,收录于西汉戴德汇编《大戴礼记》第47篇。在《隋书·经籍志》首次出现《夏小正》单行本。 本历书可窥见先秦中原农业发展水平,保存了古代中国的天文历法知识。《夏小正》撰者无考。一般认为成书时间为战国时期、两汉之间。 宋朝傅嵩卿著《夏小正传》集成了当时两个版本《夏小正》文稿。 《史记‧夏本纪》载:“太史公曰:孔子正夏时,学者多传《夏小正》云”。有人据此认为是孔子及其门生收录整理出源于中国夏朝的农事历法知识。 [1]

|

著作简介

《夏小正》由“经”和“传”两部分组成,全文共四百多字。它的内容是按一年十二个月,分别记载每月的物候、气象、星象和有关重大政事,特别是生产方面的大事。书中反映当时的农业生产的内容包括谷物、纤维植物、染料、园艺作物的种植,蚕桑,畜牧和采集、渔猎;蚕桑和养马颇受重视;马的阉割,染料的蓝和园艺作物的芸、桃、杏等的栽培,均为首次见于记载。《夏小正》文句简奥不下于甲骨文,大多数是二字、三字或四字为一完整句子。其指时标志,以动植物变化为主,用以指时的标准星象都是一些比较容易看到的亮星,如辰参、织女等。 《夏小正》缺少十一月、十二月和二月的星象记载。还没有出现四季和节气的概念。《夏小正》记载的生产事项,包括农耕、渔猎、采集、蚕桑、畜牧等,但无一句提到“百工之事”,这是当时中原地区社会分工还不发达的反映,这些也反映出《夏小正》历法的完善程度。《夏小正》由“经”和“传”两部分组成。现在流传下来的《夏小正》,内容已有部分残缺和错乱,而且《夏小正》的正文与后来注释的传文混杂在一起,难以分辨,所以也有称为《夏小正传》的。 相传夏禹曾“颁夏时于邦国”。《礼记·礼运》载:“孔子曰:我欲观夏道,是故至杞,而不足征也;吾得夏时焉。”郑玄笺:“得夏四时之书也,其书存者有《小正》。”《史记·夏本纪》也说:“太史公曰:孔子正夏时,学者多传《夏小正》云。”其成稿年代争论很大,或为托古作品。古代的伪托,这类作者只求作品传世,既不求名也不求利。而且虽然是伪托之作,往往不乏学术价值,有些甚至是极其重要的文献。

旧今书本

刘尧汉和陈久金把《夏小正》和彝族的太阳历作对比研究,指出《夏小正》原是把一年分为十个月的太阳历,今本《夏小正》把一年分为十二个月是后人添加的。其主要论据如下: 1、《夏小正》有星象记载的月份只有1—10月,11月和12月没有星象记载。从这些记载中可以看出,各月太阳所行经的经度大致相等,大致平均每月日行35度多;表明它是把一年分为十个月的。如果一年分为十二月,每月日行应为30度。(太阳一年在黄道上运行一周,行经360度) 2、从参星出现的情况看,从“正月初昏参中”日在危到三月“参则伏”日在胃,再到五月“参则见”日在井,每月日行都是35度。从五月“参则见”日在井到下年正月“初昏参中”日在危,相隔210余度,若以一年十个月计,相隔六个月,每月日行也是35度余;若以一年十二月计,则相隔八个月,每月日行26度,显然不合理。 3、从北斗斗柄指向看,《夏小正》正月“县在下”,六月“正在上”;从下指到上指为五个月。由于一年四季斗建辰移是均匀的,斗柄由上指回到下指也应是五个月。这也说明《夏小正》是十月历。 4、《夏小正》五月物候与农历六月物候一致,以后渐渐出现差距,七月中出现了农历八、九月才有的物候,如“秀雚苇”、“寒蝉鸣”;九月“王始裘”,相当于农历的十月底十一月初,所以十月已进入全年最寒冷的季节了。 5、《夏小正》五月“时有养日(白昼最长,即夏至)”,十月“时有养夜(黑夜最长,即冬至)”;从夏至到冬至只有五个月。那么,从冬至到夏至也应该是五个月。合起来,一年正好是十个月。 他们还认为,《管子·幼官图》中的五方星、十图、三十节气,也是一年十个月的太阳历。对于这个问题,学术界仍有不同的意见,讨论仍然在继续。刘陈二氏的立论不但是新颖的,而且是有根据的,因而是值得重视的。中国历史上的太阳历还有东汉末年出现的道教的“二十四气历”,后来演变为“二十八宿旁通历”,宋代沈括“十二气历”的方案就是在它们的启发下提出的。

天文历法

农业生产与季节、天象有着极为密切的关系,我国古代的天文历法知识,就是在农业生产的实践中不断积累起来、又直接为农业生产服务的。《夏小正》中历法最初只有十个月,在后来的历法变更中逐渐演变为今的十二个月版本。这一观点在经历了许多争议之后已逐渐为学术界所接受。从《夏小正》文字本身来看,许多星象和物候用十月太阳历来解释显得更合理。据说《夏小正》与彝族民间遗存的“十月太阳历”有关。“彝族十月太阳历”一年为十个月,每月三十六天。一年分五个季节,一个季节七十二天,一年多余的五至六天(闰年),集中放置在年底,不属于任何一个月。 夏代的历法是我国最早的历法,当时已经依据北斗星斗柄所指的方位来确定月份。目前还无法断言“夏朝”确实存在。保存在《大戴礼记》中的《夏小正》,就是现存的有关“夏历”的重要文献,是我国最早的天文历法著作。而这一伟大贡献是在洛阳完成的。 《夏小正》按夏代十二个月的顺序,分别记述每个月的星象、气象、物象以及所应从事的农事和政事。其星象包括“昏中星”(黄昏时南方天空所见的恒星)、“旦中星”(黎明时南方天空所见的恒星)、晨见夕伏的恒星、北斗的斗柄指向、河汉(银河)的位置以及太阳在星空中所处的位置等等。 综观《夏小正》所记星象,不仅北斗柄指向受到重视,还记有天空明亮的织女、南门以及最显眼的天河“汉案户”,二十八星宿还没有形成概念,只出现了参、辰、昴这几颗亮星。可见《夏小正》时代之古。日本学者能田忠亮将《夏小正》星象分类作分析、计算和比较,得出结果是极大部分天象属于公元前2000年左右;国内学者潘鼐先生认为,有关夏代的文献与考古,经碳14测定,夏文化年代即在公元前2070年至公元前1600年,正同《夏小正》星象的大部分记事从天文学测算所得的年代相吻合。在二十八星宿尚未完备之前,先民观星象并不全是取南天昏中星等为依据,而是以明亮大星的中、流、伏、内移动态势为准的。明确了星宿的中、流、伏、内,《诗经》“七月流火”之“流火”,就不是泠泠的“西流”,而是具体指火宿西移三十度的态势。 由于长期流传的缘故,这一著作本身可能有残缺和其它的错误,也可能混杂有后人或其它的附会成分,但在一定程度上反映了夏代农业生产的发展水平,保存了我国古老的比较珍贵的天文历法知识,这是毋庸置疑的。 司马迁在《史记·夏本纪》中说:“孔子正夏时,学者多传《夏小正》。”《夏小正》按十二月的时序详细记载上古先民所观察体验到的天象、气象、物象,形象地反映出上古先民对时令气候的朴素认识,实是华夏民族数千年天文学史的初始阶段——观象授时的结集,是我国现存的一部最古老的天文历法著作。《夏小正》中所用的月份是“夏历”的月份,对每个月的物候、气象、天文及相关农事活动都有记载。