金丹詩四十八首31-35檢視原始碼討論檢視歷史

| 金丹詩四十八首31-35 |

|

|

作品名稱:金丹詩四十八首31-35 創作年代:宋朝 文學體裁:詩 詞 作者:張繼先 |

金丹詩四十八首31-35是北宋末著名道士張繼先的作品之一。

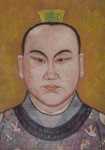

張繼先(1092-1127),字嘉聞,又字道正,號翛然子,「翛然子」。 北宋末著名道士,正一天師道第三十代天師。元符三年(1100年)嗣教,宋徽宗賜號「虛靖先生」。靖康二年(1127年)羽化,年僅三十六歲,葬安徽天慶觀。元武宗追封其為「虛靖玄通弘悟真君」。張繼先終生未娶,無子,有《虛靖語錄》七卷。張繼先的思想影響了心學大師陸九淵。 北宋末雷法大興,天師派張繼先天師、林靈素真人、王文卿真人、及南宗陳楠真人均為雷法有名的代表人物。[1]

正文

其三十一

少年何速成詩書,爭似求真保玉壺。 更不勞神遊赤水,只知存性養玄珠。 鼎中日月何人有,爐內丹砂世所無。 人笑此中多寂寞,此中寂寞與人殊。

其三十二

既悟今生與後生,何須苦苦強談禪。 華池水號升天藥,金鼎蓮為出世筌。 下乎始知深妙妙,功成方見理玄玄。 自從一得明師指,始信雲車出俗廛。

其三十三

三清門戶出無猜,自是凡夫不肯來。 月魄日魂為道路,虎泉蛇火作梯媒。 三田勤固元精種,一鼎堅牢後卻開。 無質自然生有質,真胎能解結靈胎。

其三十四

絳橋行氣總為非,自是凡夫著相迷。 北海鼎爐分造化,南溟宮殿合天倪。 虛無只就還丹力,恍惚身身成妙道齊。 若向浮生能見得,浮生只可比醯雞。

其三十五

塵寰道友萬千人,幾個虛名幾個真。 不悟汞鉛為至寶,卻將爐灶學燒銀。 內中採藥方端的,外里求丹謾苦辛。 何況迷途有迷者,不為自誤誤他人。[2]

簡介

虛靖先生張繼先是北宋中晚期著名道士,第三十代天師,字嘉聞、道正,號翛然子,道教尊為「虛靖沖弘悟道真君」、「玄風演化天尊」等,是正一道派的重要宗師。

張天師自幼聰敏過人,尤其善於題詩答對,當時有「神童」之譽。據《龍虎山志》載:「(天師)元佑七年生於蒙谷庵,五歲尚不能言,據傳一日聞雞鳴,忽笑,賦詩曰:靈鸚有五德,冠距不離身。五更張大口,喚醒夢中人。翌日,宴坐碧蓮花上,人皆稱異,(以)為真仙。」[3]

張繼先為人沉默寡言。元符三年(1100年)嗣教,年就九歲。徽宗崇寧以後,四次被召至東京,建醮內廷,賜號「虛靖先生」,視秩中散大夫,並賜昆玉所刻「陽平治都功印」等。張繼先天師亦為正一天師清微派大宗師。

張繼先得宋徽宗恩寵,卻志在沖淡,喜在山中曠逸自怡,清靜修道,屢乞還山。作庵於上清宮後,為心齋坐忘之所,徽宗親書「靜通庵」賜之,有亭名「翛然」,並建靈寶、雲錦、真懿三觀,改祖師祠為演法觀。據稱他曾預知國難,托弟子王道堅轉告徽宗當「修德弭災」。其弟子吳真陽,王道堅等有名於世。

張繼先會通祥宗,除繼承其家傳符籙道法之外,亦兼修內外丹。他認為人之所以輪迴於三界,出入於生死,乃是由於「一念萌動於內,六識流轉於外」,故須「齋戒以神明其德」,應「慎言語,節飲食,除垢止念,靜心守一,虛無恬淡,寂寞無為,收視返聽,和光同塵」,使「一直澄湛,萬禍消滅」,認為「道不遠,在身中」,「神馭氣,氣留形,不須雜術自長生」,勸來拜受天師秘籙者脫去世網,反求諸己,「俱登道岸」。 有著作《大道歌》(即《明真破妄章訟》)、《心說》等傳世,後代天師明張宇初輯有《虛靜真君語錄》七卷,多敘述張繼先的理論與方法,其中的《心說》謂心與神,道異名而同義,守一虛無,即離塵絕世。一念萌動,即墮輪迴之苦。其論說、書信、詩歌,明張宇初編次為《三十代天師虛靖真君語錄》行世,收入《正統道藏》。另外,《正統道藏》又收有署題「虛靖張真君著」的《明真破妄章頌》。

參考資料

- ↑ 張繼先簡介國學薈網

- ↑ 「張繼先」詩詞全集 金丹詩四十八首31-35 詩詞名句網

- ↑ 宋代新道教的改革者,《虛靖天師寶誥》注釋天津藥王廟微信公眾號