賈湖骨笛的朝代檢視原始碼討論檢視歷史

| 賈湖骨笛 |

|

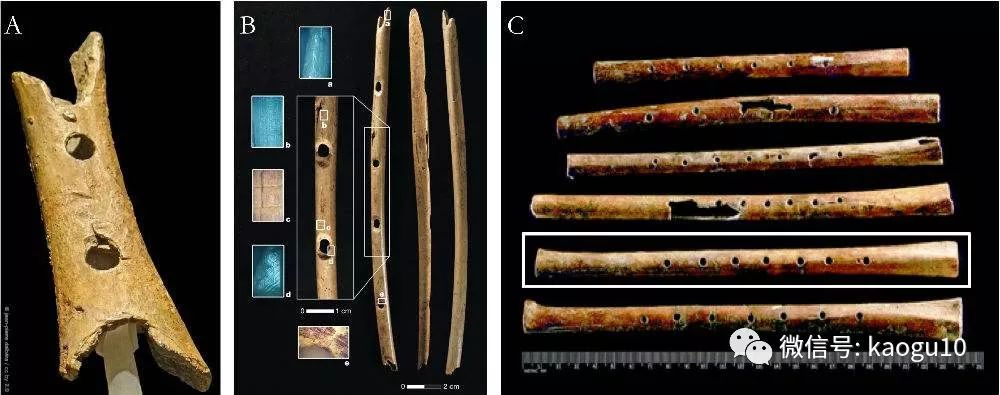

賈湖骨笛的朝代賈湖出土的26支骨笛,分散在不同的墓葬,其年代先後相差很大。根據地層關係和碳十四測年,賈湖文化遺存可以分為三個大的發展階段,18支骨笛可以分為三種類型,與賈湖文化的分期基本一致。如果將三個時期的骨笛以音階的形式排列,可以清楚地看到賈湖骨笛在三個時期的音階變化。那麼賈湖骨笛來自於那個朝代呢?[1]

賈湖骨笛出土於中國河南省 舞陽縣賈湖遺址,距今7800~9000年,是中國最早的樂器實物。賈湖遺址出土的骨笛,時代最早的可推測到公元前7000年,也就是說9000年前我們的祖先就學會了如何利用丹頂鶴尺骨製作能夠吹奏音樂的笛子。賈湖骨笛是迄今為止中國發現年代最早且尚能吹奏的樂器,同時也是世界上最早的可吹奏的樂器。

賈湖遺址中出土的中期骨笛,在公元前6600年-6200年期間,這個時期出土的骨笛都是管開七孔,它們不但能吹奏出完備的五聲音階,而且已經能夠吹奏出六聲音階和七聲音階,這個時期的骨笛與初期比較,已進入成熟期,並發展到骨笛製作的精品時代,其中最具代表性的是82號墓出土的20號、21號2支骨笛,標誌着賈湖音樂文化的高峰。

賈湖晚期的骨笛,大約在公元前6200年-5800年之間的四百年時間,這一時期的骨笛除了一部分保持了中期的七孔骨笛的形制之外,還出現了八孔骨笛,不僅能吹奏出七聲音階,而且還出現了變化音,反映了賈湖先民精神生活的多姿多彩。

賈湖骨笛,距今約8000年,不僅遠遠早於美索不達米亞的烏爾古墓出土的笛子,也比古埃及第一王朝時期陶製器皿狀笛子和在化妝版上刻畫的類似後世阿拉伯竹笛的笛子形象早。比古埃及出現的笛子要早2000年,被稱為我國笛子的鼻祖。從約九千年前的河南賈湖遺址中出土的一批精緻骨笛,最近被專家認定為世界上最早的吹奏樂器。分屬於賈湖早中晚三期的二十多支五孔、六孔、七孔和八孔骨笛,經專家研究已具備了四聲、五聲、六聲和七聲音階,把中國七聲音階的歷史提前到八千年前。

動物骨骼是遠古先民製作生活器物的重要材料之一。進入文字記載的歷史,隨着人類物質文化的顯著進展,骨製品已大為減少。「笛」字初寫作「篴」,但部首均從竹,說明二字產生的年代,笛子早已採用竹類來進行製作了。甚至當時的人們根本不知道自己的祖先曾經製造過骨笛。然而骨笛並沒有因此而完全絕跡。

自周代雅樂中用竹笛配器以來,古人制笛就常用竹,但偶爾也採用其他材料如銅、鐵、銀、瓷、玉等,骨亦其中之一,只是似更為罕見。筆者稽諸文獻,有這樣二例。一是晉代的猿骨笛。唐《酉陽雜俎》載:「昔晉時有人以猿骨為笛,吹之,其聲清圓,絕勝竹笛。」一是明代的鶴骨笛。明《玉芝堂談薈》卷八有馮海粟《鶴骨笛》詩一首,詩云:

胎仙脫骨字飛瓊,換羽移宮學鳳鳴。

噴月未醒千載夢,徹雲猶帶九皋聲。

管含芝露吹香遠,調引松風入髓清。

莫向嶺頭吹暮雪,籠中媒鳥正關情。

鶴有胎仙、九皋等異稱。起句中的「飛瓊」是主人為這支笛子起的雅號(在古代,這類雅號有的是鐫刻在樂器上面的)。

詩人盛讚了這支笛子,說它聲調悠揚清越,好似鳳鳴鶴唳。聯繫到晉猿骨笛有「絕勝竹笛」的評語及賈湖出土的鷹骨笛曾試吹民歌《小白菜》聽眾為之動容的報道,看來用中空的動物肢骨製作的骨笛與傳統的竹笛一類相較,音色風味是自有其獨到之處的。

遙想8000—9000年前,河南舞陽賈湖湖畔,林疏草茂。賈湖湖水靜靜拍岸,岸邊一群身軀高大健壯的先民正細心地鑽刻着丹頂鶴的尺骨,長20多厘米的尺骨上,他們用骨制或石制的尺、鑽、鋸在丹頂鶴骨管中部打出均勻的七孔,音孔呈直徑約0.35厘米的外小內大的圓形,孔壁向內傾斜。之後放在唇邊,豎吹,其聲較弱。與嘴唇成45度斜吹,明亮的聲音傳出,這種從未聽過的聲音讓先民驚呆了。

當賈湖的先民反覆吹響這根骨制的管子時,那美妙的聲音會反覆出現。在那「萬物有靈」的時代,只有部落里最聰明的人會製造、使用它,只有有地位有尊嚴的人才配擁有它。[2]