盤古大帝檢視原始碼討論檢視歷史

| 盤古大帝 |

|

盤古,又稱盤古氏,是中國古代神話傳說中的創世神,由形如雞卵的混沌之中孕育而生,沉睡而醒後將清濁二氣上下撐開,形成了天地,最終因疲憊而倒,聲與氣以及身體各部分化為世間萬物。盤古神話先以民間傳說流傳至東漢時代,直到三國時期才出現文字記載,最初見於唐代《藝文類聚》所引三國吳人徐整創作的《三五歷記》 ,信仰主要流行於桐柏、泌陽一帶。

據《述異記》記載,整個世界都是盤古的化身,四岳是其頭部,日月是其雙目,江海是其油脂,草木是其毛髮等等。《廣博物志》《開闢演義》《乩仙天地判說》等作品的記載中,盤古體型巨大,一開始的真身有"龍首蛇身"或"人面蛇身"兩種形態。

基本信息

中文名稱; 盤古

別名; 盤古氏

性別; 男

神話體系; 中國神話

相關典故; 開天闢地、身化萬物

形象特徵; 龍首蛇身或人面蛇身 歷史淵源

史前時代

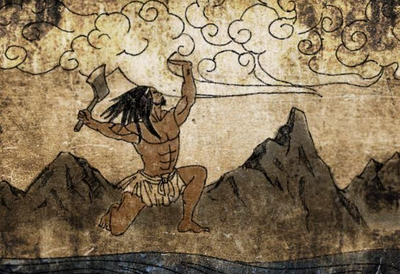

史前社會,已有盤古神話的存在,即上古畫史:雲南滄源岩畫。據專家考證,這幅岩畫為二萬年前原始人的作品,岩畫的內容是:一人頭上發出太陽之光芒,左手握一石斧,右手拿一木把,兩腿直立傲視一切。這種形象與盤古立於天地之間,用斧頭劈開混沌開天闢地的傳說正相契合。至於人首所呈現的太陽之狀,則是反映了原始先民對太陽神的崇拜。據此,盤古神話信仰在二萬年前就已誕生。

東漢時代; 盤古神話流傳時間下限至東漢時代,敘事始見於《三五曆紀》《五運歷年記》《述異記》等。依呂思勉、饒宗頤等學者的考述,盤古開天地的創世神話產生於佛教東傳之後,不應早於東漢末年。在此之前,盤古之神不見於中國的古籍和古畫。然而在此之後,卻"傳之甚廣",不僅見於《藝文類聚》《太平御覽》《繹史》《通鑑續編》《唐開元占經》《古今律歷考》等類書、史書和天文學著作,而且也被漢魏以後的神仙道教所吸收。

三國時代; 盤古的文字記載最早出現於三國文人徐整的《三五歷記》記載:"天地混沌如雞子,盤古生其中。萬八千歲,天地開闢,陽清為天,陰濁為地。盤古在其中,一日九變,神於天,聖於地。天日高一丈,地日厚一丈,盤古日長一丈。如此萬八千歲,天數極高,地數極深,盤古極長。後乃有三皇。數起於一,立於三,成於五,盛於七,處於九,故天去地九萬里。"《五運歷年記》記載盤古化生萬物:"元氣濛鴻,萌芽茲始,遂分天地,肇立乾坤,啟陰感陽,分布元氣,乃孕中和,是為人也。首生盤古,垂死化身,氣成風雲,聲為雷霆,左眼為日,右眼為月,四肢五體為四極五嶽,血液為江河,筋脈為地理,肌肉為田土,發髭為星辰,皮毛為草木,齒骨為金石,精髓為珠玉,汗流為雨澤,身之諸蟲因風所感,化為黎甿。"

東吳韋昭《洞紀》記載:"世俗相傳為盤古一日七十化,覆為天,偃為地,八萬歲乃死。"(唐釋澄觀《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷四二引)

東晉時代; 葛洪的《枕中書》記載:"昔二儀未分,瞑涬鴻蒙,未有成形,天地日月未具,狀如雞子,混沌玄黃,已有盤古真人,天地之精,自號元始天王,游乎其中。……復經四劫,二儀始分,相去三萬六千里。……復經二劫,忽生太元玉女……號曰太元聖母。元始君下游見之,乃與通氣結精,招還上宮。……元始君經一劫,乃一施太元母,生天皇十三頭……後生地皇,地皇十一頭,地皇生人皇九頭,各治三萬六千歲。"

南朝時代; 南齊祖沖之《述異記》記載:"盤古氏,天地萬物之祖也。然則生物始於盤古。昔盤古氏之死也,頭為四岳,目為日月,脂膏為江海,毛髮為草木。秦漢間俗說,盤古氏頭為東嶽,腹為中嶽,左臂為南嶽,右臂為北嶽,足為西嶽。先儒說,泣為江河,氣為風聲為雷,目瞳為電。古說,喜為晴,怒為陰。吳楚間說,盤古氏夫妻,陰陽之始也。今南海有盤古氏墓,亘三百餘里。俗雲後人追葬盤古之魂也。"

中唐時代; 《灌畦暇語》記載:"舊說盤古氏之死也,頭為五嶽,目為日月,脂膏為江海,毛髮為草木。又雲:頭為東嶽,腹為中嶽,左臂為南嶽,右臂為北嶽,足為西嶽。又雲:泣為江河,氣為風,聲為雷,目瞳為電。又雲:喜則為晴,怒則為陰。老圃曰:"信斯言也,則是盤古氏未死以前,未有海岳、江河、草木於下也;未有日月、風雲、雷電於上也;未有晦明、陰晴於中也。然則盤古氏何所運其想而生?何所植其足而立?何所注其耳目而為視聽?何所取其甲子而為春秋?為說如此,是謂汪洋大海,而不近事之情。無已,則假為之詞,猶之可也。其意若曰:盤古氏天地萬物之祖始也。覆燾祏袒廣大,雖不可以為量,要其大形,實無以異於一人之身。岳海之遼絕,亦尻背之間耳。故曰:無已,則假為之辭,猶之可也。"

北宋時代; 黃休復《益州名畫錄》無畫有名條記載:"《益州學館記》雲:獻帝興平元年,陳留高朕為益州太守,更葺成都玉堂石室,東別創一石室,自為周公禮殿,其壁上圖畫盤古、李老等神及歷代帝王之像。"(碑文殘缺,補自《益州名畫錄》)

張澡《元氣論》記載:"洎乎元氣濛鴻,萌芽茲始,遂分天地,肇立乾坤,啟陰感陽,分布元氣,乃孕中和,是為人矣。首生盤古,垂死化身,氣成風雲,聲為雷霆,左眼為日,右眼為月,四肢五體為四極五嶽,血液為江河,筋脈為地里,肌肉為田土,發髭為星辰,皮毛為草木,齒骨為金石,精髓為珠玉,汗流為雨澤。身之諸蟲,因風所感,化為黎甿;以其首黑,謂之黔首,亦曰黔黎。其下品者,名為蒼頭。今人自名稱黑頭蟲也,或為裸蟲,蓋盤古之後,三皇之前,皆裸形焉。"

《雲笈七籤·卷三》:神人氏出生,其狀神異,若盤古真人,亦號盤古。即是無劫蒼生、萬物,之所承也。

南宋時代; 《路史·前紀一》羅苹注:"昔二氣未分,螟涬鴻蒙,未有成形,天地日月末具,狀如雞子,混沌玄黃,已有盤古真人,天地之精,自號元始天王,游乎其中。復經四劫,天形如巨蓋,上無所系,下無所依,天地之外,遼矚無端,玄玄太空,無響無聲,元氣浩浩,如水之形,下無山嶽,上無列星,積氣堅剛大柔服維天地浮其中,展轉無方。若無此氣,天地不生。天者,如龍旋迴雲中,復經四劫,二儀始分,相去三萬六千里,崖石出血成水,水生元蟲,元蟲生濱牽,生剛須,剛鬚生龍。元始天王在天中心之上,名曰玉京山,山中宮殿並金玉飾之,常仰吸天氣,俯飲地泉,復經二劫,忽生太元玉女,在石澗積血之中,出而能言,人形具足,天姿絕妙,當游厚地之問,仰吸天氣,號曰太元聖母,元始君下游見之,乃與通氣結精,招還上宮。當此之時,二氣絪縕,覆載氣息,陰陽調和,無熱無寒,天得一以清,地得一以寧,並不復呼吸,宣氣合會相成自然飽滿。大道之興,莫過於此,結積堅固,是以不朽。金玉珠者,天地之精也。服之能與天地相畢。"

明朝時代; 馬歡《瀛涯勝覽》記載:"王居之側,有一大山,侵雲高聳。山頂,有人腳跡一個。入石,深二尺,長八尺余。雲:人祖阿聃聖人,即盤古之足跡也。"

週遊《開闢演義》記載:卻說爾時西方世尊釋迦牟尼佛放大光明,照見天下萬國,四大部洲洪蒙久閉而不得升降,天昏地暗,神慘鬼愁,猶人居諸水火之中,奔溺之狀,深為可憐......昆多崩姿那受佛命畢,只得頂禮辭別世尊並諸大菩薩,駕一朵祥雲,離了西方佛境,直來至南贍部洲大洪荒處,大吼一聲,投下地中,化成一物,團圓如一蟠桃樣,內有核如孩形,於天地中滾來滾去;約有七七四十九轉,漸漸長成一人,身長三丈六尺,頭角猙獰,神眉怒目,獠牙巨口,遍體皆毛;將身一伸,天即漸高,地便墜下,而天地更有相連者,左手執鑿,右手持斧,或用斧劈,或以鑿開,自是神力。久而天地乃分,二氣升降,清者上為天,濁者下為地。自此而混茫開矣,即有太極生兩儀,兩儀生四象,四象變化,而庶類繁矣,相傳首出御世。從此,昆多崩娑那立一石碑,長三丈,闊九尺,自鐫二十字於其上曰:'吾乃盤古氏,開天闢地基。亥子重交媾,依舊似今時。'

清朝時代; 《康熙詞典》記載:"首出御世,曰盤古氏。任昉《述異記》:盤古氏夫婦,陰陽之始也,天地萬物之祖業。今,南海中盤古國人,皆以盤古為姓。"

《古今圖書集成·歲功典》卷八十三引《補衍開闢》:代(世)所謂盤古氏者,神靈,一日變,蓋元混之初,陶融造化之主也。

清人蘇時學《爻山筆話》、李慈銘《越縵堂日記》乙集、民國夏曾佑《中國古代史》、聞一多《伏羲考》。

此外,認為盤古神話乃通過漢末魏晉間佛經漢譯而得傳布者,見呂思勉《盤古考》等 。

《中國哲學史》教材引用了這兩段史料。對於盤古傳說反映了中國遠古傳說的真實情況,教材論證說:"盤古創世的神話傳說雖不見於先秦文獻,但正如呂思勉所說:'今世俗無不知有盤古氏','蓋其說甚舊,故傳之甚廣'。由此推斷,由於遠古時期沒有文字,因此,這一神話傳說,形諸文字雖晚,但其內容的發生應在很早的遠古時期,是千百年來中華先民口耳相傳的結果。" 最早傳播盤古文化的地方應該是傳說中盤古開天闢地的所在--盤古山。從流傳時間上看當早於秦漢,從流傳的地域空間上看,是在"吳楚間" 。

馬卉欣、韓芳主編的《萬代盤古論》所附的《盤古神話選》中幾乎都是講的"盤古兄妹"或"盤古爺"、"盤古奶"的故事,說明這個母題流傳既廣泛且久遠。

文化特色

文化內涵 明代學者李夢陽撰文《大復山賦》時,將桐柏山水簾洞以西的一道酷似人形的山脈稱為盤古,"昔盤古氏作茲焉,用宅……"清代學者貢愈淳作《桐柏山賦》曰:"盤古開天而首出……"明確指出桐柏山是陰陽未分、大水茫茫的混沌之時盤古首出開天的地方。唐朝、宋朝編修的《元豐九域志》曰:"桐柏山,淮水所出。淮瀆廟,盤古廟。"

神話傳說; 龍生盤古 傳說天上有九龍,其中有翼的應龍盤孵着兩個龍蛋。孵到一萬八千年的時候,大些的龍蛋裂開,站起一個頭上長角、手持大斧的神人,人們稱其為盤古。

應龍見其形狀與自己不同,甚為吃驚,便身子一鼓,尾巴一甩,將盤古甩到地上。盤古見四周昏暗混沌,嫌憋悶得慌,就掄起大斧砍起來。他砍呀砍,慢慢地清氣上天,濁物落地,天地分得清清楚楚。盤古砍累了,就躺在地上睡着了。一覺醒來,見一個女子站在面前。

此女子是從另一個稍小些的龍蛋里鑽出來的。她一出來就會說話,對着應龍喊了一聲"母親",應龍聽了喊聲,也變成了人,這就是以後的老天。因為她喊聲太大,把應龍的耳朵震聾了,所以,後來人們遇旱埋怨老天爺不下雨,遇澇埋怨老天爺光下雨,而老天爺往往無動於衷,原因是她聽不見。應龍見此女子與前一個形狀類似,就說:"你也到地上去吧!"一揮手,女子就到地上來了,她就是盤古的妹妹。

盤古開天 起初,天地還未分開,宇宙乃是個混沌圓團。忽一日,有個碩大無比的巨人,就慢慢孕育在這混沌之中。又在混沌的沉睡中孕育着一萬八千年。有天,他忽然醒過來。睜開雙眼,眼前漆黑一片。覺得這種狀況非常不好,就從混沌的深淵那裡就地取材變化成兵器盤古斧,朝着眼前的混沌用力這麼一揮,只聽得一聲霹靂巨響,大混沌忽然破裂開來。其中有些輕而清的東西,冉冉上升,變成天;另外有些重而濁的東西,沉沉下降,變成地。當初是混沌不分的天地,就這樣給盤古斧一揮,劃分開了。天和地分開以後,盤古怕它們還要合攏,就頭頂天,腳踏地,站在天地的當中,隨着它們的變化而變化。天每天升高一丈,地每天加厚一丈,盤古的身子也每天增長一丈。這樣又過了一萬八千年,天升得極高了,地變得極厚了,盤古的身子也長得極長了。

這巍峨的巨人,一根長柱子似的,直挺挺地撐在天和地的當中,不讓它們有重歸於混沌的機會。他孤獨地站在那裡,做這種非常吃力的工作,又一個一萬八千年。到後來,天和地的構造似乎已經逐漸成形了,他不必再擔心它們會合攏了,他實在也需要休息休息,終於倒下了。就在這時候,他周身突然發生了很大的變化:他口裡呼出的氣變成風和雲,他的左眼變成太陽,右眼變成月亮,他的手足和身軀變成大地的四極和五方的名山,他的血液變成江河,他的筋脈變成道路,他的肌肉變成田土,他的頭髮變成天上的星星,他渾身的汗毛變成花草樹木,他的牙齒、骨頭、骨髓等,也都變成閃光的金屬、堅硬的石頭、溫潤的寶玉,就是那最沒有用處的身上出的汗,也變成清露和甘霖。

南方神話; 從盤古神話在漢魏以後"傳之甚廣",被廣泛吸收並加以多種演繹看,在中國西南少數民族中也有把"檠瓠"祖先演變為"盤古"者,將其傳唱為"開天闢地生乾坤,生得乾坤生萬物,生得萬物人最靈"的創世之神 。

有學者在20世紀80年代經民間採風調查,訪得在河南桐柏山一帶有盤古山、盤古廟以及"盤古出世,開闢天地,補天、戰洪水、除猛獸,發明衣服"等神話 。這些少數民族的盤古"史詩"和中原地區的盤古"神話群",雖然都有一定的依據,但實際上同漢代以後文獻中的盤古傳說一樣,說明其"傳之甚廣"並有多種演繹。

後世紀念; 文化源地 地名

紀念方式

河南省桐柏縣

2005年被中國民間文藝家協會正式命名為"中國盤古之鄉"。當地的"盤古廟會"被確定為國家第二批非物質文化遺產之一。

2006年10月30日,舉辦了"全球華人首次祭祀盤古大典",並將每年農曆九月初九定為祭祀盤古日。

2008年,啟動"盤古創世神話傳說群"國家級非物質文化遺產的申報工作。

廣東省花都區

2007年,花都區傳統民間文化活動"盤古王誕"入選廣州市首批非物質文化遺產代表作。

2009年1月,花都獅嶺鎮被廣東省文聯和省民協授予了"廣東省盤古文化之鄉"稱號。

2012年起,花都盤古王誕祈福活動從民間組織舉辦提升到市區層面來舉辦,不僅活動的規格和規模更上一層樓,對盤古文化的傳承和發揚也進一步得到提升。

2015年,盤古王誕被列入了第六批廣東省非物質文化遺產代表性項目名錄,並首次升格為中國(獅嶺)盤古王民俗文化節。

河南省泌陽縣

2005年12月4日正式命名泌陽縣為"中國盤古聖地"。盤古神話成為第二批國家級非物質文化遺產及河南省民間文化遺產搶救工程項目。每年農曆三月初三的盤古山廟會,都有數萬人從四面八方趕來祭拜盤古。

其他地名 地名

簡要介紹

湖南省沅陵盤古洞

洞內有一巨大的石鎖,和很多人工刁鑿的生活用具。據說在一張石床上有一鐘乳石柱,高有數米。專家推測,這樣的大型鐘乳石柱,其形成時間約萬於年。

廣東省廣州盤古山

據清末編《花縣誌》載,盤古王廟神壇重建於嘉慶十四年(1809年),後燒毀,到光緒二十七年(1901年)再花巨資重建,成為古典藝術廟宇,保存至今。

陝西省宜川盤古山

位於宜川縣的集義鎮和壽峰鄉之間,有座大山叫"盤古山"。後人為了紀念祖先,在兩山之間的川道里建起盤古廟。據壽峰院明代碑文記載:"西聳盤古真梵"。說"盤古寺"在壽峰院的西邊,可見盤古廟的存在更早。

史料索引

記載盤古的史籍 時期·作者

書名

東吳·徐整

《三五歷記》

東吳·徐整

《五運歷年記》

東吳·韋昭

《洞紀》

東晉·葛洪

《枕中書》

南朝梁·任昉

《述異記》

唐·編者不詳

《灌畦暇語》

北宋·張君房

《雲笈七籤》

宋·張澡

《元氣論》

南宋·羅泌

《路史》

明·週遊

《開闢衍繹》

明·馬歡

《瀛涯勝覽》

清·馬驌

《繹史》

清·陳廷敬等

《康熙詞典》

清·徐人瑞、程瑤

《歷代神仙通鑑》

形象評價

盤古神話在先秦乃至秦漢時期的漢文古籍中均沒有記載,直到三國時代才出現在徐整的《三五曆紀》中。(覃乃昌評)

盤古氏,人祖也。生於混沌之初,鴻蒙未判之先。……盤古氏,生參三才而贊兩儀,子三皇而孫五帝,蓋自是而人極始立,人道始明,人文始着。故曰:一氣未分道在天地,兩儀既判,道在聖人,盤古氏以之,自是而有卦畫,而有結繩,而有網罟人制,何者不自盤古氏肇邪?自是而有耒耜,而有衣裳,而有律呂之音,何者不自盤古氏來耶。史弁三皇,書冠五帝,古今上下知有三皇五帝,而不知有盤古氏,豈荒遠在所略耶!側聞,萬物本乎天,人本乎祖,不有我祖,何開我人。豈可使古今上下知有我人而不知有我祖也!茫茫堪輿,俯仰無垠,知者蓋寡,誰其貌之。(明弘治諫議大夫左長史翰林檢討馬政撰文)

天地本混沌,清濁不分明。牽賴盤古氏,持斧創世新。清者升為天,濁者滯為垠。(楊連龍《歲月抒懷》)

盤古是中國古代傳說中開天闢地的巨人神,是最原始、最完整、最古老的創世神話。(袁宏勛《民俗巫山》)

盤古是中國神話中最原初的神,他生於混沌,並以大斧將混沌分開,成為天地,死後他身體的每寸血肉都奉獻給大地,化育了萬物,豐富了乾坤。……盤古,是我國歷史傳說中,開天闢地的祖先,他竭盡殫精,以自己的生命演化出生機勃勃的大幹世界,為千秋萬代的後人景仰。(馬銀文、汪建民《中華傳統文化知識一本通》)[1]

參考文獻

- ↑ 盤古大帝和元始天尊有何關係?民間稱他們是同一人,這個說法對嗎, 快資訊 ,2020-11-07