溫酒斬華雄的典故中有哪些人物檢視原始碼討論檢視歷史

| 三國人物 |

|

溫酒斬華雄的典故中有哪些人物溫酒斬華雄的典故說的是什麼故事?溫酒斬華雄的典故怎麼來的,溫酒斬華雄的典故中有哪些人物?

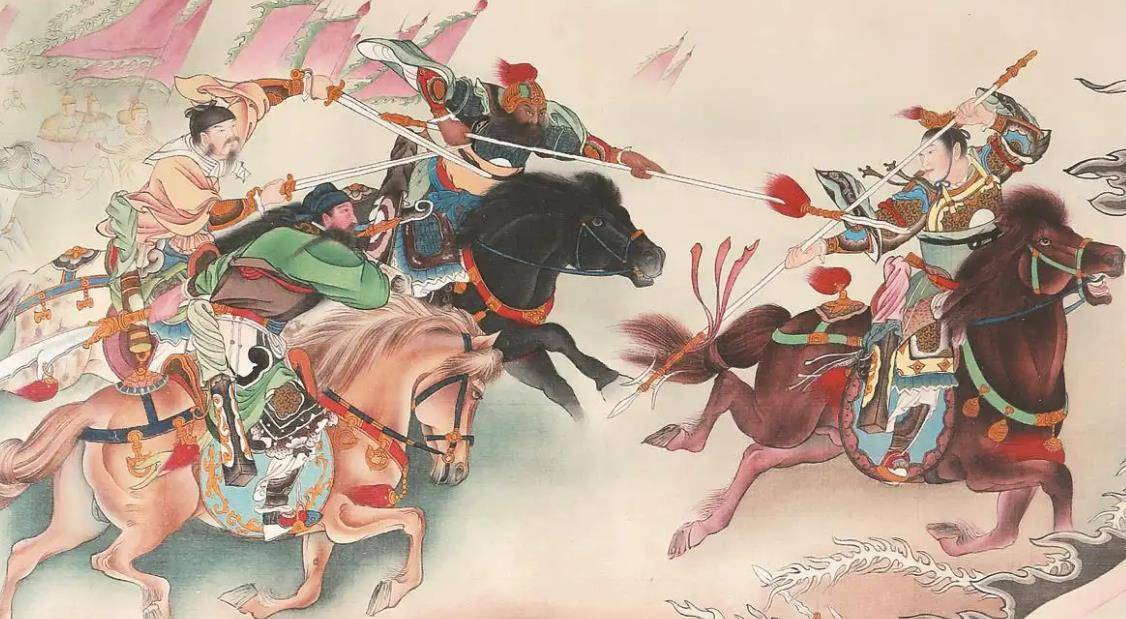

「溫酒斬華雄」是四大名著之一的長篇歷史小說《三國演義》中的一個經典情節。描述的是:董卓廢黜少帝劉辨而立陳留王劉協為帝後,殘暴不仁、擅權於朝堂。以袁紹、曹操等人組成的關東十八路諸侯共同討伐董卓,然而前鋒孫堅在進軍汜水關時被華雄擊敗,華雄不可一世,在潘鳳等大將接連被華雄斬殺之時,關羽主動請纓前去戰華雄,在溫酒未冷卻的極短時間內斬殺華雄,關羽從此名震諸侯。見於《三國演義》第五回。[1]

溫酒斬華雄典故原文

《三國演義》第五回發矯詔諸鎮應曹公破關兵三英戰呂布(溫酒斬華雄部分)

忽探子來報:「華雄引鐵騎下關,用長竿挑着孫太守赤幘,來寨前大罵搦戰。」紹曰:「誰敢去戰?」袁術背後轉出驍將俞涉曰:「小將願往。」紹喜,便著俞涉出馬。即時報來:「俞涉與華雄戰不三合,被華雄斬了。」眾大驚。太守韓馥曰:「吾有上將潘鳳,可斬華雄。」紹急令出戰。潘鳳手提大斧上馬。去不多時,飛馬來報:「潘鳳又被華雄斬了。」眾皆失色。紹曰:「可惜吾上將顏良、文丑未至!得一人在此,何懼華雄!」言未畢,階下一人大呼出曰:「小將願往斬華雄頭,獻於帳下!」眾視之,見其人身長九尺,髯長二尺,丹鳳眼,臥蠶眉,面如重棗,聲如巨鍾,立於帳前。紹問何人。公孫瓚曰:「此劉玄德之弟關羽也。」

紹問現居何職。瓚曰:「跟隨劉玄德充馬弓手。」帳上袁術大喝曰:「汝欺吾眾諸侯無大將也?量一弓手,安敢亂言!與我打出!」曹操急止之曰:「公路息怒。此人既出大言,必有勇略;試教出馬,如其不勝,責之未遲。」袁紹曰:「使一弓手出戰,必被華雄所笑。」操曰:「此人儀表不俗,華雄安知他是弓手?」關公曰:「如不勝,請斬某頭。」操教釃熱酒一杯,與關公飲了上馬。關公曰:「酒且斟下,某去便來。」出帳提刀,飛身上馬。眾諸侯聽得關外鼓聲大振,喊聲大舉,如天摧地塌,岳撼山崩,眾皆失驚。正欲探聽,鸞鈴響處,馬到中軍,雲長提華雄之頭,擲於地上。其酒尚溫。後人有詩讚之曰:

威鎮乾坤第一功,轅門畫鼓響咚咚。

雲長停盞施英勇,酒尚溫時斬華雄。

曹操大喜。只見玄德背後轉出張飛,高聲大叫:「俺哥哥斬了華雄,不就這裡殺入關去,活拿董卓,更待何時!」袁術大怒,喝曰:「俺大臣尚自謙讓,量一縣令手下小卒,安敢在此耀武揚威!都與趕出帳去!」曹操曰:「得功者賞,何計貴賤乎?」袁術曰:「既然公等只重一縣令,我當告退。」操曰:「豈可因一言而誤大事也?」命公孫瓚且帶玄德、關、張回寨。眾官皆散。曹操暗使人齎牛酒撫慰三人。

溫酒斬華雄的人物

華雄是誰

華雄(154-191),中國東漢末年的武將,為董卓帳下都督。據正史記載,公元190年,關東軍閥聯合討伐董卓,時任長沙太守的孫堅大破董卓軍,華雄在此戰中被孫堅一軍所殺。

在小說《三國演義》中,對華雄這個角色有較多的發揮,描寫華雄為董卓的猛將,自薦抵抗山東地區反對董卓的諸侯聯軍於汜水關前,他先後斬殺濟北相鮑信之弟鮑忠、孫堅部將祖茂、以及袁術部將俞涉和韓馥手下潘鳳等人,最後關東聯軍派出關羽與之一對一決鬥而被殺。《斬華雄》也成為京劇中的一出著名的劇目。

曹操

曹操(155-220),字孟德,沛國譙(今安徽省亳州市)人。東漢末年傑出的政治家、軍事家、詩人,三國時代魏國的奠基人和主要締造者。

關羽

關羽(162-220),字雲長,河東解(今山西運城)人。中國東漢末年著名將領,自劉備於鄉里聚眾起兵開始追隨劉備,是劉備最為信任的將領之一,為三國當中的「義絕」。

斬華雄為什麼要溫酒 東漢末年,天下大亂。曹操假託皇帝詔書,召集天下英雄圍攻董卓。兵臨城下,卻被對方手下大將華雄連斬三員大將。正當大家愁眉不展之時,一名馬弓手主動請纓。上陣之前,曹操特為他熱了一杯「壯膽酒」,此人卻說:「酒且斟下,某去便來。」不一會兒,這人就提了華雄的頭凱旋歸來,舉杯飲酒時,酒,還是溫熱的。

這名馬弓手,名叫關羽;這個故事,史稱「溫酒斬華雄」。《三國演義》與酒有關的故事,還有「煮酒論英雄」。但凡三國人物喝酒時,都要「煮酒」或「溫酒」,即使在兩軍對壘的危急時刻,曹操敬關羽的「壯膽酒」,也都是熱的。這其中有什麼奧妙嗎?

原來,在中國古代,人們喜歡喝溫酒。溫酒不傷脾胃,能夠起到保健作用。同時,經過溫熱的酒,喝起來更加綿甜可口,可以讓人體會到「溫酒澆枯腸,戢戢生小詩」的意境。此外,溫酒還有加熱滅菌的功能。

因為常常要溫酒,便有了專門用來溫酒的溫酒器。關於溫酒器的記載,早在商周時期就已經出現了。漢代,人們把這種溫酒器叫「樽」,直到唐代,李白仍在他的詩中吟詠:「人生得意須盡歡,莫使金樽空對月」。

由於氣候原因,三國時期南北方的飲酒習慣略有不同。

南方人用一種極為雅致有趣的酒杯喝酒。據唐人段成式的《酉陽雜俎》記載,三國曹魏時代,鄭公愨及其幕僚們發明了一種碧筒飲。所謂碧筒飲,就是採摘剛剛冒出水面的新鮮荷葉盛酒,再將葉心捅破,使莖葉相通,然後從莖管中吸酒。酒香夾裹着蓮香,實在是香冷美妙的天然飲品。

受碧筒飲的影響,唐宋的能工巧匠,用金、銀、玉、瓷、琥珀等質材,模仿荷葉的形狀,製作成各種各樣的酒杯,世稱「荷葉杯」。

魏晉不愧為「最富有藝術精神的一個時代」。除了充滿想象力的碧筒飲,更有巧奪天工的鸚鵡螺杯。現藏南京博物館的鸚鵡螺杯,高10.2厘米,寬13.3厘米,敞口外撇,純粹依照鸚鵡螺殼的自然形態製成。看上去,仿佛一隻栩栩如生的鸚鵡,轉過頭來梳理自己的羽毛,又像是把頭插入翅中酣然睡去的鳥兒。

這是世界上最早的鸚鵡螺杯。鸚鵡螺產自印度尼西亞的深海和中國的南方海域,它外形美麗,數量稀少,是極其珍貴的物種,迄今已有上億年的生存歷史,有「活化石」之稱。

更令人驚異的是,這隻鸚鵡螺杯不僅美麗非凡,還有藏酒的妙用。原來,鸚鵡螺殼內有許多隔層,隔層間有小孔相通,倒酒時,酒從小孔流入每個隔層中,使人不能將杯中酒一飲而盡,無形中,為那些不擅飲酒的人提供了藏酒的機妙。

因其自然天成的美麗,鸚鵡螺杯在歷史上享有盛譽,駱賓王的「鳳凰樓上罷吹簫,鸚鵡杯中休勸酒」;李白的「鸕鶿勺,鸚鵡杯,百年三萬六千日,一日須傾三百杯」,都是對鸚鵡螺杯的讚美。

而在北方,人們更喜歡用可以溫酒的銅酒樽。曹植的《七啟》詩:「盛以翠樽,酌以雕觴。浮蟻鼎沸,酷烈馨香」,寫的就是銅酒樽溫酒,那熱氣騰騰的景象。但,為什麼「浮蟻鼎沸」呢?

這是因為三國時期,以蒸餾法造酒的技術尚未發明,人們飲用的,一般是用黍或大米釀成的酒。這樣釀出的酒,酒面上會浮起一層淡綠色的糟沫。文人墨客便把這層糟沫,稱為「浮蟻」或「綠蟻」。詩中的「浮蟻」,指的就是酒糟。

說到釀酒方法,還有曹操的一份功勞。東漢末期,曹操發現家鄉一位已故縣令的家釀法新穎獨特,所釀的酒醇厚無比,便將此方獻給了漢獻帝。後來,這種家釀法成為釀酒史上具有重要意義的補料發酵法。

倡導了家釀法的曹操,在青梅煮酒之後,橫槊賦詩,留下了「對酒當歌,人生幾何」的千古絕唱。當歷史的煙雲散盡,詩人的吟唱遠去,銅酒樽、碧筒飲、鸚鵡螺杯,一件件與酒有關的文化符號,又將我們帶回那個到處是酒香、到處見英雄的年代。[2]