我國清代的「十從十不從」是指什麼?

| 十從十不從 |

|

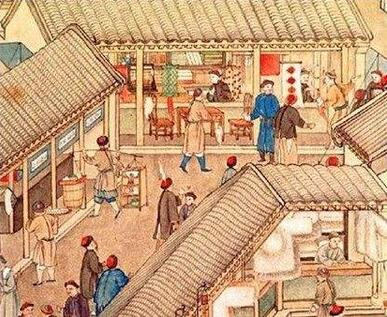

我國清代的「十從十不從」是指什麼?明清鼎革以後,滿漢民族之間在文化上經歷了一個從劇烈衝突到長期磨合,進而逐漸融合的過程。最顯而易見的表現,就是服飾的改變。[1]

順治二年六月,清廷下令中國南方各地軍民人等一律剃髮,改從滿人服飾髮型,否則軍法從事,這就是民間流傳的所謂「留頭不留髮,留髮不留頭」。對於京畿直隸等地,要求十天內剃髮易服完畢。這當然會引發各地人民的殊死抗爭,而清朝為完成其既定的民族統治方針,對這種抗爭的鎮壓也是殘酷的。在抗爭與鎮壓的過程,社會大眾普遍求治的要求開始顯現出來,人們希望能儘快結束明末以來長期的社會動盪,恢復安定的社會環境,以便老百姓能安居樂業。於是,妥協最終出現了:這就是傳說中的所謂「十從十不從」。

「十從十不從」,主要指的是在服飾更改的過程中,准許有一些變通,以利於清朝的統治迅速建立。據說這個十從十不從,是由降清的明臣金之俊與入關時掌握清朝實際權力的多爾袞共同確定的,其內容包括:「男從女不從,生從死不從,陽從陰不從,官從隸不從,老從少不從,儒從而釋道不從,娼從而優伶不從,仕宦從而婚姻不從,國號從而官號不從,役稅從而語言文字不從。」就是說就服飾而言,男人須遵守新朝命令,而女人不一定要遵守;活着的時候要穿滿式的服裝,而死後入殮時也可以穿漢裝;而老人、孩子、和尚道士都可以着明代服裝等等。金之俊是明末的一個侍郎,李自成進京時曾降大順,農民軍曾對他進行「拷掠」,即強令他給農民軍出糧餉,後來清軍來了,他又率先降了清。他是不是向多爾袞提出了這個「十從十不從」的建議,官書和正史都沒有記載,文人筆記和野史卻言之鑿鑿。從有清一代的史實來看,對男人的服裝髮式,是有嚴格要求的,而對女姓,的確是沒有規定的;孩子小時穿前明的服式,也是常見的,老人死後,以明代服飾入殮,在一些地區也成為習慣;寺廟中的和尚、道士也都保留了原來的服裝。徐珂《清稗類鈔·服飾類》:「國初,人民相傳,有生降死不降,老降少不降,男降女不降,妓降優不降之說。故生必時服,死雖古服不禁;成童以上皆時服,而幼孩古服亦無禁;男子從時服,女子猶襲明服。蓋自順治以至宣統,皆然也。」事實上,在民族征服的過程中,以武力為後盾的剃髮易服,只掃清了表面的東西,漢民族文化心理上深層的、隱蔽的內容是無法短時期全部改變的。而清統治穩定以後,民族關係漸趨緩和,人民間的交往得以發展,民族融合漸成趨勢,服飾文化中「互融」成為文化發展的主流。

漢族人民對於滿族服飾的認可,經歷了一個漫長的過程。清初曾任四川巡撫的韓世琦,原來是漢族,幼年被清軍擄至關外,後入八旗漢軍籍。入關後,韓漸至顯貴,他的母親和弟弟仍在家鄉,但韓母一生沒有到過韓世琦的衙署。原因說起來也簡單,「以滿漢衣服不便也」對此,清初人評價說,「母亦賢矣」。韓的母親因為穿着漢族服裝而不願去見穿着滿人服裝、已為封疆大吏的兒子,顯示出清初漢族對滿族服裝的不適應,而清初漢族文人對此的評價也體現了一種民族心理。

但是,隨着社會的逐漸安定,民族之間關係也漸趨緩和,在長期的民族交往中,人們的服食習俗開始互相影響。旗籍人口中,陸續出現了改緊身衣為寬袍大袖,學習漢裝的情形。清中期後,旗人婦女中甚至也出現了纏足現象,此種情形一再遭到清朝統治者的申斥。在漢族中,習用滿人服飾漸成一種習慣。一般小康人家,往往在服飾上向富貴者學習,而清代上層社會的品官、命婦多為旗裝。如此,人們在意識深處漸漸接受了滿族式的服裝髮式。以髮式來講,辛亥革命後剪辮子,不僅清朝的遺老們難以接受,就是普通百姓也覺得辮子是中國人的臉面,豈能一剪了之。剪掉清初滿族統治者強加給漢族人的辮子反而成了一種革命。要知道,革命是要經歷一場痛苦的變革的。

在「男從女不從」的規矩下,男人的髮式徹底改變了,而漢族婦女纏了近千年的小腳卻得以保留,甚至成為旗下婦女的模仿的對象。另方面,以旗人女裝為基礎改進的「旗袍」卻漸漸成為流行的服裝。在相當長的時期中,漢族婦女不着滿裝,並未受到清王朝的注意。至於清中期以後,有漢族婦女學着穿滿族服裝,則與少數旗下婦女學着纏足一樣,是民族關係發展與民族融合的表現,也是婦女這一時尚人群在推動習俗變遷中影響的表現。晚清以降,婦女着旗袍成為一種時尚,並使之成為整個中華民族的代表性服裝,是民族間文化整合的一個典型事例。[2]