居里點檢視原始碼討論檢視歷史

|

居里點是中國的一個科技名詞。

漢字是中華民族燦爛文化展台上一顆無可取代、熠熠閃光的明珠[1]。漢字之美,美在莊重典雅,形神兼具。她承載的是中華民族數千年的厚重歷史與燦爛文化[2]。她的美,是無與倫比的。

名詞解釋

居里點(Curie point)又作居里溫度(Curie temperature,Tc)或磁性轉變點。是指磁性材料中自發磁化強度降到零時的溫度,是鐵磁性或亞鐵磁性物質轉變成順磁性物質的臨界點。低於居里點溫度時該物質成為鐵磁體,此時和材料有關的磁場很難改變。當溫度高於居里點時,該物質成為順磁體,磁體的磁場很容易隨周圍磁場的改變而改變。這時的磁敏感度約為10的負6次方。居里點由物質的化學成分和晶體結構決定。

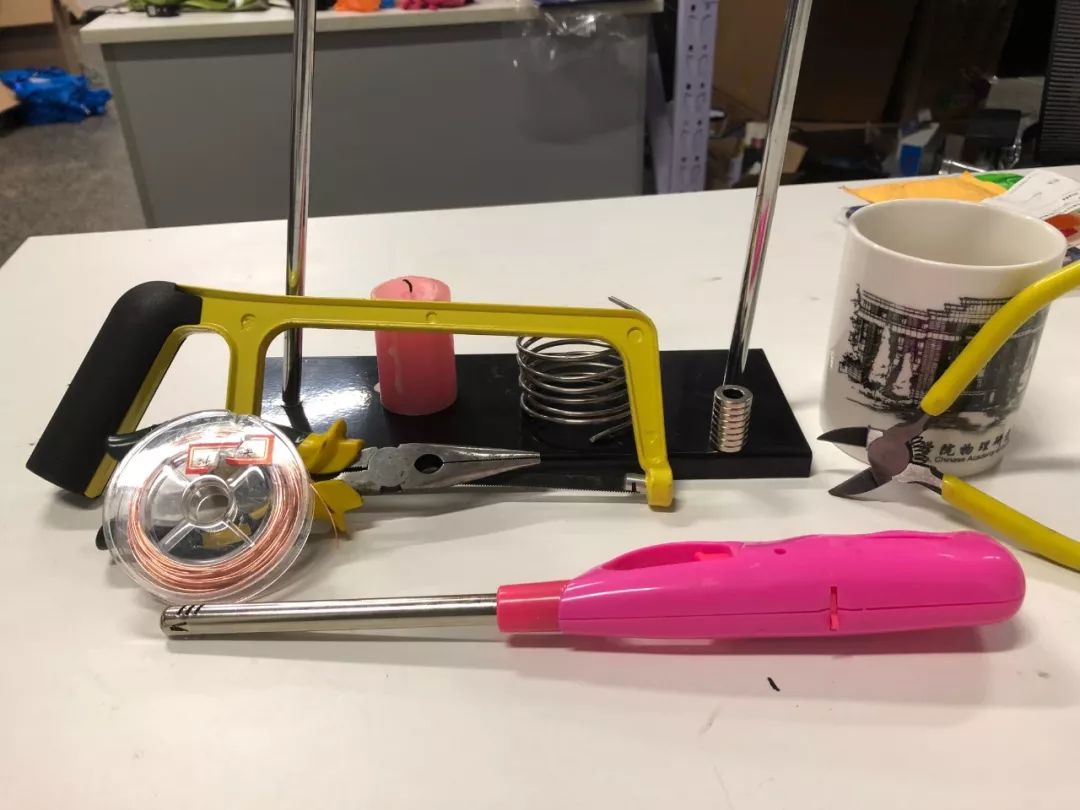

19世紀末,著名物理學家皮埃爾·居里(居里夫人的丈夫)在自己的實驗室里發現磁石的一個物理特性,就是當磁石加熱到一定溫度時,原來的磁性就會消失。後來,人們把這個溫度叫「居里點」。

鐵磁物質被磁化後具有很強的磁性,但隨着溫度的升高,金屬點陣熱運動的加劇會影響磁疇磁矩的有序排列,當溫度達到足以破壞磁疇磁矩的整齊排列時,磁疇被瓦解,平均磁矩變為零,鐵磁物質的磁性消失變為順磁物質,與磁疇相聯繫的一系列鐵磁性質(如高磁導率、磁滯回線、磁致伸縮等)全部消失,相應的鐵磁物質的磁導率轉化為順磁物質的磁導率。與鐵磁性消失時所對應的溫度即為居里點溫度。

在地球上,岩石在成岩過程中受到地磁場的磁化作用,獲得微弱磁性,並且被磁化的岩石的磁場與地磁場是一致的。這就是說,無論地磁場怎樣改換方向,只要它的溫度不高於「居里點」,岩石的磁性是不會改變的。根據這個道理,只要測出岩石的磁性,自然能推測出當時的地磁方向。這就是在地學研究中人們常說的化石磁性。在此基礎之上,科學家利用化石磁性的原理,研究地球演化歷史的地磁場變化規律,這就是古地磁說。

為了尋找大陸漂移說的新證據,科學家把古地磁學引入海洋地質領域,並取得令人鼓舞的成績。

第二次世界大戰之後,科學家使用高靈敏度的磁力探測儀,在大西洋洋中脊上的海面進行古地磁調查。之後,人們又使用磁力儀等儀器,以密集測線方式對太平洋進行古地磁測量。兩次調查的資料使人們驚奇地發現,在大洋底部存在着等磁力線條帶,而且呈南北向平行於大洋洋中脊中軸線的兩側,磁性正負相間。每條磁力線條帶長約數百千米,寬度在數十千米至上百千米之間不等。海底磁性條帶的發現,成為本世紀地學研究的一大奇蹟。1963年,英國劍橋大學的一位年輕學者F.J.瓦因和他的老師D.H.馬修斯提出,如果「海底擴張」曾經發生過,那麼,大洋中脊上涌的熔岩,當它凝固後應當保留當時地球磁場的磁化方向。就是說在洋脊兩側的海底應該有磁化情況相同的磁性條帶存在。當地球磁場發生反轉時,磁性條帶的極性也應該發生反轉,磁性條帶的寬度可以作為兩次反轉時間的度量標準。這個大膽的假說,很快被證實了,人們在太平洋、大西洋、印度洋都找到了同樣對稱的磁性條帶。不僅如此,科學家還計算出在7600萬年中,地球曾發生過171次反轉現象。

參考文獻

- ↑ 中國漢字:一字一世界,一筆一乾坤,搜狐,2019-05-26

- ↑ 漢字演變簡史:中華文化博大精深,從漢字字形看五千年社會變遷,搜狐,2020-07-22