寄檢視原始碼討論檢視歷史

| 寄 |

|

寄,讀作jì,漢字一級字 ,最早見於戰國文字,本義是託付,委託;引申有依附、客居、放置、寓托、借、贈與等義。

基本信息

中文名稱; 寄

拼音; jì

注音; ㄐㄧˋ

部首; 宀

總筆畫; 11

統一碼; 基本區 U+5BC4

字形分析; 上下結構

鄭碼; wdaj

五筆; pdsk

倉頡; jkmr

四角; 30621

平水韻; 四寘

字級; 一級字

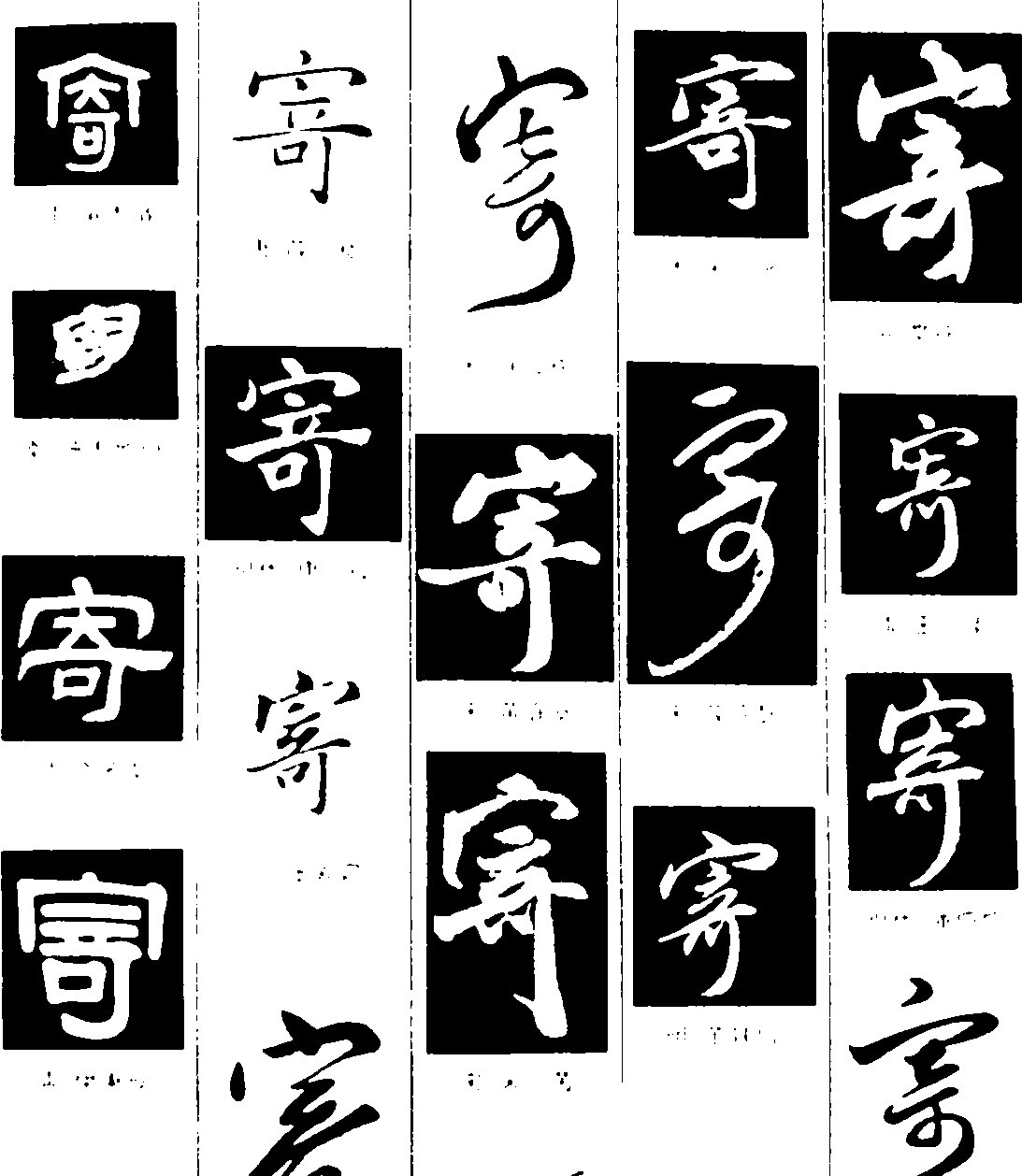

寄,形聲字。從宀,奇聲。始見於戰國文字。戰國文字作"圖A",由"宀"、"奇"二字構成。從宀,示寄託之處所。從奇,聲符,註明音讀。所從"奇",上體"大"變作"圖B"。篆文承之,所從奇,上體作"圖C"。隸書承自戰國文字,所從奇,上體作"圖D"。

楷書承自篆文而定體。在六書中屬於形聲。本義是託付,委託。《說文》:"寄,托也。"《論語·泰伯》:"可以托六尺之孤,可以寄百里之命。"引申有依附、客居、放置、寓托、借、贈與等意義。

古籍釋義

說文解字 托也。從宀,奇聲。居義切。

說文解字注 (寄)托也。字從奇,奇,異也。一日,不耦也。言部曰:"托、寄也。"方言曰:糊、托、庇、寓、媵、寄也。從宀,奇聲。居義切。古音在十七部。

康熙字典 《唐韻》《集韻》《韻會》居義切。《正韻》吉器切,並音記。《說文》:托也。《增韻》:寓也。《周語》:國無寄寓。注:不為廬舍以寄羈旅之客也。

又《齊語》:管子曰:作內政而寄軍令焉。

又《廣韻》:附也。《增韻》:傳也。《禮·王制》:東方曰寄。注:東方通言之官,謂傳寄東方之言也。

又郊遂寄棘,屛退不率敎者於遠方曰寄。

又《史記·酷吏傳》:請寄無所聽。注:請寄,猶囑託也。

又寄生,草名。

又寄居,小蟹名。[1]