宇宙背景輻射檢視原始碼討論檢視歷史

|

宇宙背景輻射是全國科學技術名詞審定委員會審定、公布的科技術語。

歷史名詞是歷史上曾出現的事件及事物的名稱[1],例如「禪讓」,傳說古代實行舉薦賢能之人為首領繼承人的一種制度,據文獻記獻:有堯舉舜、舜舉禹[2]、禹先舉皋陶、皋陶死禹又舉益等歷史故事。

名詞解釋

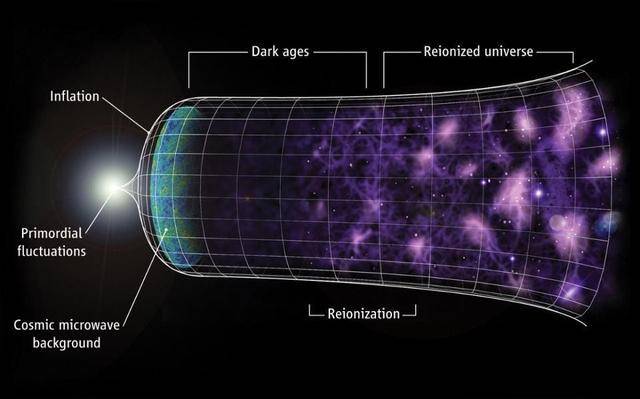

宇宙背景輻射是來自宇宙空間背景上的各向同性或者黑體形式和各向異性的微波輻射,也稱為微波背景輻射,特徵是和絕對溫標2.725K的黑體輻射相同,頻率屬於微波範圍。宇宙微波背景輻射產生於大爆炸後的三十萬年。

大爆炸宇宙學說認為,發生大爆炸時,宇宙的溫度是極高的,之後慢慢降溫,到現在(約150億年後)大約還殘留着3K左右的熱輻射。

起因

1934年,Tolman發現在宇宙中輻射溫度的演化里溫度會隨着時間演化而改變;而光子的頻率隨時間演化(即宇宙學紅移)也會有所不同。但是當兩者一起考慮時,也就是討論光譜時(是頻率與溫度的函數)兩者的變化會抵銷掉,也就是黑體輻射的形式會保留下來。

1948年, 美國科學家阿爾弗(Ralph Alpher)和赫爾曼(Robert Herman)預言,宇宙大爆炸產生的殘系輻射,由於宇宙的膨脹和冷卻,它所具有的溫度約為絕對零度以上5K(絕對零度等於零下273.15攝氏度,即-273℃),或者5K。但是他們的預言並未引起人們的普遍重視。

二十世紀六十年代初,美國科學家彭齊亞斯和R.W.威爾遜為了改進衛星通訊,建立了高靈敏度的號角式接收天線系統。1964年,他們用它測量銀暈氣體射電強度。為了降低噪音,他們甚至清除了天線上的鳥糞,但依然有消除不掉的背景噪聲。他們認為,這些來自宇宙的波長為7.35厘米的微波噪聲相當於3.5K。1965年,他們又訂正為3K,並將這一發現公諸於世,為此獲1978年諾貝爾物理學獎。

發展

1964年,美國貝爾實驗室的工程師阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜架設了一台喇叭形狀的天線,用以接受"回聲"衛星的信號。為了檢測這台天線的噪音性能,他們將天線對準天空方向進行測量。他們發現,在波長為7.35cm的地方一直有一個各向同性的訊號存在,這個信號既沒有周日的變化,也沒有季節的變化,因而可以判定與地球的公轉和自轉無關。起初他們懷疑這個信號來源於天線系統本身。

1965年初,他們對天線進行了徹底檢查,發現天線上有一些鳥屎。他們清理了天線上的鳥屎,並且他們把鴿子殺了以壯大"研"氣(研究的動力)。然而噪聲仍然存在,於是他們在《天體物理學報》上以《在4080兆赫上額外天線溫度的測量》為題發表論文正式宣布了這個發現。不久狄克、皮伯斯、勞爾和威爾金森在同一雜誌上以《宇宙黑體輻射》為標題發表了一篇論文,對這個發現給出了正確的解釋,即:這個額外的輻射就是宇宙微波背景輻射。

1965年,美國新澤西州貝爾實驗室的兩位無線電工程師阿爾諾·彭齊亞斯(Arno Penzias)和羅伯特·威爾遜(Robert Wilson)卻意外地發現了這種宇宙輻射場,當時他們正在為跟蹤一顆衛星而校準一具很靈敏的無線電天線。與此同時,在附近的普林斯頓大學,由羅伯特·迪克(Robert Dicke)領導的一個科學家小組已獨立地重新發現了阿爾弗和赫爾曼早先作過的預言,並着手設計一台探測器以供搜索大爆炸的殘留輻射。他們聽說了貝爾實驗室這台接收器中存在着無法闡明的噪聲,並立即將它解釋為源自大爆炸的殘餘輻射。它相當於在電磁波譜的微波部分波長為7.35厘米的某種無線電波信號;如果假設它是熱輻射,那麼它所具有的能量就相應於2.7K的溫度--這與阿爾弗和赫爾曼富於靈感的估計非常接近。它被稱為"宇宙微波背景輻射"。宇宙微波背景輻射的存在,給大爆炸理論以有力的支持。

2010年12月有英國天文學家發表論文稱,他們發現了我們所在宇宙很久之前曾受到其他平行宇宙"擠壓"的證據。

英國倫敦大學物理與天文學學院的史蒂夫·菲尼和他的研究團隊在研究了宇宙微波背景輻射圖後得出了這一驚人結論。研究團隊稱,他們在圖中發現了四個由"宇宙摩擦"形成的圓形圖案,這表明我們的宇宙可能至少四次進入過其他宇宙。

特徵

微波背景輻射的最重要特徵是具有黑體輻射譜,在0.3-75厘米波段,可以在地面上直 宇宙背景輻射宇宙背景輻射 接測到;在大於100厘米的射電波段,銀河系本身的超高頻輻射掩蓋了來自河外空間的輻射,因而不能直接測量;在小於0.3厘米波段,由於地球大氣輻射的干擾,要使用氣球、火箭或衛星等空間探測手段才能測量。

從0.054厘米直到數十厘米波段的測量表明,背景輻射是溫度近於2.7K的黑體輻射,習慣稱為3K背景輻射。黑體譜現象表明,微波背景輻射是極大時空範圍內的事件。因為只有通過輻射與物質之間的相互作用,才能形成黑體譜。現今宇宙空間的物質密度極低,輻射與物質的相互作用極小。

微波背景輻射的另一特徵是具有極高的各向同性。這具有兩方面的含義:①小尺度上的各向同性:在小到幾十弧分的範圍內,輻射強度的起伏小於0.2-0.3%;②大尺度上的各向同性:沿天球各個不同方向,輻射強度的漲落小於0.3%。

各向同性說明,在各個不同方向上,各個相距非常遙遠的天區之間,應當存在過相互聯繫。微波背景輻射的發現被認為是二十世紀天文學的重大成就,它對現代宇宙學產生的深遠影響,可以與河外星系的紅移的發現相併論。

目前的看法認為背景輻射起源於熱宇宙的早期。這是對大爆炸宇宙學的強有力支持。3K背景輻射與四十年代伽莫夫、海爾曼和阿爾菲根據當時已知的氦豐度和哈勃常數等資料預言宇宙間充滿具有黑體譜的殘餘輻射理論相符。

參考文獻

- ↑ 文字記載前的1500年的歷史都發生了什麼,搜狐,2020-10-14

- ↑ 堯舜禹時期之中國和大禹之都及夏代都城之變遷,搜狐,2018-07-01