大樹蛙檢視原始碼討論檢視歷史

| 大樹蛙 |

|

|

中文名:大樹蛙 拉丁學名:Zhangixalus dennysi 界:動物界 門:脊索動物門 亞 門:脊椎動物亞門 綱:兩棲綱 亞 綱:滑體亞綱 目:無尾目 科:樹蛙科 屬:張樹蛙屬 種:大樹蛙 亞 種:無 命名者及年代:Blanford,1881 保護級別:IUCN標準:無危(LC) 英文名稱:Large Treefrog 同義學名:Rhacophorus dennysi |

大樹蛙(學名:Zhangixalus dennysi)是樹蛙科、張樹蛙屬的兩棲動物。體略扁平;雄蛙頭長略大於寬,雌蛙頭寬略大於長;吻稜稜角狀;鼻孔近吻端;瞳孔呈橫橢圓形;鼓膜大而圓;犁骨齒強壯;舌寬大,後端缺刻深。前肢粗壯,前臂及手長略大於體長之半;內掌突橢圓形,外掌突小或不顯。後肢長,前伸貼體時脛跗關節達眼或眼前方;趾端與指端同,但吸盤較小;蹠底部有成行的小疣;內蹠突小,無外蹠突。皮膚略粗糙;顳褶明顯,短而平直。後胸部、腹部及後肢股部腹面密布較大的扁平疣。生活時背面綠色;沿體側一般有成行的乳白色大斑,或綴連成一條乳白色縱紋;前臂後側及跗部後側均有一條較寬的乳白線紋;肛上方也有一條短的乳白色縱紋。下唇、咽喉部前方及側面為紫羅蘭色,胸、腹部及四肢腹面灰白色。 大樹蛙生活於海拔80-800米山區的樹林裡或附近的田邊、灌木及草叢中,偶爾也進入寺廟或山邊住宅內。傍晚後,雄蛙發出「咕嚕!咕嚕!」或『咕嘟咕!」的連續清脆而洪亮的鳴叫聲。分布於中國、老撾、緬甸、越南。 [1]

大樹蛙形態特徵

成體 大樹蛙 雄蛙體長81毫米,雌蛙體長99毫米左右。體略扁平;雄蛙頭長略大於寬,吻端斜尖,明顯地突出於下唇;雌蛙頭寬略大於長,吻端較高而圓,略突出於下唇;吻稜稜角狀;鼻孔近吻端,鼻間距小於眼間距而略大於上眼瞼寬;瞳孔呈橫橢圓形;鼓膜大而圓;犁骨齒強壯,位於內鼻孔內前方,左、右列幾乎平置,相距頗寬;舌寬大,後端缺刻深。

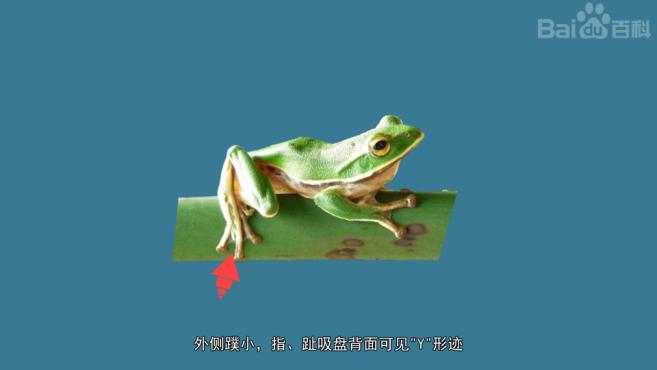

前肢粗壯,前臂及手長略大於體長之半;指端均具吸盤其腹面邊緣有馬蹄形溝,背面可見到「Y」形跡,腹面有清晰的肉質墊,第一指吸盤略小;指長順序為3、4、2、1;指間膜發達,第三、第四指間為半蹼,蹼厚而色深,有網狀紋,第一、第四指游離側緣膜明顯;關節下瘤發達,有單個或成行的指基下瘤;內掌突橢圓形,外掌突小或不顯。

後肢長,前伸貼體時脛跗關節達眼或眼前方,左、右跟部不相遇或僅相遇,脛長小於體長之半;趾端與指端同,但吸盤較小;趾間全蹼,蹼厚而色深,上有網狀紋;外側蹠間蹼達蹠基部;第一、第五趾游離側具緣膜;關節下瘤發達;蹠底部有成行的小疣;內蹠突小,無外蹠突。 皮膚略粗糙,液浸標本背面有小刺粒;顳褶明顯,短而平直。後胸部、腹部及後肢股部腹面密布較大的扁平疣。

生活時背面綠色,液浸標本藍紫色;大多數標本背上散有不規則的鑲淺色邊的棕黃色斑點,個別為純綠色而無斑點;沿體側一般有成行的乳白色大斑,或綴連成一條乳白色縱紋,個別標本則無斑點;前臂後側及跗部後側均有一條較寬的乳白線紋,分別延伸至第四指和第五趾外側緣;肛上方也有一條短的乳白色縱紋。下唇、咽喉部前方及側面為紫羅蘭色,胸、腹部及四肢腹面灰白色。

第二性徵 雄蛙體略小;吻長而斜尖;第一、第二指基部內側背面有淺灰色婚墊;具單咽下內聲囊,聲囊孔長裂形;有雄性線。

卵 卵群包埋在卵泡內,卵泡略呈長橢圓形,其大小不一,最大者可達170毫米×280毫米左右;卵乳白色,卵徑2毫米左右。

蝌蚪 體寬圓而略扁。生活時體背及體側綠棕色,尾肌及鰭褶淺綠色,上面有許多深棕色的細點或不規則的斑紋;腹面色淺。第33-38期的蝌蚪,其後肢長1.4-2.0毫米,全長43毫米,頭體長14毫米,尾長28毫米左右。尾肌尚發達;尾鰭中部較寬,向後逐漸變窄,尾末端鈍尖。

吻寬圓;鼻孔位於吻眼之間;眼位於頭背側,眼間距大於鼻間距;出水孔位於體左側;肛孔開口於下尾鰭基部右側;口位於吻下方;上唇中部無乳突,兩口角處及下唇有乳突兩排,而下唇中央微缺;唇齒式為Ⅰ∶4+4/1+1∶Ⅱ;角質頜適中。

一個剛伸出前肢的變態期蝌蚪,全長50毫米,頭體長19毫米,體背開始出現淺綠色,指、趾吸盤及蹼已明顯,唇齒及角質頜均已脫落,唇乳突尚存;一個殘留尾2毫米者,體長19.5毫米,除斑紋尚未出現外,已具成體主要特徵。

大樹蛙近種區別

大樹蛙與白線樹蛙(Zhangixalus leucofasciatus)相近。但白線樹蛙體形小,雄蛙體長48.2毫米左右;從吻端和上頜緣至體側有一條寬而明顯的乳白色縱帶紋,與眼相接;上臂背面白色;前臂、手、蹠、足外側緣及肛部上方有乳白色紋。

大樹蛙生活習性

大樹蛙生活於海拔80-800米山區的樹林裡或附近的田邊、灌木及草叢中,偶爾也進入寺廟或山邊住宅內。 大樹蛙主要捕食金龜子、叩頭蟲、蟋蟀等多種昆蟲及其它小動物。傍晚後,雄蛙發出「咕嚕!咕嚕!」或『咕嘟咕!」的連續清脆而洪亮的鳴叫聲。

大樹蛙分布範圍

世界分布:中國、老撾、緬甸、越南。 中國分布:主要分布在長江以南,最北達安徽霍山,如重慶(秀山)、貴州(松桃、雷山、荔波)、河南(商城)、安徽(霍山、金寨、涇縣、祁門、青陽、東至)、浙江(杭州、臨安、餘杭、建德、嘉興、天台、樂清、遂昌、景寧、鎮海)、江西(萍鄉、鉛山、井岡山、九連山、廬山)、上海(金山),湖北(通山)、湖南(長沙、宜章、洞口、大庸、沅陵、城步、新寧、炎陵、江永、衡山、平江等)、福建(福州、南平、光澤、建寧、永泰、武夷山、邵武、順昌、沙縣、長汀、福清、廈門、詔安、上杭、南靖、仙遊、德化、福鼎等)、廣東(大埔、廣州、博羅、懷集、龍門)、廣西(金秀大瑤山、龍州、憑祥、桂平、梧州、象州、興安、資源、桂林、蒙山、昭平、上思十萬大山、武鳴等)、海南(陵水吊羅山)。 大樹蛙分布圖

大樹蛙繁殖方式

產卵季節通常在4-5月,卵泡多產于田逆或水坑壁上,有的產在灌叢或樹的枝葉上。卵泡白色或乳黃色,含卵1329-4041粒;卵孵化後的小蝌蚪從卵泡內跌落到靜水中生活。

中國福建東北部地區大樹蛙的初始抱對時間為每年的3-4月間,比其它大多數蛙類略早,各年略有變化並與外界氣候密切相關;通常3月末突遇悶熱天氣,大樹蛙便進入產卵期,悶熱天氣推遲出現,則產卵期亦相應推遲;倘若3月末之前出現當年首次悶熱天氣,則初始抱對發生在第二次悶熱天氣來臨時顯然,大樹蛙選擇偶發的悶熱天氣抱對產卵,悶熱天氣導致的下雨為幼體生長發育提供了水體環境。

產卵期伊始,雌、雄大樹蛙聚集到有水的地方抱對,多時可達二三十隻,通常雄蛙多於雌蛙此時,雄蛙一直鳴叫不停,吸引雌蛙與之抱對當所有的雌蛙都成功抱對後,遺留的雄蛙始終不肯離去,並試圖搶奪已被抱對的雌蛙,有時還會出現幾隻雄蛙同時搶奪、抱團、翻滾的現象,但這種搶奪行為徒勞無功,已抱對的雄蛙很難再被其它雄蛙所取代抱對的雄蛙不斷用前肢握揉雌蛙的腋部,施以刺激雄蛙鳴叫聲隨着抱對時間的延續變得越來越低沉,間歇時間也越來越長未能抱對的雄蛙仍保持着旺盛的鳴叫聲,以吸引周圍雌蛙與之抱對。

大樹蛙的抱對與產卵地點相同,一般都在水體上方,通常發生在水體邊緣的石壁、樹幹上以及垂向水體的樹枝上觀察表明,大樹蛙不能分辨水體是臨時性還是長久性的在臨時性水體抱對產卵的大樹娃由於雨後水體乾涸,導致繁殖失敗。

抱對發生在外界氣溫20.3℃以上的春暖日子,於傍晚17:30之後在夜幕掩護中進行;抱對持續時間在729-1150分鐘之間,與外界氣溫密切相關,所需時間隨着溫度的升高而縮短,反之則延長;抱對後日平均氣溫低於16℃時,抱對延至數日,不能產卵,最終雌雄分離低溫不能實現有效抱對;正常情況下產卵在翌日清晨進行,持續時間在18-27分鐘之間,產卵時若遇氣溫驟降,則產卵持續時間延長;產卵時,氣溫在17.5℃以上,形成單個集中的大卵泡團,反之則形成分散的小卵泡團。

大樹蛙產卵與受精和其它大多數兩棲類相同,屬於體外水中受精,但情況比較特殊一般情況下,大樹蛙的卵不直接排入水中,所以精子也不直接排入水中在雌蛙排卵之前,與之抱對的雄蛙後肢呈曲縮狀壓靠在雌蛙大腿上當雌蛙即將排卵時,雄蛙的後肢後伸,張開五趾,並將後腳掌遮擋於雌蛙的泄殖孔處所以雌蛙排出的卵首先與雄蛙的後肢腳掌接觸,使得剛排出的卵能在泄殖孔處稍做滯留,從而更有利於受精剛排出的卵為透明膠質卵,並伴有粘液,被雌蛙的後肢不斷攪拌呈泡沫狀,卵包裹其中攪拌泡沫卵團的過程只由雌蛙來完成,雄蛙不參與攪拌排卵結束後,雌雄蛙便分開,雌蛙園排出大量的卵,消耗太多的體能,顯得消瘦疲意,在原地靜息10-15分鐘後,返回原來的棲居地雄蛙無靜息現象,慢慢地離去。

大樹蛙保護現狀

保護級別 列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(IUCN)2004年 ver 3.1——無危(LC)。

列入中國國家林業局2000年8月1日發布的《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。

列入《中國生物多樣性紅色名錄——脊椎動物卷》(兩棲類)——無危(LC)。