古老時尚:中國史前就有雪地靴檢視原始碼討論檢視歷史

| 史前雪地靴 |

|

古老時尚:中國史前就有雪地靴近些年常往西北行走,有一物偶爾會在眼前晃蕩,一隻靴子,陶靴,是古物。它擺在展覽櫥窗里,可覺得它是那麼熟識。這哪裡是古物,它分明就是現實生活中女子們腳下的時尚風情——這不就是雪地靴麼?[1]

論說這雪地靴,其實並不能說是一樣美物,模樣並不俊俏,甚至感覺還有點笨笨的,可它似乎突然間成了女子們的冬日時尚,不論有雪無雪,都一樣可以裝備在腳上,都一樣感覺到特有的派頭。

辛店文化的靴子,它像不像是雪地靴?真是像極了,可它卻在大約3000多年前就行走在寒冷的大西北了,是史前先民的裝備。現代雪地靴可是一種舶來品,這是不爭的事實,可這又是一個讓人放心不下的事實,應當如何來看待呢?

中國史前就有雪地靴

一直以為,名為雪地靴,應當與雪天防寒有關。事實是,它與寒冷有關,卻與雪無緣。

說它與雪無關,是因為它初問世的地點是在澳大利亞。一個姑娘深愛着一位飛行員,每當返航落地,姑娘都要用雙手去揉搓戀人凍僵的雙腳。有一次飛行員執行緊急任務,姑娘扯下自己的羊皮帽子和大衣領為心上人包裹雙腳,這雙醜陋的鞋子就這樣飛上了藍天。

這溫暖的感覺非常不錯,其他飛行員也都學着用羊皮包裹雙腳,他們在空戰中有了更好的表現。戰爭結束後,澳大利亞人由這場空戰愛情受到啟發,製造出名為「ugly boots」的羊皮靴,後來澳大利亞人暱稱之為「UGG」,想不到它後來成了全世界潮人推崇的「UGG」雪地靴。

其實在中國歷史上,早就出現過靴子,種種色色,不可盡言。一般來說,那都是男子的裝備,更多的是軍士們的行頭。不過稍稍尋覓,也還是可以發現女子的足上,出現過那溫暖柔軟的靴子。

李白詩《對酒》,說那吳姬十五「青黛畫眉紅錦靴,道字不正嬌唱歌」;杜牧詩《留贈》,是寫給舞女的,「舞靴應任閒人看,笑臉還須待我開」;黃庭堅詞《西江月》,也是寫的舞女,「轉眄驚翻長袖,低徊細踏紅靴」。[2] 唐宋時代的女靴,就這樣悄悄隱形在詩人們的眼裡。古代中國的女人靴,自然也不僅只風行唐宋。因為漢唐女子多着長裙,在圖畫與雕塑上不易發現女靴影蹤。倒是在樓蘭出土的乾屍,我們看到了女子雙腳蹬着的皮靴,那模樣與現代雪地靴,也沒有什麼明顯不同。戰國的情形,可以洛陽金村出土的馴鳥銅像為例,一個小女子雙手各執一棒,棒頭立鳥,她的腳上穿的正是矮筒靴子。

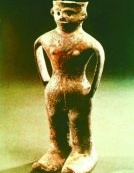

其實這靴子的出現,可以追溯到史前。前面提到陳列在展櫃裡的陶靴,靴面和靴筒上還有彩繪,屬於辛店文化,青海樂都柳灣遺址出土,是史前遺物。在甘肅玉門的火燒溝遺址,還見到一件彩陶雙耳罐,陶罐的底部做成穿着靴子的雙腳模樣,屬四壩文化。火燒溝遺址還見到一件陶人像,人像雙手掐腰,腳上是一雙大靴子,這樣誇張地表現靴子,匠心獨運。

年代更早的發現,還有屬於齊家文化的雙腳形陶罐。齊家文化、四壩文化和辛店文化的靴子,應當是真正的雪地靴吧。西北寒季較長,風雪也大,靴子的發明與流行也很自然。那年代遊牧業發達,羊皮也來得容易,做一雙皮毛靴子,不會那麼困難。

讓人驚詫的是,這些史前的靴子,與現代雪地靴如出一轍,它們竟然是如此相似。千年的時尚,在此重現,讓人好生慨嘆。時尚有時就是突然颳起的復古風,你以為很新潮,其實是古風回潮呢。試想潮男潮女腳上出現的是齊家靴或是辛店靴,多了一種幾千年的滄桑感覺,一定更好,一定會感受到來自古老年代的大派與風潮。

手套並非舶來品

古代藏腳有靴子,是禦寒一寶;手的問題怎麼辦,大冬天的,手往哪兒藏呢?

其實,在有靴子後,至遲周漢時期又有了襪子,又稱足衣(《說文》)。與這襪子同時出現的就有手套,將手藏入手套,手的禦寒問題跟着也就解決了。

那個年代真有手套麼?中國古代對手套的稱呼又是什麼?

在百度上一搜,知道曾經有人說手套是舶來品,最早出現於公元前6世紀的《荷馬史詩》,中國古代貌似沒有出現過手套,我們古代的衣服袖子都很長,手都藏在袖子中。清朝末年,外強入侵,帶來了手套,民國時期就流行開來了並得到廣泛的應用,那時就叫手套。西方手套的用途,或說手抓飯要用,女性作裝飾要用,宗教儀式要用,騎士要用,都與禦寒無關,而這些恰恰可能全是手套衍生的後起用法。或又說手套是獵人的發明,後來才被當作禦寒的工具。

瞧這一番道理,講得還很充分,結論很武斷,它與正宗的考證無關。還見有人撰文談手套傳入史,稱手套「傳入中國,仿而制之,至多300年」。以為中國古無手套,一個重要理由是文獻上沒有記載。可手套在古代未必就是用的這個稱呼,那在文獻上怎麼能查出來呢?

不過,還有其他人注意到中國古代手套的起源探索,結論沒有上面的說法這樣悲觀。

考古發現證實,古代中國在戰國時代就有手套,湖北江陵藤店1號楚墓發掘出土有「越王朱勾自作用劍」的鳥書銘文越王劍,同時還發現有一雙皮手套。皮手套長28.5厘米,五指分開,套口稍長,與現代手套的通常樣式非常接近。這當然是那會兒貴族們所用的好東西,平民們也許還沒有可能用它,至少是沒有皮手套。

古代還有絲絹菱羅縫製的手套,長沙馬王堆漢墓就有出土。墓中隨葬的一件九子漆奩里,就裝着三副手套。其中一副「朱色菱紋羅手套」,長26.5厘米,直筒露指頭形,大拇指套分縫,掌面為朱紅色菱紋羅,掌部上下兩側飾「千金絛」,絛上有篆書白文「千金」字樣。

在新疆地區也曾出土東漢至晉朝的織錦手套,如民豐尼雅1號墓地3號墓出土一副手套上還織有「世毋極錦宜二親傳子孫」字樣,長35.5厘米。它的形狀與馬王堆漢墓所見相似,四指合併,大拇指歧出,露出指頭。

在馬王堆漢墓中,由於墓中所有的隨葬品都登記在簡冊上,所以我們才有機會知道漢朝人稱手套為「尉」。尉,按《通俗文》說,「火斗曰尉」。火斗就是熨斗,這個尉就是熨,看到這個字就已經有溫暖的感覺了。手套取名為尉,與這個火斗關聯很大。

手套的名稱,顯然是晚近出現的。現代南方人俗稱手套為「手籠」或「手籠子」,手籠這個名字明朝就有。今貴州安順屯堡明朝移民後裔仍用手籠,這是600年前的風尚。手籠又指稱一種筒狀護手,或稱手筒、暖手筒,雙手對合筒中,可保暖,但不如手套那樣便於執事。

現代使用的手套,有合指和分指式樣的不同,也有露指與不露指的區別,這些式樣都有不短於2000年的歷史傳統。

當然,手套的歷史並不會只有這2000或3000年,今後應當還能發現更早的證據。在甘肅玉門火燒溝出土的彩陶上,見到彩繪的手形,也許表現的就是手套。在寒冷的大西北,手套的發明年代不會太晚。

足靴與手套,保護的不僅僅是肢體,它們也溫暖着人們的心。幾千年過去,古老的時尚文化似乎還沒有過時,它們還在溫暖着我們的身心。