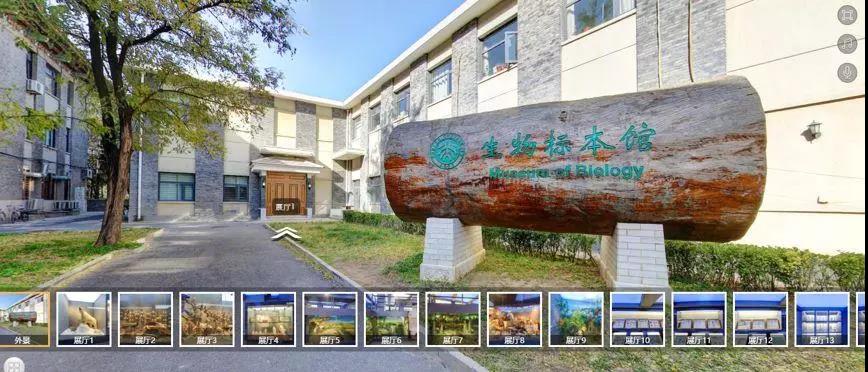

北京大學生物標本館檢視原始碼討論檢視歷史

|

北京大學生物標本館的標本匯集了北京大學生物系(院)、燕京大學生物系和清華大學生物系的生物標本,形成了現在的展示和館藏規模。北京大學生物標本館是我國第一個由中國學者主持建立的生物標本館,其歷史可追溯到清朝光緒33年(1907年)京師大學堂(北京大學的前身)建立博物實習科,培養動植物標本製作人材。

本館簡介

北京大學生物標本的採集可追溯到光緒33年(1907)。那一年京師大學堂建立了博物實習科,培養動植物標本製作人才。現館藏1908年的秋沙鴨(采於北京通縣)等,就是那個時代採集的標本。1917年,時任北大校長的蔡元培先生聘任鍾觀光(1868-1940)為北大博物部副教授[1]。鍾觀光先生於1918-1921年,歷時四載,走遍福建、廣東、廣西、雲南、浙江、安徽、江西、湖北、四川、河南和山西等十一省區,歷盡艱難,共採得植物標本1萬5千多號,木材、果實、根莖及竹類標本400多種,海洋動物500多種,建立了由我國學者主持的第一個生物標本室。其中一種采自廣東新街的馬鞭草科的標本,被命名為新屬「Tsoongia」即鍾木屬或假紫珠屬,拉丁屬名是以鍾觀光的姓氏命名的,也是我國學者姓氏命名的第一個屬名。鍾觀光先生主持採集的標本,後來鑑定證明為新種者多達幾十個。他的植物標本(一部分)至今仍保存在本植物標本室,成為珍貴的歷史見證。我國昆蟲學奠基人胡經甫教授任教燕京大學15年期間,在全國採集了大量昆蟲和其他無脊椎動物標本,期間完成了對中國襀翅目昆蟲的調查研究,1938年發表了名着《中國襀翅目昆蟲志》一書,系統總結了中國的研究成果,描述了襀翅目昆蟲5科4亞科32屬3亞屬的139種,是襀翅目昆蟲研究的世界權威之作。20世紀30-40年代,清華大學吳韞珍教授和李繼侗教授等曾比較集中採集過河北省小五台山等地的標本以及雲南的標本。新中國成立後,在北京大學任教的李繼侗教授由於教學和科研的需要還採集過四川、河北以及北京市的植物標本。在北京大學100多年的標本採集、研究和保存過程中,胡經甫(1886-1972)、陳禎(1884-1957)和劉承釗(1900-1976)等前輩對標本的採集、鑑定和規範化均付出了大量心血,做出了傑出貢獻。

發展歷程

1952年院系調整後,燕京大學生物系和清華大學生物系的標本匯集於北大,在生物學系建立了植物標本室、脊椎動物標本室和無脊椎動物及昆蟲標本室,分別由植物學教研室、脊椎動物[2]學教研室和無脊椎動物學教研室保存。北大生物系標本在1952年至「文化大革命」開始前,以及1980年後都陸續新增了部分植物、鳥類、魚類、昆蟲以及其他無脊椎動物的新標本。生命科學學院成立後,於2005年將原後小樓西側2層的會議室(約400平方米)改造為標本室,並將分散保存的標本改為集中保管,按門類成了展示,供教學和科研之用。2013年學校為擴建圖書館,將圖書館北側電話室移到了重新拆建了的後小樓。新建的後小樓西側的3層約1000平方米(地下一層為館藏標本、地上2層為展示標本)交與生命科學學院作為生物標本館。目前,北京大學生物標本館的館藏量接近5萬份。此外,尚有少量的日本、朝鮮以及蘇聯時期莫斯科大學贈送的部分標本。

參考文獻

- ↑ 副教授、助理教授、講師之間有什麼區別?看完這篇就懂了!,搜狐,2019-03-13

- ↑ 脊椎動物的祖先之爭,搜狐,2021-10-19