佛頭寺黑陶

|

佛頭寺黑陶是山西特產。是黃河流域生活文化的精華,因為黑陶起源地是墾利縣勝坨鎮佛頭寺村,所以也叫「佛頭黑陶」。佛頭寺村擁有黃河最下游獨特的天然紅淤泥,是燒制陶器的上乘原料。佛頭黑陶已有200多年歷史,採用的原料是地下十多米深層黃河自然落下的紅淤泥,是由當地藝人結合傳統泥陶工藝開發生產,是「火」與「土」的結晶。

中國的特產不僅涵蓋了琳琅滿目的美食佳肴,更有精妙絕倫的手工藝品、珍貴稀有的藥材以及風韻獨具的地方特色產品[1]。譬如,絲綢之路上飄逸的錦緞、景德鎮窯火中誕生的瓷器、武夷山雲霧繚繞中的茗茶,無一不承載着千百年的歷史沉澱與人文情懷[2]。

特產簡介

相傳明洪武二(1369)年,山西移民李元成、李元通來到黃河入海口處定居。他們修建茅屋,挖土築灶,開始了刀耕火種的日子。因為無錢購買生活所需的器皿,他們就想出了用黃河淤泥自己燒制的主意。

黑陶原始的製作工藝相當簡單。在地上固定一根木樁,木樁頂端有一尖頂鐵柱。鐵柱托着一個鍋蓋大小的圓盤。為防止圓盤傾斜,取一廢舊木車輪軸頭固定於圓盤中央,然後套在木樁上。製作時,一人用腳猛蹬木盤的邊緣,使其飛速旋轉起來。工匠將調製好的泥料垛在木盤上,隨旋轉的力量,用手將泥料捋製成各種形態的器皿。脫製成形的生坯置於陰涼處風乾後裝窯燒制,熏蒸數日,泥坯即成瓦性,也就是人們常用的盆盆罐罐。這些自治的泥陶價格低廉,又結實耐用。用泥罐盛放湯粥,送到田間曬上幾個時辰不會變餿。因為這些特點,所以佛頭寺的泥陶遠銷當時的濱縣、蒲台(今博興縣)、海豐(今無棣縣)、霑化、陽信、利津一帶,很受人們的歡迎。當時流傳的歇後語:「佛頭寺的黃盆——一套一套的」,可見佛頭寺泥陶在黃河口一帶的影響。

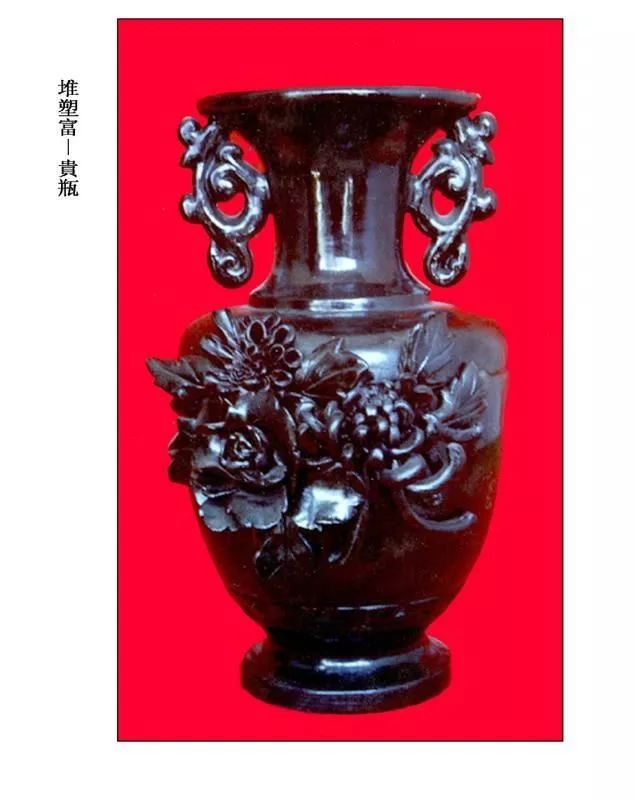

這項工藝歷經諸代民間老藝人的精心研究、改進,產品以其造型古樸典雅、雕功精湛細膩、造型及圖案大方而深受工藝品愛好者的喜愛,具有「色如墨,聲如鍾,薄如紙,亮如鏡,硬如瓷」的特徵,掂之飄忽若無,敲擊錚錚有聲,有「齊魯黑陶之花」的美譽。

參考文獻

- ↑ 我國主要農作物相關的地理知識圖及產地分布圖 ,搜狐,2021-08-02

- ↑ 中華美食的文化意蘊 ,搜狐,2023-01-20