三級緩存檢視原始碼討論檢視歷史

| 三級緩存 |

|

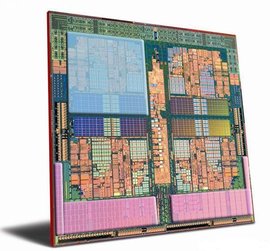

三級緩存是為讀取二級緩存後未命中的數據設計的-種緩存,在擁有三級緩存的CPU中,只有約5%的數據需要從內存中調用,這進一步提高了CPU的效率。其運作原理在於使用較快速的儲存裝置保留一份從慢速儲存裝置中所讀取數據且進行拷貝,當有需要再從較慢的儲存體中讀寫數據時,緩存(cache)能夠使得讀寫的動作先在快速的裝置上完成,如此會使系統的響應較為快速。

簡介

Cache(三級緩存),分為兩種,早期的是外置,以後的升級產品都是內置的。而它的實際作用即是,L3緩存的應用可以進一步降低內存延遲,同時提升大數據量計算時處理器的性能。降低內存延遲和提升大數據量計算能力對遊戲都很有幫助。而在服務器領域增加L3緩存在性能方面仍然有顯著的提升。比方具有較大L3緩存的配置利用物理內存會更有效,故它比較慢的磁盤I/O子系統可以處理更多的數據請求。具有較大L3緩存的處理器提供更有效的文件系統緩存行為及較短消息和處理器隊列長度。

評價

縱觀英特爾處理器的發展,且不論核心架構如何改變,以級數增長的二級緩存是最直觀的。奔騰4時代0.18微米工藝的Willamette擁有256K二級緩存,0.13微米的Northwood核心擁有512K,後期0.09微米的Prescott一度增大到1M。到了酷睿時代,在架構發生了翻天覆地的變化的同時,65納米工藝讓二級緩存再次翻倍,即便是剛推出時低端酷睿的代表Allendale核心,二級緩存也達到了2M,高端酷睿更是擁有4M的二級緩存。進入45nm工藝後,二級緩存的容量進一步加大,高端E8X00系列二級緩存達到了驚人的6M,低端E7X00也達到了3M之多,至此Intel從512K到6M甚至12M實現了二級緩存的"無縫銜接"。市場中沒有永遠的落後者,當AMD進入45nm時代,Phenom II的到來,AMD也能通過核心數量和緩存的搭配,設計出定位不同市場的CPU。[1]