盘古大帝查看源代码讨论查看历史

| 盘古大帝 |

|

盘古,又称盘古氏,是中国古代神话传说中的创世神,由形如鸡卵的混沌之中孕育而生,沉睡而醒后将清浊二气上下撑开,形成了天地,最终因疲惫而倒,声与气以及身体各部分化为世间万物。盘古神话先以民间传说流传至东汉时代,直到三国时期才出现文字记载,最初见于唐代《艺文类聚》所引三国吴人徐整创作的《三五历记》 ,信仰主要流行于桐柏、泌阳一带。

据《述异记》记载,整个世界都是盘古的化身,四岳是其头部,日月是其双目,江海是其油脂,草木是其毛发等等。《广博物志》《开辟演义》《乩仙天地判说》等作品的记载中,盘古体型巨大,一开始的真身有"龙首蛇身"或"人面蛇身"两种形态。

基本信息

中文名称; 盘古

别名; 盘古氏

性别; 男

神话体系; 中国神话

相关典故; 开天辟地、身化万物

形象特征; 龙首蛇身或人面蛇身 历史渊源

史前时代

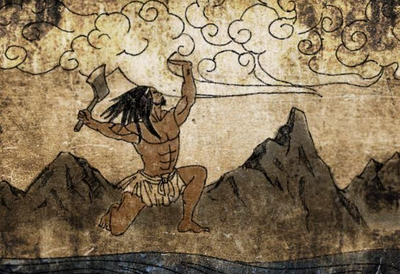

史前社会,已有盘古神话的存在,即上古画史:云南沧源岩画。据专家考证,这幅岩画为二万年前原始人的作品,岩画的内容是:一人头上发出太阳之光芒,左手握一石斧,右手拿一木把,两腿直立傲视一切。这种形象与盘古立于天地之间,用斧头劈开混沌开天辟地的传说正相契合。至于人首所呈现的太阳之状,则是反映了原始先民对太阳神的崇拜。据此,盘古神话信仰在二万年前就已诞生。

东汉时代; 盘古神话流传时间下限至东汉时代,叙事始见于《三五历纪》《五运历年记》《述异记》等。依吕思勉、饶宗颐等学者的考述,盘古开天地的创世神话产生于佛教东传之后,不应早于东汉末年。在此之前,盘古之神不见于中国的古籍和古画。然而在此之后,却"传之甚广",不仅见于《艺文类聚》《太平御览》《绎史》《通鉴续编》《唐开元占经》《古今律历考》等类书、史书和天文学著作,而且也被汉魏以后的神仙道教所吸收。

三国时代; 盘古的文字记载最早出现于三国文人徐整的《三五历记》记载:"天地混沌如鸡子,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈。如此万八千岁,天数极高,地数极深,盘古极长。后乃有三皇。数起于一,立于三,成于五,盛于七,处于九,故天去地九万里。"《五运历年记》记载盘古化生万物:"元气蒙鸿,萌芽兹始,遂分天地,肇立乾坤,启阴感阳,分布元气,乃孕中和,是为人也。首生盘古,垂死化身,气成风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,筋脉为地理,肌肉为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金石,精髓为珠玉,汗流为雨泽,身之诸虫因风所感,化为黎甿。"

东吴韦昭《洞纪》记载:"世俗相传为盘古一日七十化,覆为天,偃为地,八万岁乃死。"(唐释澄观《大方广佛华严经随疏演义钞》卷四二引)

东晋时代; 葛洪的《枕中书》记载:"昔二仪未分,瞑涬鸿蒙,未有成形,天地日月未具,状如鸡子,混沌玄黄,已有盘古真人,天地之精,自号元始天王,游乎其中。……复经四劫,二仪始分,相去三万六千里。……复经二劫,忽生太元玉女……号曰太元圣母。元始君下游见之,乃与通气结精,招还上宫。……元始君经一劫,乃一施太元母,生天皇十三头……后生地皇,地皇十一头,地皇生人皇九头,各治三万六千岁。"

南朝时代; 南齐祖冲之《述异记》记载:"盘古氏,天地万物之祖也。然则生物始于盘古。昔盘古氏之死也,头为四岳,目为日月,脂膏为江海,毛发为草木。秦汉间俗说,盘古氏头为东岳,腹为中岳,左臂为南岳,右臂为北岳,足为西岳。先儒说,泣为江河,气为风声为雷,目瞳为电。古说,喜为晴,怒为阴。吴楚间说,盘古氏夫妻,阴阳之始也。今南海有盘古氏墓,亘三百余里。俗云后人追葬盘古之魂也。"

中唐时代; 《灌畦暇语》记载:"旧说盘古氏之死也,头为五岳,目为日月,脂膏为江海,毛发为草木。又云:头为东岳,腹为中岳,左臂为南岳,右臂为北岳,足为西岳。又云:泣为江河,气为风,声为雷,目瞳为电。又云:喜则为晴,怒则为阴。老圃曰:"信斯言也,则是盘古氏未死以前,未有海岳、江河、草木于下也;未有日月、风云、雷电于上也;未有晦明、阴晴于中也。然则盘古氏何所运其想而生?何所植其足而立?何所注其耳目而为视听?何所取其甲子而为春秋?为说如此,是谓汪洋大海,而不近事之情。无已,则假为之词,犹之可也。其意若曰:盘古氏天地万物之祖始也。覆焘祏袒广大,虽不可以为量,要其大形,实无以异于一人之身。岳海之辽绝,亦尻背之间耳。故曰:无已,则假为之辞,犹之可也。"

北宋时代; 黄休复《益州名画录》无画有名条记载:"《益州学馆记》云:献帝兴平元年,陈留高朕为益州太守,更葺成都玉堂石室,东别创一石室,自为周公礼殿,其壁上图画盘古、李老等神及历代帝王之像。"(碑文残缺,补自《益州名画录》)

张澡《元气论》记载:"洎乎元气蒙鸿,萌芽兹始,遂分天地,肇立乾坤,启阴感阳,分布元气,乃孕中和,是为人矣。首生盘古,垂死化身,气成风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,筋脉为地里,肌肉为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金石,精髓为珠玉,汗流为雨泽。身之诸虫,因风所感,化为黎甿;以其首黑,谓之黔首,亦曰黔黎。其下品者,名为苍头。今人自名称黑头虫也,或为裸虫,盖盘古之后,三皇之前,皆裸形焉。"

《云笈七签·卷三》:神人氏出生,其状神异,若盘古真人,亦号盘古。即是无劫苍生、万物,之所承也。

南宋时代; 《路史·前纪一》罗苹注:"昔二气未分,螟涬鸿蒙,未有成形,天地日月末具,状如鸡子,混沌玄黄,已有盘古真人,天地之精,自号元始天王,游乎其中。复经四劫,天形如巨盖,上无所系,下无所依,天地之外,辽瞩无端,玄玄太空,无响无声,元气浩浩,如水之形,下无山岳,上无列星,积气坚刚大柔服维天地浮其中,展转无方。若无此气,天地不生。天者,如龙旋回云中,复经四劫,二仪始分,相去三万六千里,崖石出血成水,水生元虫,元虫生滨牵,生刚须,刚须生龙。元始天王在天中心之上,名曰玉京山,山中宫殿并金玉饰之,常仰吸天气,俯饮地泉,复经二劫,忽生太元玉女,在石涧积血之中,出而能言,人形具足,天姿绝妙,当游厚地之问,仰吸天气,号曰太元圣母,元始君下游见之,乃与通气结精,招还上宫。当此之时,二气𬘡缊,覆载气息,阴阳调和,无热无寒,天得一以清,地得一以宁,并不复呼吸,宣气合会相成自然饱满。大道之兴,莫过于此,结积坚固,是以不朽。金玉珠者,天地之精也。服之能与天地相毕。"

明朝时代; 马欢《瀛涯胜览》记载:"王居之侧,有一大山,侵云高耸。山顶,有人脚迹一个。入石,深二尺,长八尺余。云:人祖阿聃圣人,即盘古之足迹也。"

周游《开辟演义》记载:却说尔时西方世尊释迦牟尼佛放大光明,照见天下万国,四大部洲洪蒙久闭而不得升降,天昏地暗,神惨鬼愁,犹人居诸水火之中,奔溺之状,深为可怜......昆多崩姿那受佛命毕,只得顶礼辞别世尊并诸大菩萨,驾一朵祥云,离了西方佛境,直来至南赡部洲大洪荒处,大吼一声,投下地中,化成一物,团圆如一蟠桃样,内有核如孩形,于天地中滚来滚去;约有七七四十九转,渐渐长成一人,身长三丈六尺,头角狰狞,神眉怒目,獠牙巨口,遍体皆毛;将身一伸,天即渐高,地便坠下,而天地更有相连者,左手执凿,右手持斧,或用斧劈,或以凿开,自是神力。久而天地乃分,二气升降,清者上为天,浊者下为地。自此而混茫开矣,即有太极生两仪,两仪生四象,四象变化,而庶类繁矣,相传首出御世。从此,昆多崩娑那立一石碑,长三丈,阔九尺,自镌二十字于其上曰:'吾乃盘古氏,开天辟地基。亥子重交媾,依旧似今时。'

清朝时代; 《康熙词典》记载:"首出御世,曰盘古氏。任昉《述异记》:盘古氏夫妇,阴阳之始也,天地万物之祖业。今,南海中盘古国人,皆以盘古为姓。"

《古今图书集成·岁功典》卷八十三引《补衍开辟》:代(世)所谓盘古氏者,神灵,一日变,盖元混之初,陶融造化之主也。

清人苏时学《爻山笔话》、李慈铭《越缦堂日记》乙集、民国夏曾佑《中国古代史》、闻一多《伏羲考》。

此外,认为盘古神话乃通过汉末魏晋间佛经汉译而得传布者,见吕思勉《盘古考》等 。

《中国哲学史》教材引用了这两段史料。对于盘古传说反映了中国远古传说的真实情况,教材论证说:"盘古创世的神话传说虽不见于先秦文献,但正如吕思勉所说:'今世俗无不知有盘古氏','盖其说甚旧,故传之甚广'。由此推断,由于远古时期没有文字,因此,这一神话传说,形诸文字虽晚,但其内容的发生应在很早的远古时期,是千百年来中华先民口耳相传的结果。" 最早传播盘古文化的地方应该是传说中盘古开天辟地的所在--盘古山。从流传时间上看当早于秦汉,从流传的地域空间上看,是在"吴楚间" 。

马卉欣、韩芳主编的《万代盘古论》所附的《盘古神话选》中几乎都是讲的"盘古兄妹"或"盘古爷"、"盘古奶"的故事,说明这个母题流传既广泛且久远。

文化特色

文化内涵 明代学者李梦阳撰文《大复山赋》时,将桐柏山水帘洞以西的一道酷似人形的山脉称为盘古,"昔盘古氏作兹焉,用宅……"清代学者贡愈淳作《桐柏山赋》曰:"盘古开天而首出……"明确指出桐柏山是阴阳未分、大水茫茫的混沌之时盘古首出开天的地方。唐朝、宋朝编修的《元丰九域志》曰:"桐柏山,淮水所出。淮渎庙,盘古庙。"

神话传说; 龙生盘古 传说天上有九龙,其中有翼的应龙盘孵着两个龙蛋。孵到一万八千年的时候,大些的龙蛋裂开,站起一个头上长角、手持大斧的神人,人们称其为盘古。

应龙见其形状与自己不同,甚为吃惊,便身子一鼓,尾巴一甩,将盘古甩到地上。盘古见四周昏暗混沌,嫌憋闷得慌,就抡起大斧砍起来。他砍呀砍,慢慢地清气上天,浊物落地,天地分得清清楚楚。盘古砍累了,就躺在地上睡着了。一觉醒来,见一个女子站在面前。

此女子是从另一个稍小些的龙蛋里钻出来的。她一出来就会说话,对着应龙喊了一声"母亲",应龙听了喊声,也变成了人,这就是以后的老天。因为她喊声太大,把应龙的耳朵震聋了,所以,后来人们遇旱埋怨老天爷不下雨,遇涝埋怨老天爷光下雨,而老天爷往往无动于衷,原因是她听不见。应龙见此女子与前一个形状类似,就说:"你也到地上去吧!"一挥手,女子就到地上来了,她就是盘古的妹妹。

盘古开天 起初,天地还未分开,宇宙乃是个混沌圆团。忽一日,有个硕大无比的巨人,就慢慢孕育在这混沌之中。又在混沌的沉睡中孕育着一万八千年。有天,他忽然醒过来。睁开双眼,眼前漆黑一片。觉得这种状况非常不好,就从混沌的深渊那里就地取材变化成兵器盘古斧,朝着眼前的混沌用力这么一挥,只听得一声霹雳巨响,大混沌忽然破裂开来。其中有些轻而清的东西,冉冉上升,变成天;另外有些重而浊的东西,沉沉下降,变成地。当初是混沌不分的天地,就这样给盘古斧一挥,划分开了。天和地分开以后,盘古怕它们还要合拢,就头顶天,脚踏地,站在天地的当中,随着它们的变化而变化。天每天升高一丈,地每天加厚一丈,盘古的身子也每天增长一丈。这样又过了一万八千年,天升得极高了,地变得极厚了,盘古的身子也长得极长了。

这巍峨的巨人,一根长柱子似的,直挺挺地撑在天和地的当中,不让它们有重归于混沌的机会。他孤独地站在那里,做这种非常吃力的工作,又一个一万八千年。到后来,天和地的构造似乎已经逐渐成形了,他不必再担心它们会合拢了,他实在也需要休息休息,终于倒下了。就在这时候,他周身突然发生了很大的变化:他口里呼出的气变成风和云,他的左眼变成太阳,右眼变成月亮,他的手足和身躯变成大地的四极和五方的名山,他的血液变成江河,他的筋脉变成道路,他的肌肉变成田土,他的头发变成天上的星星,他浑身的汗毛变成花草树木,他的牙齿、骨头、骨髓等,也都变成闪光的金属、坚硬的石头、温润的宝玉,就是那最没有用处的身上出的汗,也变成清露和甘霖。

南方神话; 从盘古神话在汉魏以后"传之甚广",被广泛吸收并加以多种演绎看,在中国西南少数民族中也有把"檠瓠"祖先演变为"盘古"者,将其传唱为"开天辟地生乾坤,生得乾坤生万物,生得万物人最灵"的创世之神 。

有学者在20世纪80年代经民间采风调查,访得在河南桐柏山一带有盘古山、盘古庙以及"盘古出世,开辟天地,补天、战洪水、除猛兽,发明衣服"等神话 。这些少数民族的盘古"史诗"和中原地区的盘古"神话群",虽然都有一定的依据,但实际上同汉代以后文献中的盘古传说一样,说明其"传之甚广"并有多种演绎。

后世纪念; 文化源地 地名

纪念方式

河南省桐柏县

2005年被中国民间文艺家协会正式命名为"中国盘古之乡"。当地的"盘古庙会"被确定为国家第二批非物质文化遗产之一。

2006年10月30日,举办了"全球华人首次祭祀盘古大典",并将每年农历九月初九定为祭祀盘古日。

2008年,启动"盘古创世神话传说群"国家级非物质文化遗产的申报工作。

广东省花都区

2007年,花都区传统民间文化活动"盘古王诞"入选广州市首批非物质文化遗产代表作。

2009年1月,花都狮岭镇被广东省文联和省民协授予了"广东省盘古文化之乡"称号。

2012年起,花都盘古王诞祈福活动从民间组织举办提升到市区层面来举办,不仅活动的规格和规模更上一层楼,对盘古文化的传承和发扬也进一步得到提升。

2015年,盘古王诞被列入了第六批广东省非物质文化遗产代表性项目名录,并首次升格为中国(狮岭)盘古王民俗文化节。

河南省泌阳县

2005年12月4日正式命名泌阳县为"中国盘古圣地"。盘古神话成为第二批国家级非物质文化遗产及河南省民间文化遗产抢救工程项目。每年农历三月初三的盘古山庙会,都有数万人从四面八方赶来祭拜盘古。

其他地名 地名

简要介绍

湖南省沅陵盘古洞

洞内有一巨大的石锁,和很多人工刁凿的生活用具。据说在一张石床上有一钟乳石柱,高有数米。专家推测,这样的大型钟乳石柱,其形成时间约万于年。

广东省广州盘古山

据清末编《花县志》载,盘古王庙神坛重建于嘉庆十四年(1809年),后烧毁,到光绪二十七年(1901年)再花巨资重建,成为古典艺术庙宇,保存至今。

陕西省宜川盘古山

位于宜川县的集义镇和寿峰乡之间,有座大山叫"盘古山"。后人为了纪念祖先,在两山之间的川道里建起盘古庙。据寿峰院明代碑文记载:"西耸盘古真梵"。说"盘古寺"在寿峰院的西边,可见盘古庙的存在更早。

史料索引

记载盘古的史籍 时期·作者

书名

东吴·徐整

《三五历记》

东吴·徐整

《五运历年记》

东吴·韦昭

《洞纪》

东晋·葛洪

《枕中书》

南朝梁·任昉

《述异记》

唐·编者不详

《灌畦暇语》

北宋·张君房

《云笈七签》

宋·张澡

《元气论》

南宋·罗泌

《路史》

明·周游

《开辟衍绎》

明·马欢

《瀛涯胜览》

清·马骕

《绎史》

清·陈廷敬等

《康熙词典》

清·徐人瑞、程瑶

《历代神仙通鉴》

形象评价

盘古神话在先秦乃至秦汉时期的汉文古籍中均没有记载,直到三国时代才出现在徐整的《三五历纪》中。(覃乃昌评)

盘古氏,人祖也。生于混沌之初,鸿蒙未判之先。……盘古氏,生参三才而赞两仪,子三皇而孙五帝,盖自是而人极始立,人道始明,人文始着。故曰:一气未分道在天地,两仪既判,道在圣人,盘古氏以之,自是而有卦画,而有结绳,而有网罟人制,何者不自盘古氏肇邪?自是而有耒耜,而有衣裳,而有律吕之音,何者不自盘古氏来耶。史弁三皇,书冠五帝,古今上下知有三皇五帝,而不知有盘古氏,岂荒远在所略耶!侧闻,万物本乎天,人本乎祖,不有我祖,何开我人。岂可使古今上下知有我人而不知有我祖也!茫茫堪舆,俯仰无垠,知者盖寡,谁其貌之。(明弘治谏议大夫左长史翰林检讨马政撰文)

天地本混沌,清浊不分明。牵赖盘古氏,持斧创世新。清者升为天,浊者滞为垠。(杨连龙《岁月抒怀》)

盘古是中国古代传说中开天辟地的巨人神,是最原始、最完整、最古老的创世神话。(袁宏勋《民俗巫山》)

盘古是中国神话中最原初的神,他生于混沌,并以大斧将混沌分开,成为天地,死后他身体的每寸血肉都奉献给大地,化育了万物,丰富了乾坤。……盘古,是我国历史传说中,开天辟地的祖先,他竭尽殚精,以自己的生命演化出生机勃勃的大干世界,为千秋万代的后人景仰。(马银文、汪建民《中华传统文化知识一本通》)[1]

参考文献

- ↑ 盘古大帝和元始天尊有何关系?民间称他们是同一人,这个说法对吗, 快资讯 ,2020-11-07