王树增查看源代码讨论查看历史

| 王树增 |

|

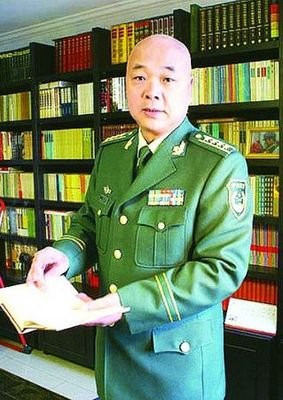

王树增,男,中国军旅作家。1952年2月生于北京市,中共党员,硕士研究生,国家一级作家[1],现供职于武警部队政治部创作室。政府特殊津贴享受者[2],全军艺术委员会委员。

目录

基本信息

人物说明----中国作家协会全国委员会委员[3]

民 族 ---- 汉族

出生地点----北京市

出生日期----1952年2月

国 籍 ---- 中国

职 业 ---- 作家

毕业院校----北京师范大学

代表作品----《红鱼》、《黑峡》、《鸽哨》、《远东朝鲜战争》、《长征》

人物经历

1968年,赴山西省临汾市乡村插队务农。1970年,应征入伍,历任空降兵某部战士、班长,武汉军区空军政治部创作室专业作家,鲁迅文学院教师,广州军区战士话剧团编剧。1972年开始发表作品。

1991年,毕业于北京师范大学研究生院作家研究生班。1992年,加入中国作家协会。2008年10月1日,在百家讲坛讲《长征》。十分生动,形象,受到广大听众的青睐。

2010至2011年,先后在百家讲坛主讲《王树增解读淮海战役》《王树增解读平津战役》《王树增解读辽沈战役》,同样引起轰动。在中央电视台特别节目《1911再读辛亥》(六集)、《脚踏着祖国的大地》(六集)中任节目总撰稿。

2016年12月,当选中国作家协会第九届全国委员会委员。

个人作品

主要作品

中篇小说:《红鱼》、《黑峡》、《鸽哨》等;

长篇纪实文学:《远东朝鲜战争》、《解放战争》《1901》、《长征》、《抗日战争》、《抗美援朝》等。长篇历史随笔:《1911》。

作品欣赏

《长征》

作品注重对生动情节的描述,注重对历史事件中人物心理活动的描摹和对历史环境、社会环境、自然环境等的渲染。还特别讲究挖掘与披露众多生动细节以及珍贵历史资料。作者将长征放在人类历史的长河中进行考察,竭力提取的是长征这一伟大行动所蕴涵和映射出的那一群人的不灭信念、坚定追求和永恒理想,从而使长征精神具有了"泛人类精神"的意味,也就使其具有了普适性。

《1901》

《1901》是在一种惆怅的心情中完完的。彻察丝缕而又探求大势--我想用激情内敛的叙述方式描绘出我们这个民族的面孔和表情。历史事件在《1901年》中并非叙述的主体,而是所有历史人物心灵"出卖"的背景,连贯的不是频发的历史事件,而是中国人纷乱的心绪历程。之所以选择了一百多年前的历史,是因为中国人千年不变的面孔在那段日子里突然表情急剧丰富起来。

《远东朝鲜战争》

第二次世界大战结束后,几乎没有人怀疑,美国和美军的战争能力;也没有人怀疑,美国和美军将在未来的战争中必胜。然而短短五年后,这个国家和这支军队在朝鲜战争中却失败了。强大的美国军队称他们在朝鲜的失败是"一个令人啼笑皆非的结局"。想及第二次世界大战的胜利,这次战争失败的结局令这个军事强国举国不解,《远东朝鲜战争》真实地再现了这次战争的宏大过程。

《抗日战争》

在抗日战争胜利70周年纪念日即将到来之际,军旅作家王树增推出了自己的长篇小说《抗日战争》,全景式反映了八年抗战,目前该书第一卷已经出版。王树增在接受采访时半开玩笑的表示,写作是个"体力活儿":"小说的创作经历两个阶段,首先便是史料研读、采访积累,花费很长时间。所有战争的电报我都要看,还必须经过细致的对比。"

《抗日战争》属于其"战争系列"作品之一。该书以三卷的恢宏篇幅记录了发生在20世纪三四十年代的抗日战争,对重大历史事件、战役均有所展现,对敌我双方统帅部的战役计划、兵力部署及战役经过等都做了详尽叙述,特别是对战役结局及经验教训,从军事学术的高度给予分析、总结。

| 王树增 |

|

"这是王树增作品中规模最为宏大、写作最艰难、写作时间最长的一部。"《抗日战争》出版方,人民文学出版社社长管士光表示,全书刻画了中华民族在战争中自强不息的生动形象,顽强的精神意志贯穿始终,"全书结构坚实、叙述流畅,无疑是纪念反法西斯战争胜利的重要原创作品之一"。

创作缘由

王树增说,他打算写两个系列,一是中国革命史系列,包括《远东朝鲜战争》、《长征》和《解放战争》;还有一个是中国近代史系列,包括《1901》、《1911》和《1921》。他说,这些书都是写给当代中国青年人看的,他希望青年人通过自己的作品读懂历史。

王树增说:"当代青年对中国民族历史的解读还远远不够。一个民族把自己经历的悲伤的或者欢乐的往事当作珍宝一样捧在手里,把它作为照耀未来民族前进的一盏灯。我们的青年在这样一个物欲横流的环境之中,无论如何不能丢失信念和信仰。中国人一直是生存信念最坚定、生命力最强的一个民族。"

在创作《长征》过程中,王树增也是怀抱着这样的愿望。2000年底,他看到了美国时代出版公司的一本书,该书由西方各个领域的专家评选出公元1000年到2000年影响人类历史进程的一百件大事。其中一件是1934年的中国工农红军长征。他认为,对于发生在70年前的中国革命史上的重要事件,中国的青少年对它认识得还远远不够。于是,他开始思考一个问题,就是当代的中国人眼中的长征和西方人眼中的长征到底有多大差异。另外还有一个现象,就是近些年来,有不少外国青年重走长征路,这些物质条件非常优越的青年在这条路上寻找什么呢?他说:"我相信这些外国青年走在红军的长征路上,是在朝拜和寻找某种精神。西方专家把它列入一百件大事,我觉得根本的理由是,它前所未有地体现出了人类还有如此坚韧的精神、如此为了信仰的实现而前仆后继的精神,在其规模上是人类前所未有的大规模的迁徙,在其精神上体现了人类能够不断取得进步和发展的最为可贵的精神基础,那就是永不言败、永往直前、前仆后继。"

王树增介绍说,自己为写《长征》,差不多翻阅了数千万字的资料,仅笔记就做了二百多万字,写作时参阅的长征地图几乎都被"时间"磨破了。对于一个严肃的写作者来说,这是一次漫长而艰苦的精神之旅。

《长征》一书中记录了很多鲜为人知的事实,深入挖掘了历史中的细节。王树增说,写作《长征》的过程,也是他思想不断升华的过程。开始他对长征的认识只是在人类的忍耐力或坚韧力的层面,而写作过程中更令他感动的却是中国工农红军所张扬的理想主义。他说,这支红军队伍基本上由两个奇特的层面组成,一是受过良好教育的文化政治精英分子,另一个就是来自中国社会最低层的目不识丁的赤贫阶层。这两个阶层结合所撞击出来的为理想而奋斗的精神常常令人感动。他说:"中国的农民是世界上最赤贫的阶层,他的头顶上有一层层的盘剥和重压, 他内心的屈辱是最深重的。所以当红军队伍开到他家乡的时候,当红军的宣传员跟他们说'你们不是生下来就是牛马,你们也可以做一个人。从来没有什么救世主,也不靠神仙皇帝。你们跟着红军这杆旗帜走,去铲平世界上的一切不公道',我觉得在那一瞬间,这些农民他们心中的那种狂喜是不可压抑的,于是就跟着这杆红旗走了。绝大多数红军战士为了他们的这种理想倒下去的时候,他们几乎还没有分清大胡子的马克思和小胡子的列宁之间的区别,因为他们不识字。但我觉得,当他倒下去的时候,如果他怀抱这样的梦想的话,他也认为是值得的。"

王树增觉得,长征是一个解读不完的历史事件,从任何角度解读都可以发现感动,而这种感动常常令读者思索中华民族的前途,思索这个国家的前途。

获奖情况

作品曾荣获中宣部"五个一工程奖";

共青团"五个一工程奖";"中国人民解放军文艺大奖";"第二届鲁迅文学奖";"曹禺戏剧文学奖";

第四届鲁迅文学奖(2004-2006年)全国优秀报告文学奖。

2011年11月21日,"2011第六届中国作家富豪榜"重磅发布,王树增以300万元的年度版税收入,荣登作家富豪榜第13位,引发广泛关注。

人物评价

综合评价

王树增身材高大,是一位有30多年军龄的现役军人。他20多岁开始写作,发表过一系列小说,他创作的话剧曾获中国话剧最高奖--曹禺戏剧奖。近几年,他专注于非虚构类文学的创作,先后出版了《1901》、《远东朝鲜战争》、《1911》等作品,受到评论界的关注,被认为是开创了当代中国历史纪实文学中以细节还原历史面貌的写作范式。

自我评述

数十年的军旅生涯,使王树增养成了豁达、淡泊名利的豪爽性格。为了能专心写作《长征》,他辞去领导职务,在书房里一待就是6年。他说自己不适合做官,这一辈他只能做两件事,一是穿军装,当部队中的一个战斗员;二是写作。也正是由于这个原因,他一度转业任鲁迅文学院办公室主任,4年后他又重新入伍。

在谈到军人和作家两种身份的关系时,王树增说:"军队的生涯使我走遍了中国的几乎所有的地方,这样我跟社会的接触、跟 这块土地的接触十分紧密。另外,军队生活给我们性格上带来了某种塑造,英雄主义、荣誉、责任、信念等,还有吃苦耐劳、不怕困难的精神,军人的那种锐气和韧力,我想对于这作来说,这些品质都是必须的。"

人物轶事

2008年10月,中央电视台《百家讲坛》开始讲长征,主讲人选定长篇纪实文学《长征》的作者王树增。

在长征题材的写作中王树增的《长征》算得上"空前绝后",它以全景式客观再现,全球化认知高度使红色题材的写作有了全新的面貌。《百家讲坛》风格定位是偏重于传统文化经典的大众化解读,是对传统文化的多角度、多立场和多样式的展示,百家纷呈,各领风骚,奇谈异说,相持共存,作为电视栏目因此获得极高的收视率。而与选题相关的图书,也都成为久居排行榜的畅销书,如于丹的《心得》、易中天的《品三国》。这次《百家讲坛》首次讲述红色题材,也是希望在讲述风格、题材方面有所突破。

王树增认为,作为《百家讲坛》这样的栏目,除了选题的"大众化"、"社会化"和允许多种解读的特性之外,更重要的是主讲人的讲述能力和表现魅力,他在必备广博的杂识和专业的水准的前提下,还要必备讲述的技巧,因为这是电视节目,无论如何也有"秀"的成分,主讲者不得不承担类似演员的表演力和亲和力。

《长征》原是一部字数超过60万的巨著,这次被搬上电视媒体,被录制成几期节目连续播出,有限的时段无法容纳著作中的海量内容,王树增对原著做出了相应的调整和选择。《百家讲坛》的听众是极其大众化的,录制现场的观众不是栏目组织而是自愿前来的,观众几乎包含了社会的各个阶层。观众有坐下来的自由,同时也有中途退场的自由。

王树增说,在录制的过程中,让他能够继续下去的,正是这些现场观众。他们在倾听过程中的屏神静气或会心一笑,都使他觉得他在做一件很有意义的事。不过,王树增拒绝出版"百家讲坛"版的"长征",他希望读者能够喜欢人民文学出版社出版的那本《长征》。

视频

王树增解读大决战(第一集) 2018年5月12日发布

百家讲坛_王树增解读淮海战役 全9讲 2019年7月1日发布

参考来源

- ↑ 王树增 ,中国作家网

- ↑ 那些当过空降兵的人:著名军旅作家王树增 ,腾讯, 2015-11-19

- ↑ 【诚理讲坛】著名军旅作家、《长津湖》顾问王树增老师开讲“长征精神” ,腾讯, 2021-10-30