浑仪查看源代码讨论查看历史

| 浑仪 |

|

浑仪 是中国古代的一种天文观测仪器,是以浑天说为理论基础制造的、由相应天球坐标系各基本圈的环规及瞄准器构成的古代天文测量天体的仪器。在古代,“浑”字含有圆球的意思。古人认为天是圆的,形状像蛋壳,出现在天上的星星是镶嵌在蛋壳上的弹丸,地球则是蛋黄,人们在这个蛋黄上测量日月星辰的位置,因此,把这种观测 天体位置的仪器叫做浑仪。

基本信息

中文名 浑仪 [1]

别 名 璿玑玉衡、玑衡

仪器用途 天文观测

理论背景 浑天说

地 区 中国

地 点 紫金山天文台

理论背景

“浑天说是中国古代的一种重要宇宙理论,东汉天文学家张衡在其著作《浑天仪注》中认为:"浑天如鸡子,天体圆如蛋丸,地如鸡中黄",天内充满了水,天靠气支撑着,地则浮在水面上。浑仪和浑象是反映浑天说的仪器,即是"物化"和"浑天说"。浑象的构造是一个大圆球上刻画或镶嵌星宿、赤道、黄道、恒隐圈、恒显圈等,类似天球仪。

主要构成

四游仪就是最早的这种结构。一个双重的圆环,把窥管夹在中间,窥管可以在这个双环里滑动,只要在这个双环平面内的任何方向都可以看到。这个双环可以绕两个支点转动,双环所在的平面可以扫过全天球,借助双环的旋转和窥管本身的移动,就可以“以一管窥全天了”!

除了四游仪和窥管外,浑仪的其它部分就是代表各种天文意义的环圈坐标和支撑结构。一般来说,有地平圈,代表地平面,有子午环代表经过天顶南北方向的环;有赤道环、黄道环、白道环等。所以,浑仪就是用来给肉眼所能看见的天体测定坐标的仪器。

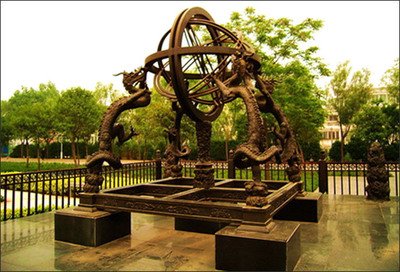

明制浑仪不仅是一架古老精密的科学仪器,而且也是一件精美绝伦的艺术珍品。它由四龙柱、一云柱支撑,四角台则以四云山装饰,造型紧凑协调,浑然天成。请注意浑仪底盘的沟槽,这是用来注水的,其作用相当于现在的水平仪。[1]

历史发展

中国浑仪的发明大约是在公元前四世纪至公元前一世纪之间,史籍记载浑仪的制造始于汉落下闳。

落下闳制造的浑仪观测天象,测定了二十八宿的距度、五大行星的运动情况等等,为制定《太初历》取得了第一手资料。

我国古代的浑仪在此基础上经过几次改进。

第一次 在东汉,傅安和贾逵给浑仪增加了黄道环,因为黄道和赤道有一个23度多的交角,加了黄道环可以更方便的测量太阳的位置。后来又有人加了地平环和子午环,浑仪就完整了。

第二次 在唐代初年。李淳风把浑仪由两重改为三重,之前的浑仪分为两层,外层为六合仪,包括地平环,子午环和赤道环,是固定的。内层为四游仪,包括赤经环和窥管,能够旋转,用于对天体目标观测。李淳风在两层中间增加了三辰仪,三辰是什么呢?三辰就是日月星,三辰仪就是三个相交的圆环构成,分别为黄道环,白道环和赤道环,对应太阳、月亮和恒星的位置,三辰仪可以绕着极轴在六合仪里旋转,四游仪又可以在三辰仪里旋转。

第三次 多重环结构的浑仪虽是一杰出的创造,在天文学史上也起过重要的作用,但其自身也存在着两大缺陷。一是要把这么多的圆环组装得中心都相重合,十分困难,因而易产生中心差,造成观测的偏差。二是每个环都会遮蔽一定的天区,环数越多,遮蔽的天区也越大,这就妨碍观测,降低使用效率。为解决这两个缺陷,从北宋起即开始探索浑仪的简化途径。沈括由两个方面进行改革,一是取消白道环,借助数学方法来推算月亮的位置;二是改变一些环的位置,使遮蔽的天区尽量减少。

到了元朝,郭守敬对浑仪进行了大胆的创新改革,拆除了层层相套的圆环,取消了黄道环,并在仪器上加设了正方案,这便是他创制的简仪。

参考来源