地壳断裂查看源代码讨论查看历史

| 地壳断裂 |

|

|

中文名: 地壳断裂 外文名: crustal fault |

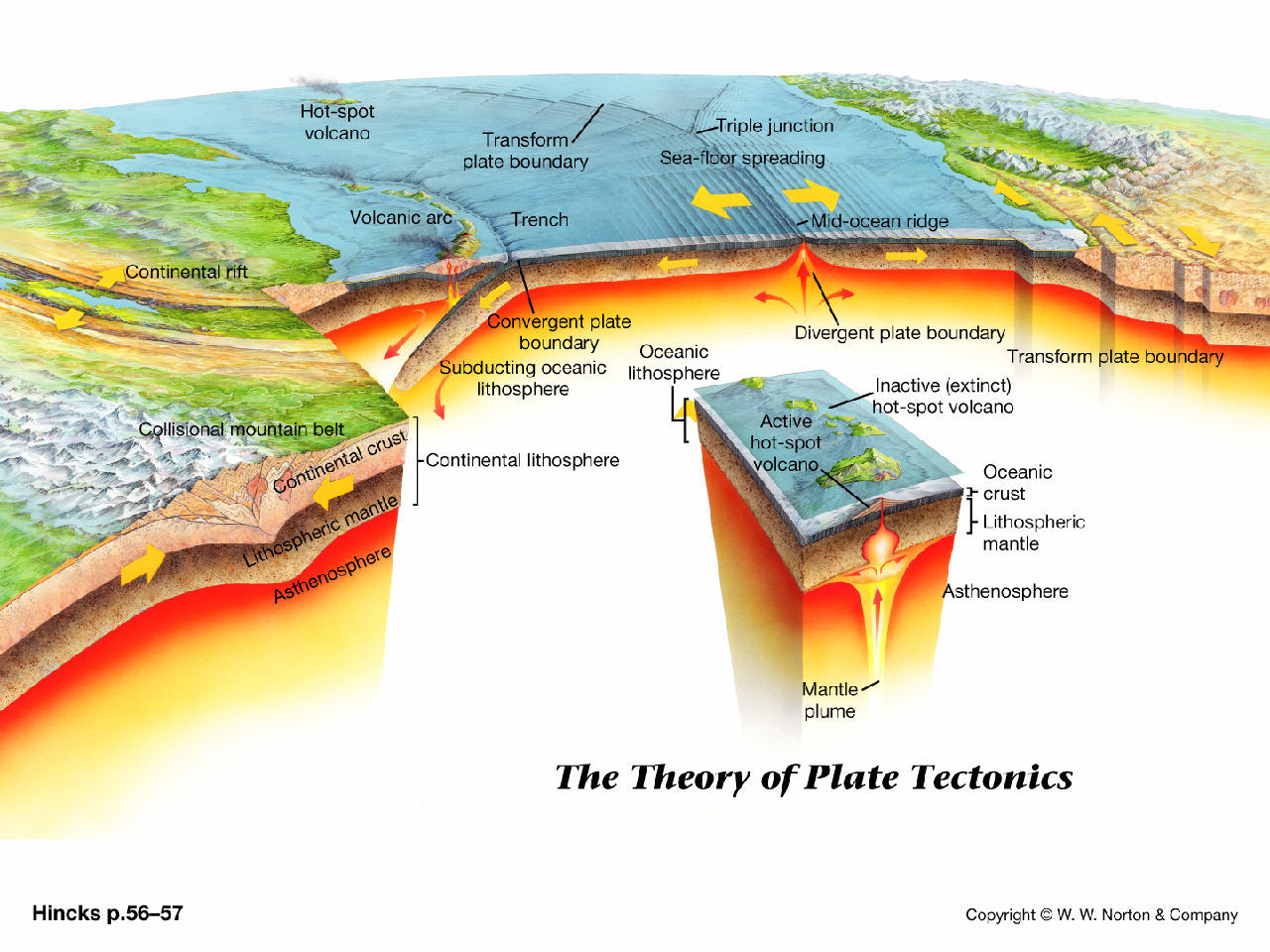

地壳断裂(crustal fault)是指切穿地壳达到莫霍面的穿层断裂。现代大洋地壳内的火山岩带,多为地壳断裂作用形成。[1]

简介

地壳断裂(crustal fault)是指切穿地壳达到莫霍面的穿层断裂。现代大洋地壳内的火山岩带,多为地壳断裂作用形成。地质历史时期的地壳断裂标志:①镁铁质岩(辉长岩、玄武岩)带或镁铁质岩体分布线;②古、中、新生代盆地、地堑的排列线,且盆地、地堑中有玄武岩或其他镁铁质岩与沉积地层同期生成,如东非裂谷、汾河地堑、冀中地堑、长江地、燕辽断陷、淮河断陷等;③沿断裂带常表现出重力、地热和地磁异常,沿活动的断裂带有浅源地震。对区内金属矿带有控制作用。

东非裂谷

东非裂谷带分成二支纵贯南北、形成二条裂谷带高地,中部地势较为坦荡。东裂谷带底部由熔岩充填并分割成许多闭塞盆地和深浅不一的湖泊,两侧形成高耸的熔岩台地、陡崖、阶地和若干巨大的火山锥体,非洲第一高峰乞力马扎罗山(海拔5895米)、第二高峰肯尼亚火山(海拔5199米)就坐落在裂谷带东侧、赤道附近,并形成罕见的"赤道雪山"奇特景观。西裂谷带高度不及东裂谷带,谷底最高部分在基伍湖附近(海拔1460米),其南面是熔岩高原,北侧是火山群体、再北是地垒式块状山--鲁文佐里山(海拔5119米)。最宽和最低处在坦噶尼喀湖盆,其南部宽150公里,湖底低于海平面。高原主体东侧阶地下方是宽窄不等的沿海平原。

汾渭地堑系

汾渭地堑系(Fen Wei graben system)又称汾渭裂谷系。展布于阴山及秦岭两个东西向构造带之间,西起宝鸡,向东沿渭河、汾河延伸,于侯马、运城向北转为北北东向,至大同、延庆段转变为北东向。该地堑系由大小不一的十个地堑型盆地组成,总体呈雁行排列的“S”形展布,长逾1200千米,宽度一般在10-50千米之间。地堑系的形成始于始新世,当时的断陷沉积仅限于渭河盆地,中新世的地堑型沉积扩大到运城盆地,地堑系总体格局大体形成于上新世。第四纪以来继续沉陷,渭河盆地第四系底界的埋深普遍大于2000米。北段的大同、延庆盆地则主要形成于第四纪。因此,具有南部发育早,断陷幅度大,北部发育晚,断陷幅度小的总趋势。有人认为这个地堑系是以前期隆起构造为背景的,以后因伸展—剪切作用而形成了一系列雁列的张性断陷盆地;也有人对此提出质疑。在忻县、大同盆地有新近纪和第四纪的碱性橄榄岩分布。沿该地堑系出现许多温泉,表明这是一个高热流值的地带,还是一条地震活动带。所有这一切都说明,它是华北地区的现今构造活动的裂谷带。