乔治·梅瑞狄斯查看源代码讨论查看历史

|

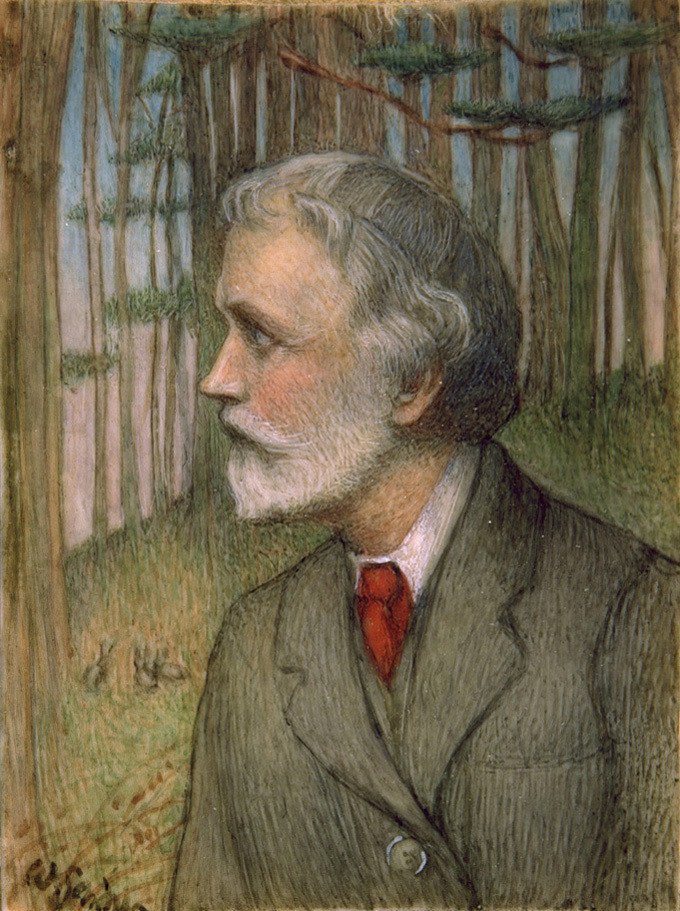

乔治·梅瑞狄斯,OM,(George Meredith,1828年2月12日-1909年5月18日),英国维多利亚时代诗人,小说家。他的诗歌多取材现实和个人经历,真诚地表达着自己的悲伤与快乐;他的小说如《比尤坎普的职业》、《利己主义者》和《十字路口的戴安娜》以其结构严密,人物形象鲜明,对话精彩获得了评论家和读者的一致欢迎;他对喜剧创作的论文是喜剧理论上的重要文献;他作为审稿人给年轻作家的建议和对他们作品的评论影响了很多作家。

早期创作与生活困境

婚后的梅瑞狄斯夫妇曾四处旅行了一段,他继续创作诗歌,发表在《家庭文字》和《弗瑞瑟杂志》上。1851年梅瑞狄斯自费出版了第一部诗集《诗选》,对于生活困窘的他,自费出版这本册子无异于雪上加霜,而出版后社会上的反响又很小。文学圈子里情况较好,名满天下的桂冠诗人丁尼生很看重《山谷中的爱情》这一篇中的才气。年轻的William Michael Rossetti表示喜欢其中的真诚,但也批评这部诗集和其他新人诗集一样都存在着结构的不平衡。评价家查尔斯·金斯雷指出类似问题,但也赞扬了他健康活泼的风格。[1]。读者的冷遇让梅瑞狄斯深受打击,以致于一直不愿再提到这部诗集。

1853年梅瑞狄斯夫妇在已然寡居的岳父家居住,他们的儿子也在此诞生。老作家对梅瑞狄斯的创作给予了很多鼓励与帮助,使梅瑞狄斯了解到幽默作品、讽刺作品和喜剧的写作方法,这影响了后来梅瑞狄斯对喜剧创作的观点。有了孩子之后,梅瑞狄斯和妻子的性格不合更加凸显出来,两方争吵不断,以致梅瑞狄斯只能搬走以免打扰岳父安静的生活。1856年,梅瑞狄斯结识了前拉斐尔派画家Henry Wallis,威利斯以梅瑞狄斯为模特画了自己的代表作《查特顿之死》,并为他的妻子玛丽画了肖像。两年后玛丽·梅瑞迪斯发现梅瑞狄斯一直在隐瞒自己的低微出身,愤而出走,与威利斯一同去了卡普里岛,把孩子留给了梅瑞狄斯[2]。这次出走使得他们本来就出现裂痕的婚姻趋于瓦解。1859年妻子回到英国,却变得暴躁易怒,居无定所地游荡了两年后就去世了。梅瑞狄斯既没去见临终的妻子,也没参加她的葬礼。他对这一事件一直缄默无言,但这成了他诗歌的主题之一[3]:16-17。

同时陷入文学创作和家庭生活双重危机的梅瑞狄斯坚持写作。1856年他写了一篇奇幻故事《沙格帕特的理发师》,由查普曼-霍尔公司出版,故事采用了类似《一千零一夜》的故事套故事风格,写一个波斯理发师和沙格帕特王的故事,公众对梅瑞狄斯采用的东方式的隐喻不感兴趣,但乔治·艾略特认为这部小说的作者具有很好的天赋。1857年梅瑞狄斯和朋友发现了一家可以提供晚餐的寄宿式公寓,他暂住在这里,创作了《菲丽娜:科隆的传奇》,这部作品在读者中的反应更为平淡,连乔治·艾略特都认为这部作品的水平比《沙格帕特的理发师》有所下降。