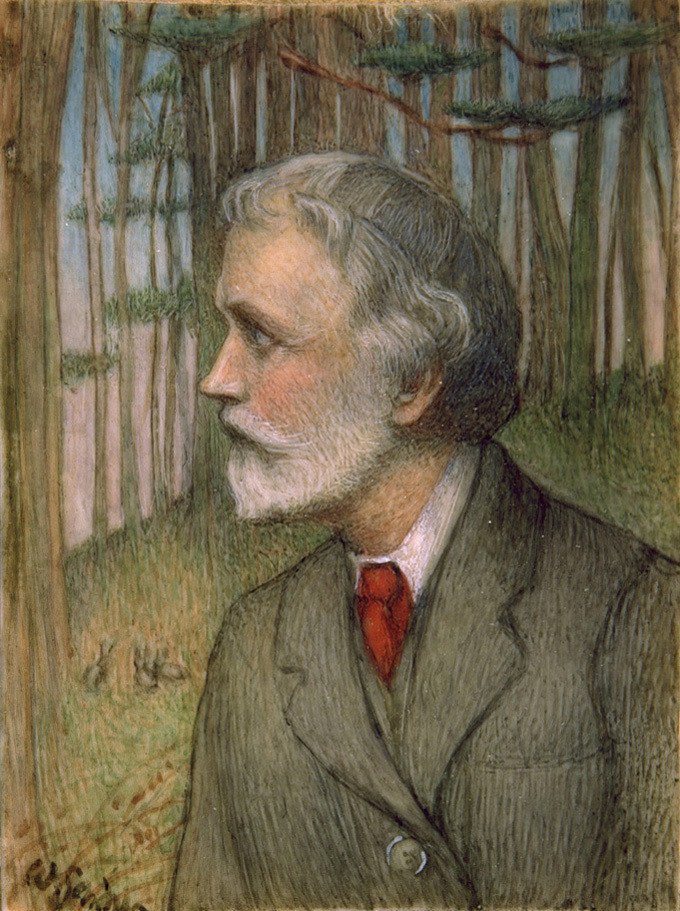

喬治·梅瑞狄斯

|

喬治·梅瑞狄斯,OM,(George Meredith,1828年2月12日-1909年5月18日),英國維多利亞時代詩人,小說家。他的詩歌多取材現實和個人經歷,真誠地表達着自己的悲傷與快樂;他的小說如《比尤坎普的職業》、《利己主義者》和《十字路口的戴安娜》以其結構嚴密,人物形象鮮明,對話精彩獲得了評論家和讀者的一致歡迎;他對喜劇創作的論文是喜劇理論上的重要文獻;他作為審稿人給年輕作家的建議和對他們作品的評論影響了很多作家。

目錄

早期創作與生活困境

婚後的梅瑞狄斯夫婦曾四處旅行了一段,他繼續創作詩歌,發表在《家庭文字》和《弗瑞瑟雜誌》上。1851年梅瑞狄斯自費出版了第一部詩集《詩選》,對於生活困窘的他,自費出版這本冊子無異於雪上加霜,而出版後社會上的反響又很小。文學圈子裡情況較好,名滿天下的桂冠詩人丁尼生很看重《山谷中的愛情》這一篇中的才氣。年輕的William Michael Rossetti表示喜歡其中的真誠,但也批評這部詩集和其他新人詩集一樣都存在着結構的不平衡。評價家查爾斯·金斯雷指出類似問題,但也讚揚了他健康活潑的風格。[1]。讀者的冷遇讓梅瑞狄斯深受打擊,以致於一直不願再提到這部詩集。

1853年梅瑞狄斯夫婦在已然寡居的岳父家居住,他們的兒子也在此誕生。老作家對梅瑞狄斯的創作給予了很多鼓勵與幫助,使梅瑞狄斯了解到幽默作品、諷刺作品和喜劇的寫作方法,這影響了後來梅瑞狄斯對喜劇創作的觀點。有了孩子之後,梅瑞狄斯和妻子的性格不合更加凸顯出來,兩方爭吵不斷,以致梅瑞狄斯只能搬走以免打擾岳父安靜的生活。1856年,梅瑞狄斯結識了前拉斐爾派畫家Henry Wallis,威利斯以梅瑞狄斯為模特畫了自己的代表作《查特頓之死》,並為他的妻子瑪麗畫了肖像。兩年後瑪麗·梅瑞迪斯發現梅瑞狄斯一直在隱瞞自己的低微出身,憤而出走,與威利斯一同去了卡普里島,把孩子留給了梅瑞狄斯[2]。這次出走使得他們本來就出現裂痕的婚姻趨於瓦解。1859年妻子回到英國,卻變得暴躁易怒,居無定所地遊蕩了兩年後就去世了。梅瑞狄斯既沒去見臨終的妻子,也沒參加她的葬禮。他對這一事件一直緘默無言,但這成了他詩歌的主題之一[3]:16-17。

同時陷入文學創作和家庭生活雙重危機的梅瑞狄斯堅持寫作。1856年他寫了一篇奇幻故事《沙格帕特的理髮師》,由查普曼-霍爾公司出版,故事採用了類似《一千零一夜》的故事套故事風格,寫一個波斯理髮師和沙格帕特王的故事,公眾對梅瑞狄斯採用的東方式的隱喻不感興趣,但喬治·艾略特認為這部小說的作者具有很好的天賦。1857年梅瑞狄斯和朋友發現了一家可以提供晚餐的寄宿式公寓,他暫住在這裡,創作了《菲麗娜:科隆的傳奇》,這部作品在讀者中的反應更為平淡,連喬治·艾略特都認為這部作品的水平比《沙格帕特的理髮師》有所下降。