王书芳查看源代码讨论查看历史

| 王书芳 |

|

|

中文名称;王书芳 国籍; 中国 民族;汉 出生地;陕西礼泉 出生日期;1965年10月 职业;教师 毕业院校;乾县师范 主要成就;获全国书法艺术展宋词书艺百强奖 代表作品;书法作品《弘道扬正》、书法作品《乘风破浪》等 |

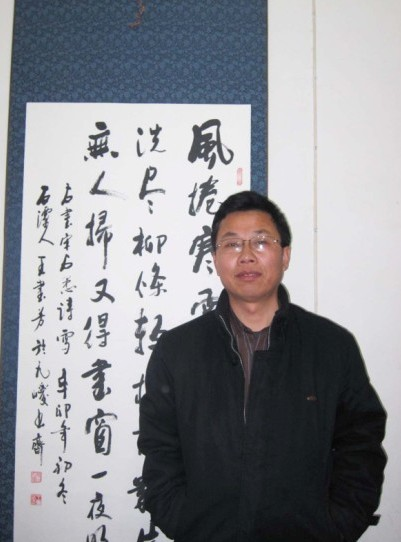

王书芳,男,别署石潭人,1965年10月生,陕西省礼泉县人。幼承家学,自上师范起,书学颜柳,兼追二王,擅行书。书法追求"以德为魂,以书为骨",注重个人品德修养和文化素养,讲求字如其人,以书法来抒发胸臆。人民日报海外网以《以文化书,技道两进》两次介绍了他的书法,中国文娱网、陕西日报、咸阳日报、西安商报也刊登了他的书法作品,获千年宋词第二届全国专题书法艺术展"宋词书艺百强"提名奖。[1]

个人简介

王书芳近三十年教育生涯中,他潜心擅长的行草书中可以品味出了其浸淫二王、李邕、苏轼、米芾、王铎、赵之谦诸家的痕迹,而终以苏风较著;大草也是王书芳老师书法的着力点,其大开大合、恣肆纵横,畅达遒劲、从容不迫、神定意闲,显然兼有旭、素、山谷、王铎的笔墨神韵;篆隶也是其创作的胜场,钟鼎、石鼓的静穆,汉碑的气厚、简帛书的萧散被其汲收融汇,高古而清新成为其碗底妙笔。

人民日报海外网以《以文化书,技道两进》两次介绍了他的书法,陕西日报、咸阳日报、西安商报也刊登了他的书法作品,获千年宋词第二届全国专题书法艺术展"宋词书艺百强"提名奖。

在纷繁浮躁的社会里,坚守住心中的一片宁静,于工作之余,埋头书斋,潜心笔耕,不事张扬。广搜名家碑帖经典置于案头,三十年如一日博览群书,广临诸帖,集技术与艺术、理论与创作、兼画和治印创作研究于一身,其书法率真随性,始终追求"以德为魂、以书为骨"之境界,历经磨砺,中年后步入艺术殿堂,创造出了自己独有的书法艺术风格。

其书法作品寓教化于笔墨之中,大力弘扬和推进中华民族传统文化。旨在于"以文会友,以友辅仁,意非为名,唯宏隆德"之目的。

书法作品及事迹多次在《人民日报》海外网、《陕西日报》、《咸阳日报》、《各界导报》、《西安商报》、《今日咸阳》、《今日中国论坛》等媒体杂志刊登发表。入展千年宋词第二届全国专题书法艺术展,并获"宋词书艺百强"提名奖,其传略入编《咸阳人物大辞典》。

文学作品欣赏

心静似水

我们一帮同学及夫人参观咸阳师院艺术系建院20周年书画展且按下不表。饭罢,天空骄阳似火,会长提议去喝茶,而杨教授提议去拜访奇人史老师。

杨钦与夫人介绍说史老师乃民院附中一高三数学教师,其在周陵置一二层小屋,取名"三水斋"。每日授课之余,坚持游泳,随即赴三水斋打坐,诵佛经,抄经文,心无旁骛,一心向佛,自是敬佩。我们便驱车拜访。

周陵应该是周文王或周武王之陵园,墓冢周围松柏森森。史先生之三水斋即在其中,电话预约,其弟子开门。过一砖石小道,至一小院,院中一石桌,石凳,想是傍晚品茶之所。门头是吾等干师国文老师常世民篆书三水斋,两边是篆书对联,未及细读便被弟子迎进屋内。一阵袅袅佛乐传入耳中,墨味扑鼻(必是多日的宿墨)。换鞋入室,顿觉清凉。史先生打坐在根雕茶几后,双手合十欢迎吾等。 杨教授和史先生自是很熟,他进门便虔诚的给佛像上香叩拜。

趁着先生给我们让座、沏茶。便环顾四周:其迎门墙上便是先生的一幅蝇头小楷抄就的佛经。左边一尊佛像两边是常世民老师的六尺六屏佛诗,字迹潇洒飘逸。右边书案后是张晓奇书写的六尺六屏佛诗,字迹内敛,刚劲。旁边一斗方上几字,却怎么也认不出来。心想,这样的书法不要也罢,自己一个常写字的都认不出来,想必他人认得的也不多。这样的书法作品有什么教育意义?问问却是"罪过"二字。呼呼。真不知这是写字还是绘画?

我们围着史老师坐定,大红袍茶也已沏好,品一口,苦涩中略带甜味。我们便很冒昧的问先生缘何信佛,他笑了。信佛要有佛缘。讲求悟,要生慧根。虽然母亲也信佛,自己打小就听母亲念佛经,但对佛教知识知之甚少。只知道母亲一直教导人一辈子要一心向善。。而自己只对史先生的一个观点很感兴趣,他说给学生教知识和悟佛经一样,给学生讲清知识即可,不可侵占学生"悟"知识的时间,自是反对补课。听罢很以为然。会长、许先生和史老师讨论甚是投机。

看书案上先生所抄佛经,字的好坏吾辈不敢乱评,但见六尺之幅,自第一字至最后一字笔力稳健,字里行间看不到换气之处,见不到一丝慌乱与浮躁。会长和吾赞叹不已。其心境由此可知矣!杨钦欣然命笔:静能生智。让我书,在先生及向阳面前,心已慌乱,提笔竟手抖不已。而长锋笔自己并不熟悉,慌乱中写下"返朴归真"四字竟如柴棍乱画一般,自是羞愧难当。看许贤弟提笔挥洒"野鹤闲云"四字,与其人其境,很是相符,大家一片赞叹!

诗云:菩提本无树,

明镜亦非台。

本来无一物,

何处惹尘埃。

心中有佛,佛自在心。随缘自适、烦恼自除。对史先生的信仰,吾等凡人不敢妄加评论,但其在这个浮躁社会的心境与不懈追求,确令我敬佩不已。奇人矣。

许是向阳所书感动先生,遂赠手抄佛经一幅。 史先生书"克己复礼"四字自己很是喜欢,向先生求得,自是珍藏。

天空依然骄阳似火,但蓝天白云,绿树环合的周陵却异常安静。大家提议与先生合影,会长以专业摄影师的眼光,以为其室外景,与人与境不符,遂在先生案前合照。

临别,看自己那四字真是拙劣,随手毁之。忽心生八字:"心静似水,人淡如菊",以期再访相赠先生。而大家却都奇怪,平日雄才大志、引经据典、锋芒毕露的李教授今日竟一言未发,不知何故?

雨中观秦汉新城

加强调到秦汉新区我还没去过,买完衣服时间还早,我们便想去老同学那儿逛逛。整天在学校,与外面的世界好像隔绝了一般。一天到晚,总有干不完的事情。打电话问加强他们新区在哪里,他说沿着金旭路一直向东,上兰池大道。金旭路在哪儿呀,我想,他就在咸阳东边,便开着车,沿着人民路一路向东,原来金旭路就是石化大道么。

反正没事,接上加强,他便带领我们雨中看新区。车上兰池大道,两边的景色立刻翠绿起来。双向八车道的兰池大道很宽敞,车流很少。路两边、中间绿化带都是新移栽的柳树林及国槐,还有叫不上名字的花草。我不由赞叹这新区建设的伟大成就来。加强便骄傲的向我们介绍起他们新区建设的宏伟规划,建设功绩来。

车到上林桥,我们便转上河堤路。桥下,有一帮年轻人正支起野外烧烤的炉子,吃烧烤,香味扑鼻。我们打着伞上上林桥。加强说,上林桥是在原桥址的西边建设的,好像也是双向八车道的大桥,宏伟宽阔,对面直通西安北客站,把西安咸阳连在一体了。路边的灯柱上篆字"秦"字周围是古典图式装饰,古朴庄重,看得出设计者的匠心独到。原桥址只剩下几个水泥桥墩孤零零的在水中。站在桥上东看西望,渭河北岸石砌的岸边,花团簇拥,造型优美。岸上河堤路用红色水泥铺就自行车道和机动车道被垂柳护卫者,原来的黄沙荒草都被草皮覆盖,真是美丽。 此情此景,不由人诗兴大发:

立马平原望故宫,

关河百二古今雄。

南山双阙阿房近,

北斗连城渭水通。

龙去野云收王气,

鹤来陵树起秋风。

英雄事业昭前哲,

看去秦皇汉武功。

呵呵,这可不是我写的诗,是明代诗人熊鼎的《咸阳怀古》。 我们下桥踏上那红色车道,恍惚间我还以为踏上了大连的迎宾大道。想不到我们咸阳还有这么美丽的地方。生态环境好了使大批叫不上名水鸟都来了。加强又在旁边骄傲的说起他每天下午漫步其上,河中流水湍湍,岸边水鸟鸣叫,好不让人羡慕。筑巢才能引凤,我真为西咸新区为咸阳发展大思路叫好。

渭城朝雨浥轻尘, 客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

王维先生若在我想他断不会生出那么悲情的诗句的。

车在河堤路上慢慢地行驶,细雨从车窗打在身上,好不惬意。忽然看到一块块巨大的广告牌后残垣断壁间像被撕裂伤口, 一片瓦砾,一条野狗在其间乱刨着。加强说这是原来的一个村子为了大开发整体搬迁了。我不禁愕然,整-体-拆-迁?忽然,想起伶俐家好像就在这里,不知是否也在搬迁之列?路边杂草丛生,砂石随处堆放,确实今非昔比。但是,这里可是人家世世代代生活的故土啊。

"秦王扫六合,

虎视何雄哉。

挥剑决浮云,

诸侯尽西来。"

想当年的咸阳原,驰道纵横,宫阙林立。李商隐赞曰"咸阳宫阙郁嵯峨,六国楼台艳绮罗。自是当时天帝醉,不关秦地有山河"而今只剩一片瓦砾。那可是秦殿的砖,那可是汉室的瓦?

我无语。好坏就在这一念之间。我不能评判错对,我只为这个消失的村庄,消逝的故事,四散的村民悲哀。

看那道路两旁新移栽的古槐,起码有几个人才能合抱,起码都有几百年的树龄。我不知他们从何处移来,他们身上都流传着怎样的故事,见证了那些历史。但随着他们移栽到这里,故事全消失了,历史全淹没了。

我真想不通,在我们中国做事,本来是一件造福千秋,利国利民的好事,却为什么总是那么极端。那路边的绿化,真的只有那些新移栽的古树才能体现秦汉悠远的历史?新植的树苗就不能传承历史?

车上福银高速,雨突然越下越大。

书法作品欣赏

近三十年教育生涯中,在纷繁浮躁的社会里,坚守住心中的 一片宁静,于工作之余,埋头书斋,潜心笔耕,不事张扬。练习书法不追名逐利。讲求以书养心,以书修行。做人真诚坦率,书法亦率真随性。书法追求"以德为魂,以书为骨",注重个人品德修养和文化素养,讲求字如其人,以书法来抒发胸臆。图为王书芳书法欣赏。