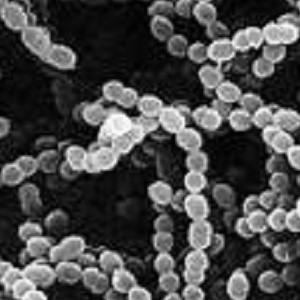

鼠李糖乳桿菌

鼠李糖乳桿菌 |

|---|

|

鼠李糖乳桿菌LGG(Lactobacillus rhamnosus GG, ATCC 53103)是目前最受全球關注的益生菌之一。該菌能夠耐受動物消化道環境,具有能夠在人和動物腸道內定植,起到調節腸道菌群、預防和治療腹瀉、排除毒素、預防齲齒和提高機體免疫力等功能特性。鼠李糖乳桿菌的一些菌株被用作益生菌,並且特別用於治療女性相關的感染,最特別是很難治療細菌性陰道病(或「 BV」)的情況。該鼠李糖乳桿菌和羅伊氏乳桿菌該種最常見於健康的女性生殖泌尿道,並且最有幫助補充,以在活動性感染期間恢復對不良生物細菌過度生長的控制。鼠李糖乳桿菌有時用於酸奶和乳製品中,例如發酵和未經巴氏消毒的牛奶和半硬奶酪。鼠李糖乳桿菌雖然經常被認為是有益的生物,但對某些種群的亞種可能沒有益處。在極少數情況下,尤其是那些主要涉及免疫系統減弱的疾病或嬰兒,可能會引起心內膜炎。[1]

目錄

基因組

鼠李糖乳桿菌具有從各種不同環境中分離出的多種菌株,包括陰道和胃腸道。鼠李糖乳桿菌菌株具有適應特定環境所需的菌株特異性基因功能。它的核心基因組包含2,164個基因,共計4,711個基因(泛基因組)。輔助基因組被編碼碳水化合物運輸和代謝,細胞外多醣,生物合成,細菌素產生,菌毛產生,CRISPR-cas系統,成簇規則間隔的短回文重複序列(CRISPR)位點,以及100多種轉運蛋白功能和移動遺傳元件,例如噬菌體,質粒基因和轉座子。

在這種情況下,鼠李糖乳桿菌LRB的特定基因組取自人類乳齒,由2,934,954 bp的圓形染色體組成,GC含量為46.78%。該基因組包含2749個總基因,其中2672個是總蛋白編碼序列。該樣品不含任何質粒。研究最廣泛的菌株鼠李糖乳桿菌GG是一種腸道分離物,由3,010,111 bp的基因組組成。因此,LRB基因組比GG基因組短。LRB缺乏GG的spaCBA基因簇,預計不會產生功能性菌毛。這種差異可能有助於解釋為什麼每種菌株都生活在不同的棲息地。

鼠李糖乳桿菌GG(ATCC 53103)

鼠李糖乳桿菌GG(ATCC 53103)是一種應變的鼠李糖乳桿菌這是於1983年從健康人的腸道中分離; Sherwood Gorbach和Barry Goldin於1985年4月17日提交了專利申請, 「 GG」源自其姓氏的首字母。[5]該專利涉及美國典型培養物保藏中心(ATCC)登錄號53103的「嗜酸乳桿菌GG」菌株;後來被重新歸類為鼠李糖乳桿菌。該專利聲稱鼠李糖乳桿菌GG(ATCC 53103)菌株對酸和膽汁穩定,具有很高的親和力用於人的腸粘膜細胞,並產生乳酸。自發現鼠李糖乳桿菌GG(ATCC 53103)菌株以來,就其各種健康益處進行了廣泛研究,目前,鼠李糖乳桿菌GG(ATCC 53103)菌株是世界上研究最多的益生菌,擁有800多項科學研究。

鼠李糖乳桿菌GG(ATCC 53103)的基因組序列已在2009年被解碼。

歷史

1983年,Sherwood Gorbach和Barry Goldin從健康人的腸道分離出鼠李糖乳桿菌GG。

醫學研究和使用

儘管鼠李糖乳桿菌GG(ATCC 53103)能夠在胃和腸道的酸和膽汁中倖存,但據稱可以使消化道定居並平衡腸道菌群,但證據表明鼠李糖乳桿菌可能是暫時的居民,而不是土生土長的。無論如何,由於它在許多層面上都起作用,因此被認為可用於治療各種疾病的益生菌。鼠李糖乳桿菌GG與腸粘膜結合。

- 腹瀉

鼠李糖乳桿菌GG有利於預防兒童的輪狀病毒 腹瀉。在兒童和成人中已經顯示出預防和治療各種類型的腹瀉。 鼠李糖乳桿菌GG在預防與抗生素有關的腹瀉和醫院性腹瀉方面可能是有益的,歐洲指南最近對此予以支持。 鼠李糖乳桿菌GG可以減少旅行者腹瀉的風險。

- 急性腸胃炎

ESPGHAN益生菌和益生元工作組根據系統評價和隨機對照試驗(RCT)發表的立場文件建議,在治療急性腸胃炎的兒童中應考慮鼠李糖乳桿菌GG(證據質量低,強烈推薦)除補液療法外。

- 特應性皮炎,濕疹

已經發現鼠李糖乳桿菌GG對於治療濕疹無效。但是,在一項關於兒童抵抗力性特應性濕疹的非隨機臨床觀察中,據報導,以鼠李糖乳桿菌為補充劑的小兒患者的生活質量有了顯著改善。

參考文獻

- ↑ Avlami A, Kordossis T, Vrizidis N, Sipsas NV. Lactobacillus rhamnosus endocarditis complicating colonoscopy. The Journal of Infection. May 2001, 42 (4): 283–5. PMID 11545575. doi:10.1053/jinf.2001.0793.