鬼蝠𫚉查看源代码讨论查看历史

|

鬼蝠𫚉 基本资料

学名: Mobula birostris

命名者: (Walbaum, 1792)

中文名: 双吻前口蝠鲼

科中文名: 鲼科

科号科名: F058 Myliobatidae

最大体长: 910 cmWD

栖息环境: 大洋

栖息深度: 0 - 120公尺

有毒鱼类: 否

经济性: 是

食用鱼类: 是

中国大陆名: 双吻前口蝠鲼

观赏鱼类: 是

其他中文名: 飞鲂仔、鹰鲂、鬼蝠𫚉

世界分布: 全球

台湾分布: 东部

英文俗名: Sea devil; Prince Alfreds ray; Skeete; Pacific manta; Devil ray; Atlantic manta; Eagleray; Blanketfish; Devil-ray; Devilfish; Australian devilray; Manta; Great devil fish; Manta ray; Mantaray; Giant devil ray; Giant manta; Giant Atlantic manta

濒危状态: DD IUCN 濒危状态:数据缺乏(DD) [1]

形态特征

体盘极宽且角尖,体盘宽为体盘长之2.2-2.4倍。头前具有一对像喇叭状的鳍状肢。眼睛位于侧边,微向腹面倾斜;眼球大,较出水孔宽约2倍;眼间隔很宽,比出水孔后缘之头鳍前端距离为大,出水口小,横椭圆型,宽比长约大2倍;鼻间距离等于口宽。尾短如鞭子。皮肤粗糙。嘴裂于头部的两鳍状肢中间,嘴型平坦宽广,仅下颌具有小型牙齿,牙齿细小,齿带分布宽广,几乎布满下颌,纵列约100颗以上,前列牙排列不齐,后面则较整齐紧密。鳃裂很宽,前后距离约相等,第三鳃裂宽比第五鳃裂距离大1.9倍。体背呈橄榄色至黑色,头侧至肩区具有1对上缘与口裂平行而类似袜状的灰白色大斑;上颌、下颌及口裂周边一致为暗灰色至黑色;第五鳃孔处,有1对完全沿著鳃裂往下的大型三角形至半月形的黑斑;除此以外,腹面大致呈白色。生活于大洋水表面处,鲜少活动于近海处。

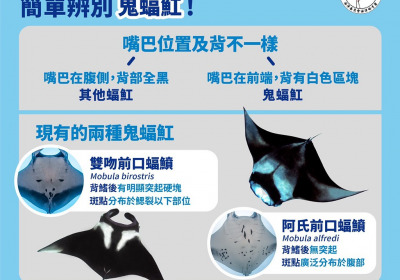

- 简单辨别鬼蝠𫚉

|

栖所生态

栖息于暖水性中上层大型鱼类。行动敏捷,有时上升于表层,徐游晒日,常翻起胸鳍端部于水面上,或跳跃出水,有时降入底层栖息。好成群游泳,雌雄常偕行;卵胎生。主食浮游甲壳动物,有时会捕食成群的小型鱼类。

地理分布

分布于全世界的热带和温带海域。

渔业利用

罕见大型鱼种,通常被捕抓鲔鱼之流刺网或鱼叉捕获,具食用价值,软骨及鱼皮可加工制品。行政院农业委员会已于中华民国105年5月24日公告订定“鬼蝠𫚉渔获管制措施”,并自中华民国105年7月1日开始生效实行鬼蝠𫚉渔获通报制度。本鱼种于109年6月1日起已列为海洋保育类野生动物。[2]

鬼蝠𫚉小知识

1. 鬼蝠𫚉介绍(manta ray,俗称魔鬼鱼),是世界最大的鱼类之一

属于软骨鱼类的它身体扁平宽大,最大体长可达 9 公尺、重达 3 公吨,菱形的体盘有如一只风筝,随著洋流游动,又像海中的鹰隼。这巨大温和、令人赞叹的美丽生物,最常出没在夏威夷、纽西兰、澳洲、墨西哥、非洲、日本南部、马尔地夫、印尼等地,而台湾东部及垦丁也曾出现。

2. 鬼蝠𫚉和鲨鱼是表亲!

四亿年前由同一个祖先演化而来,不过如今鬼蝠𫚉见到大型鲨鱼可是会逃得远远的,免得被吃,鲨鱼是它的主要掠食者之一。

- 鬼蝠𫚉(Manta rays)出没在印尼峇里岛较寒冷的涌昇流,它们是许多潜水景点的热门海洋生物明星。

|

3. 雌性鬼蝠𫚉每 2 到 3 年间只产一个宝宝

鬼蝠𫚉寿命可超过 20 岁,但雌鱼需要 10 年的时间才会性成熟,孕期长达 6 个月以上,而且平均 2、3 年才生产一胎,繁殖数量实在不多呀!

4. 鬼蝠𫚉最厉害的绝技:凌空飞跃

可以单独生活或成群结队,上百只鬼蝠𫚉搧动著三角形胸鳍、拖著一条硬而细长的尾巴,集体凌空飞跃,落下时拍响水面,溅起水花,场面真的很壮观。有人认为这是繁殖季的调情游戏,也有人认为这是为了捕食,同时也是母鬼蝠𫚉在落下的那一刻产子的特殊动作。

- 珊瑚礁是鬼蝠𫚉喜爱的环境之一,体型巨大但姿态优雅的它们成为海中美丽的风景。然而它们长期遭受滥捕或误捕,而逐渐成为濒危物种。

|

5. 鬼蝠𫚉有哪些种类呢?

前口蝠鲼属(Manta spp.,音奋,又称为鬼蝠𫚉属)包含两个物种,珊瑚礁型的阿氏前口蝠鲼(Manta alfredi, reef manta ray),以及大洋型的双吻前口蝠鲼(Manta birostris, oceanic manta ray)。

被称为“魔鬼鱼”的不只鬼蝠𫚉,还有体型更小、外型相似的兄弟姊妹,也就是蝠鲼属(Mobula spp.,又称为蝠𫚉属) ,例如常出现在台湾东海岸的日本蝠鲼(Mobula japanica),俗称日本蝠𫚉、飞鲂仔、鹰鲂。从外型来看,鬼蝠𫚉的鳍状肢较长、嘴巴位置在前端,而日本蝠鲼的嘴巴位于腹侧。

6. 鬼蝠𫚉有毒吗?

鬼蝠𫚉对人类是无害的。常有人把鬼蝠𫚉和燕𫚉(Butterfly ray,也称鸢鲼)搞混,它们都属于软骨鱼类,有著宽大扁平的身体,但体型大小是二者最大的不同,燕𫚉体型娇小很多,栖息在近海底层,且有较强的攻击性,以尾巴根部的倒勾状毒刺保护自己,相对的鬼蝠𫚉则以体型优势和速度躲避天敌。

7. 鬼蝠𫚉吃些什么?

鬼蝠𫚉栖息在海洋中上层,世界三大洋的温带到热带各暖水海域,肉食性,主要摄食浮游动物及小型鱼类。嘴宽接近 100 公分,张著大嘴过滤海水中浮游生物、鱼卵与磷虾来吃,偶尔会捕食成群的小鱼。

- 鬼蝠𫚉主要摄食浮游动物及小型鱼类,宽大的嘴可过滤海水中浮游生物、鱼卵与磷虾来吃。

|

8. 鬼蝠𫚉比想像中来得居家?

一般认为大洋型鬼蝠𫚉是如同鲸鲨一般的远洋滤食者,随著食物分布到处迁徙。不过有科学家将它们标记并利用卫星追踪,发现它们的活动范围几乎不超过 220 平方公里的区域海域,换句话说,比想像中居家,不爱远行。

9. 澳洲有一只超罕见的粉红色鬼蝠𫚉!

鬼蝠𫚉的背部是灰黑色,通常腹部呈现白色。但在澳洲大堡礁南侧岛屿,一位擅长拍摄海底生物的水下摄影师,曾目睹一只腹部带著梦幻粉红色的鬼蝠𫚉。

它宽约 3.35 公尺,是一只雄性的珊瑚礁型阿氏前口蝠鲼,也是目前全世界发现的唯一一只粉红色鬼蝠𫚉。色素基因突变,使得它与同类的外观非常不同。最早在 2015 年被目击,能见到它可真是非常幸运![3]

视频

鬼蝠𫚉的旋转早午餐派对 《国家地理》 杂志

鬼蝠𫚉后壁湖现踪!体型比汽车还大 潜水客又惊又喜

有别于先前误解,鬼蝠𫚉其实也爱“交朋友”!《国家地理》杂志

外部连结