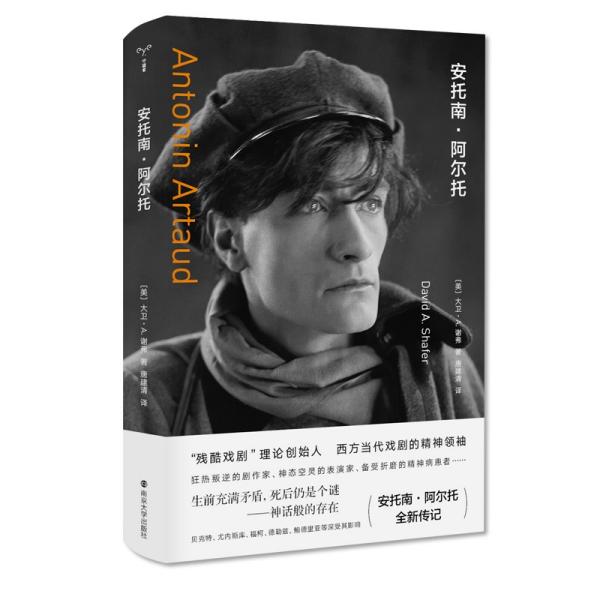

安托南·阿爾托

內容簡介

★一個狂熱叛逆的劇作家、一個飽受折磨的精神病患者、一個終其一生都是瘋子的偉大人物,孤獨孤立殘酷的一生

★安托南·阿爾托是一個戲劇理論家、劇作家、詩人、演員、超現實 主義者,是20世紀法國最為重要的文化參與者之一,深刻影響了福柯、德勒茲、德里達、貝克特、尤內斯庫等後輩。60年代席捲全球的反文化運動中,年輕人把阿爾托奉為宗師,引以為傲地以阿爾托傳人自居。

在歐美國家阿爾托早已成為一個經典人物,法國伽利瑪出版社在90年代就出版了阿爾托全集;然而中國學界對阿爾托卻知之甚少, 迄今為止引進的僅有《殘酷戲劇》一書。因此,這本傳記《安托南·阿爾托》的出版意義重大,為中國讀者了解阿爾托其人其作其思提供了一個極佳的文本。

★蘇珊·桑塔格說「阿爾托是有文學史以來受苦最多的一個例子」,「他對自己的痛苦所做的描述極其劇烈,以致讀者完全受不了……無論在何種意義上,阿爾托都是以成為瘋子而告終,整個一生,他都是瘋子」。在這本傳記中,作者依據大量的相關人物回憶錄、阿爾托文本、前人的相關研究成果等材料,呈現了阿爾托如何因神經衰弱而不得不依賴鴉片,又因大量的毒品攝入而精神紊亂程度加劇,最終在五個精神病院度過了八年多的治療生活。

安托南·阿爾托是20世紀法國最神秘、最獨特的思想家之一,以其「殘酷戲劇」理論著稱,被譽為「西方當代戲劇的精神領袖」「圍繞歐洲劇場上空的幽靈」,對20世紀後半葉的劇場起了決定性的影響。他是法國革命傳統的完美化身,終其一生都在挑戰資產階級的統治,反叛特權與權威。

美國學者大衛·A. 謝弗以客觀而克制的筆觸追溯了阿爾托激盪、殘酷、孤獨且痛苦的一生。在本書中,謝弗敘述了阿爾托抑鬱而孤僻並早早接受神經衰弱治療的童年,回顧了他與超現實主義團體的過從甚密和迅速決裂,梳理了阿爾托在巴黎嶄露頭角後《新法蘭西評論》、伽利瑪出版社、安德烈·馬松等重要陣地和人物對他的高度認可。作者還向讀者展示了阿爾托在電影和戲劇領域的創作和角色扮演,重點再現了他在墨西哥和愛爾蘭的文化尋根之旅並試圖用古老的異域魔法救治歐洲現代病的努力。此外,阿爾托眾所周知的毒癮和精神病治療也是本書的重要內容,蘇珊·桑塔格說「阿爾托是有文學史以來受苦最多的一個例子」,作者依據大量的相關人物回憶錄、阿爾托文本、前人的相關研究成果等材料,向讀者呈現了一個對毒品有着不斷需求、長期接受鴉片脫癮治療,最終在五個精神病院度過了八年多治療生活的飽受折磨的阿爾托。

本書既保留了阿爾托文字的深度,也不淡化他的複雜性,並將這種深度和複雜置於他狂熱的生活中,向讀者展露了一個偉大的靈魂圖景,揭示了一代戲劇大師如何深刻影響貝克特、尤內斯庫、福柯、德勒茲等重要人物。

名人推薦

對於戲劇,阿爾托產生了極其深刻的影響,以至西歐和美國晚近一切嚴肅的戲劇不妨說分兩個階段——阿爾托前和阿爾托後。

現在,沒有哪個戲劇中人不受阿爾托在演員的身體和聲音、音樂的運用、書面文本的作用、演出空間和觀眾空間的互動諸方面所提出的具體觀點的影響。

——蘇珊·桑塔格

這是一部涉及面廣、可讀性強、令人耳目一新的研究專著。謝弗深入地探索了阿爾托的一生;阿爾托是個詩人、演員、劇作家、超現實主義者、吸毒者、精神病患者,同時又是20世紀法國最「神秘」的文化人物之一……本書包含的內容遠比表面上看到的要多,是真正啟人心智的作品。

——《法國評論》

阿爾托終其一生踐行他所構想的殘酷戲劇,不惜以命運為代價,甘當詩歌和藝術的殉道者。他無法逃脫肉體和精神的撕裂及其引發的雙重折磨,試圖用古老的異域魔法來救治歐洲的現代病,最終落入個體獨行與社會共謀的緊張對抗,成了這個失衡時代最狂暴也最迷人的一個註腳。

——尉光吉,青年學者,阿爾托漢譯文集主編

作者簡介

大衛·A. 謝弗(David A. Shafer),加州州立大學長灘分校歷史系主任、近現代史教授,著有《巴黎公社》(The Paris Commune)和《革命社會主義》(Revolutionary Socialism)。

【譯者簡介】

唐建清,南京大學文學院退休教師,譯有奧威爾《一九八四》、毛姆《在中國屏風上》、納博科夫《獨抒己見》、菲茨傑拉德《夜色溫柔》、格羅斯曼《我心深處的文法》、馮內古特《2081:馮內古特短篇小說全集》(合譯)、格林布拉特《大轉向》、沙甘《現代信仰的誕生》等。

原文摘錄

我已經死很久了,我已經自殺了。換句話說,已經有人使我自殺了。但你怎麼看待之前的自殺,一個讓我們重新開始的自殺,但是從存在的一邊,而不是從死亡的一邊。僅這一點對我就有價值。 我若殺了自己,不是自取滅亡,而是叫自己復活;對我來說,自殺不過是一種暴力地重新征服自我的方式,一種野蠻地侵入我的存在的方式,一種預測上帝不確定的前進方向的方式……我將從我的器官的條件反射中解脫出來,我的自我調節得如此之差,對我來說,生活將不再是一種荒謬的命運,由此命運,我將按照別人告訴我的方式去思考。從今往後,我要擇我的思想,選擇我的能力、我的愛好、我的現實的方向…… 因為生活本身不是一個解決方案;生活不是一種被選擇、被准許、被決定的存在。它只是一系列的欲望和對立的力量,一些微不足道的矛盾,他們的成敗取決於一種令人憎惡的命運。

書評

一種娛樂化的命運充斥着我們的空間,非黑即白呈現出生或死,僅有的兩種可能。它們以娛樂化的方式引領我們的死亡觀念,構成了我們這個時代的精神力量。可想而知我們對「閻浮提眾生,起心動念,皆是罪」這一句名言有着偏見。「生存即是殘酷」,一場行為表演式的騷亂,已經上演。當我們牙牙學語之時,我們不想看見或不願看見的一切,已經填補我們的時間和空間中,一場不是百分百在生活現實里上演的行為表演。毫無緣由的死亡,莫名其妙的犯罪,難以解決的衝突,我們深陷其中,堅持生存的理念,放佛牙牙學語之時,世界就是美好的。這一切的粉飾讓高度敏銳的自我意識產生了不適。這讓我們淪為不會言說的人,沒有語言的人,任人宰割的人。

巫術,一種戲劇式的力量。如呈堂公正。證明超越生活的存在是可行的,證明世界並非全部是理性的,證明我們被傷害時可以有着超越自我的憤怒和力量。並非牢不可破的生活,湧現了一種死亡的力量,砍殺我們,讓我們四分五裂。直面這股力量的人,如阿爾托。如尼采。他們一樣也是人,和我們一樣。但我們彼此就是有着不同的軀體和精神。

一具敏銳的軀體,它會告訴我們,要忘記「它」的存在,它的存在和它的不在場。這會讓你清楚自己並非真實的活在這個世界上,只是有了軀體,才有了「活着」的假象。某種意義上來說,軀體達到了它的極限,它就會消失,生老病死,成住壞空。從身體到一切,這個世界的有形的可能,皆是如此。營造了一種「活着」的假象。一種集體的精神障礙。

我將告別我的軀體,但我無法忘記它。令人絕望的真實感撲面而來,四大皆空一個個開始消失,身體沉淪往下沉淪,只有我自己,獨自一人,渴望重新回到身體,而並非在這裡流浪。身體如同坐標,如同真實的依靠,讓我不在悲傷,讓我不在惶恐,也不讓我毛骨悚然。那是真的,瘋癲和狂亂,充滿我的心中,陷入夢中無法自拔。劇痛隨之而來,我毫無意識,我將告別我的軀體,人盡皆知。

一種活着的假象並非不能全然的消失,也無法讓所有人明白。也許有可能讓所有人明白。比如佛法。活着這一假象,我們高度的依賴於它的存在,同時我們也無法揭開它的面紗。毫無理由的依賴。但我們又不能在此沉淪,誤以為我們的在場和存在的真實性。這一深深的清晰可見的矛盾,暗藏我們的周圍。又有幾人知曉,又有幾人願意去知曉,甚至又有幾人會去一探究竟以此激發自身的靈感。我們大部分人無法成為阿爾托。

當表象世界坍塌成一個原點的時候,精神才會顯現出真實的樣貌。我們的一切思考源頭,對人為設計的懷疑,對自己出生年月日的懷疑,對自己姓誰名誰的懷疑,一種不可知的領域,生命之外的狀態,即將發生。生命似乎是一種表象世界的一致認可。在生命之外有人許諾肯定的支配,換而言之,我們可以野蠻的入侵自己,重新征服自己,期待自己的意想不到的組合,期待一切可能性的發生。「一切皆有可能」。「大地眾生,皆有如來智慧德相」。

生命沒有被選擇,或者是它們、我們沒有發現這一點,我們只是被認同,並沒有自我決定的權利。它是一系列因緣和合的促成。當然,被創造出來的時候,皆是我們被認同的剎那。所以,那是環境的產物,還是我們自身的促成,這一切很難被平等看待。生命被創造出來,精神在最幽暗的角落裡,在那個你意想不到的區域裡瑟瑟發抖,這和其悲慘。偶爾,我會感受到精神的一股激流,他們會說這是我的瘋癲。偶爾,我會感受到精神之龐大超越了我的想象,我即是宇宙。他們會說這是精神障礙。偶爾,我會感覺到一種歡樂,步入數不清的分叉中,他們會說這是與自我的割裂。

誠然過去我曾說過「殘酷戲劇是對阿爾托的窄化」,正如命運的緣故,才有了我們的生死相遇。而並非我們生死相遇,才是命運。「殘酷戲劇」是阿爾托一生中渴望生產生命的證據之一。阿爾托無時無刻在感受到自我的裂痕,生存的假象,以及重新觸摸真實的渴望。軀體和精神的高度敏銳,產生了一個否定的虛空,狂暴棄絕的生存環境。在閱讀本書的時候一覽無餘,甚至讓我意識到塵埃在阿爾托的意識中也是如同機器人一般的存在,一個沒有意識的行動的個體。在這一系列的分叉中,阿爾托的形象躍然紙上,但又不完全,全然的陳述事實,以及發生過的事件加以證偽對比,讓我們對阿爾托確實有所了解,隨後賦予一個結果,論證了一個所謂的想法,阿爾托再也無法有意識的自我回歸,他被扼殺在這一文字的陷阱及遊戲。

換而言之,阿爾托已經被殺死,但我會如何看待這種狀態,以及更多的人會如何看待這樣的狀態。一種讓我們從陌生到理解,從而知道阿爾托這個人的自殺行動,確實能帶來很多的影響。因為那是對阿爾托而言有意義的自殺,一種宣傳推廣他的方式。「一個被人一次又一次引用的精神病人。」我感受不到那種自殺的恐懼,不在場的飢餓,但同時又懷疑其他人會不會落入這種低能又遲鈍的方式中。它們構成了阿爾托的自我,甚至比他本人還要虛弱和沒有道德。然而,這一切又恰恰是阿爾托的個人歷史中特別特別現實的一部分。沒有人此時此刻像他這樣感到軟弱和無助。消解的標籤、隱藏的名字、否定的虛空、虛構的過往、無器官的身體,行走在這條難以置信和不被理解的道路上。 [1]