台北市历史查看源代码讨论查看历史

| 台北市历史 |

|

台北历史可追溯至1709年陈赖章垦号开垦大加蚋,亦可从1884年台北府城建城算起。事实上,依照考古所获得的证据显示,早在7000-4500年前的新石器时代,市内的圆山与芝山岩等地已有相当丰富的史前文化。 约2000年前,台北市中山区出现了十三行文化,该文化与之后生活于台北盆地的平埔人有极深的渊源。 而根据1654年所绘制的《大台北古地图》及其他文献得知,当时绝大部分仍为湿地的台北市,除了平埔人社之外,并无其他聚落。 不过,在此段时间,并没有精确的文字记录可供后人按年计月地细数台北历史史事。这种情况直至17世纪有其文字记载后,才有所改变。[1]

目录

史前时代西元前5000年-西元1700年

依据辖内的芝山岩遗址所得到的最新考古研究,台北市于旧石器时代晚期即有人类居住。也就是,当史前时代,台北仍为一个大湖泊时;仅有诸如圆山,芝山岩等高地浮现当时,就有其人类活动。他们食后所弃乌蚬壳、蚝壳、钟螺壳及川蜷螺等半碱水性和海栖性贝壳类成为贝冢,除此,亦有陶器、石器、骨器等遗迹。 圆山遗迹拥有四个前后不同年代的文化遗迹,而根据拥有的最古老遗迹显示,台北市史前的人类纪录可溯自距今7000年、甚至更早。此活动历史纪录称为先陶文化。以现有资料显示,约2.7公顷的圆山地区所残存的史前人类纪录,以粗制石器与渔猎活动为主。所谓先陶文化,就是尚不会制陶的群聚;大抵居住于圆山高地,并以简单砾石器、石片器与简易网罟,捕猎山下湖内的渔贝维生。先陶文化层与左镇人或长滨文化相似,不过并无证据证明台北圆山文化与台湾其他地区的先陶文化有所牵连。 距今7000年前至4700年前,圆山地区发展出更进步的大坌坑文化。大坌坑文化为台湾新石器时代代表,其命名虽然是来自首次发现的大坌坑遗址,不过却广泛分布于包含台北圆山在内的台湾全岛各地。以现有资料显示,此阶段的台北史前人类,除继续活跃于圆山外,至少还包含位于圆山北边的芝山岩。地形相当类似的这两处遗址,合计面积广达约20公顷。而被归类于新石器早期的大坌坑文化,聚落规模尚小,除以狩猎和渔捞营生外,也有种植根茎类作物的初级农业。据研究推测,拥有该文化的主人可能是南岛语系民族的祖先,而发源自台北的原住民,正是南岛语族的一支。 距今4800年前,继先陶文化与大坌坑文化之后,台北出现了圆山文化,此文化与稍早此两个史前文化最大的不同点就是分布区域极广。以台北市而言,该文化分布于台北盆地北侧的圆山、芝山岩、关渡一带等,区域甚至可能遍及淡水河沿岸与新店溪下游的岸边小山丘处。而根据自1964年起陆续展开的碳14测试,以贝冢著称的该文化存在的时间约为西元前2800年至西元前500年,而因为发源地颇为封闭,圆山文化虽持续2000年以上,但期间并没有长足的进化。圆山文化遗迹的食用贝类多属于半淡半咸水性的贝类。另外,该文化已学会饲养家畜与较高级的农耕技能,甚至有证据显示该年代可能已有稻米农作。以文化时间带区分,圆山文化应属于新石器时代晚期的史前文化。 这时期的台北除了圆山文化外,尚存在另一个重叠的史前人类活动纪录,那就是芝山岩遗址。与该遗址同名的芝山岩文化,存在于距今约3600年至3000年前间,已有木制器具、绳索、稻谷与植物种子等人类活动纪录,也有充当农具的石器、陶器和骨角器。比较特殊的是,该遗址还出现罕见的掘棍与装饰品。 距今约3000年至1800年前,台北湖渐趋消退。浮现的小丘陵除了原本圆山、芝山岩及关渡外,还包含台北盆地南部,现今植物园及建国中学一带。这些地区的住民,可能来自圆山文化时期演进,也可能是由中国南部或南岛地区移民而至。遗留下来的考古迹证显示:当时的史前人类,生活已转为农耕为主。该文化最大特色为出现了拍印方式装饰的方格纹陶器,其制作技术大约与圆山文化的程度相当。 在植物园文化晚期,距今2000年前左右,包括台北在内的整个北台湾进入金属器时代,十三行文化则为其代表。此阶段的史前人类分布范围更广,除上述数个文化层地区之外,还包含位于台北市中山区的西新庄子遗址。十三行文化大致从距今2300年前开始出现,到汉人进入台北后才正式结束。而该文化的主要特征是减少使用石器,且已知炼铁。除了精致的铁器外,尚有为数不少的以手工制作,含细砂,火候高,且质地坚硬的红褐色夹砂陶。 十三行文化通常可依照发展时程,再区分为早、晚两时期。其中早期年代距今2000年至1000年前间,晚期年代则距今1000年前之内。晚期的十三行文化甚至可视为平埔人凯达格兰人。而除渔猎与精致农业外,该遗址发现了可用来纺织的陶纺轮,证明十三行人应会利用简单工具来制作衣服。另外,十三行人住的“干栏屋”则与台湾平埔族与原住民部落的建筑十分相似。 大部分学者根据晚期十三行文化的特征,推断该文化为平埔族的活动纪录。虽说没有文字记载可供佐证,但是大致可以确定的是在西元17世纪的台北市,多数已从湖泊变成了以平原为主的湿地,而在此湿地捕鱼、狩猎,山田烧垦式农作的住民即为平埔族,而居住在台北市的平埔族,一般则又被称为凯达格兰人。 不论是1603年陈第所写的《东番记》还是1697年郁永河所著的《裨海记游》,都明确记载了17世纪前,台北市全境皆为凯达格兰人的活动范围。相传该族祖先是从台湾本岛最东境的岬角—三貂角登陆,1694年发生康熙大地震后,被迫迁徙的凯达格兰人人数略为减少,但仍为台北地区最主要的住民结构组成部分。虽然在此一时期,台湾其他地区已历经荷治,郑氏王朝,中国清朝的统治,但台北市仍为平埔族聚居的未开垦平原。除了1632年,80多名西班牙人组成的探险队曾短暂入内,前往该族北投社、里族社等社安抚传教外,并无任何开发。而台北的平埔族时代,一直到1709年陈赖章垦号入垦台北才渐次结束。 因凯达格兰人汉化极早,因此相关文献纪录不多。就现有资料显示:该族与其他平埔各族同为母系社会,从婚姻与财产制度中可显而易见—男性必须入赘,家产也由女性继承,这与汉人文化有极大的差异,此差异迄今仍存于台北某地区。除这,今台北市许多地名为凯达格兰人社名音译而成。例如:大龙峒、北投、唭哩岸等等。而这些平埔族社群,最为活跃的有圭武卒社与大浪泵社。 圭武卒社(Kimotsi)是20世纪前,台湾平埔凯达格兰人的一个支系部落,活动范围约为现今台北淡水河岸的大稻埕一带。据荷兰人1654年所绘制的《大台北古地图》,该社至少有百余户。该文献亦显示,该社除了以渔猎为主之外,也从事农业,活动范围则可达社子岛。更有迹象显示,当时包含圭武卒社在内的凯达格兰人已有灌溉水源的雏形。 除了圭武卒外,台北市内较大的凯达格兰人社尚有大浪泵(Paronpon)社,活动范围则约为现今台北市的大龙峒与圆山一带,实际上,台北市的大同区、大龙峒以及圆山的旧名—大龙峒山,皆源自大浪泵社的闽南语音译。迄今Paronpon仍是台北市大龙街的音译名称(Paronpon St.)。 大浪泵社于文献的初次记载,也相同出现于荷兰人1654年所绘制的《大台北古地图》。后来因为发生康熙大地震,该地图所描述的大浪泵居住地与当地样貌与1697年郁永和《裨海纪游》、1704年的《康熙皇舆全览图》以及1722年的番俗六考等都有所出入。不过一般认为该社的活动范围不脱基隆河与淡水河交界处附近。 早在1620年代,荷兰与西班牙即已先后入侵台湾,并展开对台湾的统治。但实际上,这两国的治理范围皆未包含台北市。一方面是因为台北仍多为沼泽;一方面是该两国所占领的台湾区域集中于南台湾与北台湾的主要港口。不具海港便利的台北市当然不受觊觎。随后击败荷兰东印度公司,以台湾南部为根据地的明郑郑氏王朝,虽多次派兵向北扩展势力范围,但仍局限于基隆与淡水一带。即使是1683年进入清治初期,台北也并无显著的开发利用。 18世纪初,汉人移民台北的速度明显加快,因而促成了以艋舺,大稻埕,士林三地开发为主的台北新发展。而这些发展于19世纪末期的台北府城的建立后,更达到清治时期的尖峰。 从18世纪开始,主要来自福建闽南人与广东客家人的汉族移民,就扮演了开垦台北市的角色。这种以官府力量为副,移民势力为主的此一阶段历史,与台湾其他新兴城市大致相同。换句话说,清治时期的台北市历史,除了台北开府、建城之外,可以说全都是以移民为主的历史。也就是在强悍的汉人文化入侵下,原本居住于台北的凯达格兰人,最终于20世纪初几近灭绝。 首开开垦台北风气之始的,是18世纪初的陈赖章垦号。陈赖章是指中国大陆泉州人:陈天章、陈逢春、赖永和、陈宪伯、戴天枢于1709年为了合股开垦大台北地区而成立的团体,“陈赖章”这个名称即是取合股人的姓氏姓名而成。像这样以土地开发、开垦为主的合股团体,一般来说都称为“垦号”。陈赖章垦号所申请的地区为台湾北部的大加蚋,其开垦范围面积相当广,包含艋舺、锡口、大龙峒、大稻埕、等现今台北市的中心地带在内。其中又以艋舺的开垦为主要内容。因此,一般来说,台北市历史的正式启动,是由艋舺开始,而诸如艋舺龙山寺,艋舺清水岩等历史建筑,也都是由于此一泉州垦号的进驻而来。陈赖章垦号不但是18世纪初台湾最大规模的汉人开垦事件,也造成了日后台北地区平埔族的迁移、同化与灭绝。 1723年,朱一贵民变平息后,由于该民变于北部获得平埔人相当程度的响应,汉人所属的清朝地方官员深知必须设治加以防范。巡台御史吴达礼报请朝廷,增设淡水厅,并管辖大甲溪以北,此建议随即获准,台北市也因此首度纳入汉人行政体系。不过,台北市所在的区域,此时仍多属平埔族所聚居的“蕃境”,为避免纠纷,清政府仍严格禁止中国大陆移民迳自开垦。台北市广大的平原耕地所带来的诱惑,使得清廷禁止汉人移民进入台北的禁令无法产生拘束力。 1729年,广东客家人简岳一族至拳山开垦,与当地凯达格兰人发生纠纷,造成汉人数百人死亡,全族尽灭。此次事故,让清朝官员重申台北市为蕃界的的禁令。并规定不论生蕃、熟蕃,皆与汉人勒石分界。其属地如有“奸民偷越蕃境、抽取藤条、捕杀山鹿、私运货物者”,主管的地方官员都会受到降级调用及罚俸的连坐处分。不过此一禁令依旧无法阻挡从淡水河上岸的零星移民。而为了管理移居台北市所在区域内的汉人,淡水厅于1731年在八里设置巡检司,其范围包含已有相当多汉人居住的干豆门、北投、以及南港。 1740年,继泉州人之后,同样来自福建的漳州府人,首次大举移民至台湾,代表人物为郭锡琉。在他的领导之下,漳州人首度进驻台北松山一带,并从新店青潭溪兴建可供灌溉景美、公馆,甚至松山的琉公圳。由于琉公圳的成功开凿,让漳州人的开垦速度加快不少。这阶段,除了水利之便造成的移民与开发外,台北市地区尚有1741年何士兰的开垦内湖、士林,1742年-1749年间泉州人开垦木栅与客家人的持续开垦拳山。这数波移民潮除了引发不少蕃汉冲突,也促成大量汉人与平埔族女子通婚,进而间接加速平埔族的汉化。这项汉化趋势,于1765年设立理番同知官衔后最为显著,在鼓励原住民汉化的政策下,一年内包含台北在内的台湾汉化熟蕃所属平埔族达93社,归化称臣的生番二百数十社。政策推行下的蕃汉融合,宣告了平埔族势力的消退,而许多平埔族人也被汉化,开始以汉人自居,使用汉姓,讲起闽南语。 与18世纪相同,19世纪的台北市历史,同样是以汉人移民活动所衍生的历史、人文事迹为主轴。除了泉州三邑人居住的艋舺与漳州人所居的八芝兰两聚落持续开垦发展外,泉州同安人的聚居地的大稻埕与大龙峒也急起直追。这四个地区的开垦,除了使得平埔族逐渐汉化灭绝外,也造成了多起分类械斗,并促成台北府城的兴建。 一府二鹿三艋舺 主条目:一府二鹿三艋舺 18世纪中期,众多泉州府(以泉州三邑人为主)人移民定居台北艋舺,与当地平埔人通婚后人口大增,艋舺因而趋于兴盛。早在1759年,原艋舺增设都司,不过仍为设于新竹的淡水厅管辖。1811年,原本设置于新庄的县丞机关移至艋舺,并随后设立台湾艋舺营。1825年,艋舺营主官从游击升格为参将。除此,也设置固定驻兵于艋舺的台北营制。 除了官方厅署渐渐转移至台北艋舺外,艋舺的移民速度与开垦速度也颇为惊人。位于台北盆地中心的艋舺,背临平原,经过水利系统不断地开展,形成物产丰饶的广大腹地, 而人口增加也使各种需求快速扩张,这些因素造就了艋舺的商业优势。从此,艋舺继新庄之后成为水陆辐辏商业中心,盛极一时。据姚莹所著《台北道里记》记载,光是艋舺一地就“摆接十三庄”且“居民铺户四五千家”。因此盛况,产生了“一府二鹿三艋舺”的说法,表示台北艋舺已是全台湾第三大城市,且是台湾北部第一大城。 大稻埕与大龙峒的开发 1853年,艋舺的三邑人为了争夺艋舺港口的泊船权利,攻击八甲庄(今老松国小)的同安人,但无法越过沼泽,后来竟然烧毁安溪人信奉的艋舺清水祖师庙,以便借道偷袭八甲庄,同安人死伤无算,房屋全数焚毁,三邑人获得械斗的胜利,史称顶下郊拼。同安人不得不将信仰的霞海城隍与整个宗族举家从艋舺迁徙至数公里远的大稻埕经商,艋舺港口后来淤积,船只多改停大稻埕。大稻埕成为北台湾的商贸中心,19世纪中期后,新兴台北的发展约等于大稻埕商圈的发展。 同安人聚居于大稻埕一带,与附近的港口码头息息相关。19世纪中期,尚未淤积的淡水河,依旧可航行来自闽南一带的戎克船。大稻埕码头所带来的航利,除了方便移民人潮上岸外,更可带动商业的运作。于是大稻埕逐渐得到发展,与艋舺共同成为台北市的两大聚落。 泉州同安人除了开发大稻埕之外,还有大龙峒。大龙峒旧称大浪泵,源于平埔人凯达格兰人“大浪泵”社的闽南语译音。根据历史记载:18世纪之前,大浪泵社全境皆为平埔人所聚居,并无汉人。1802年,泉州同安人王元记、王智记、陈兰记、陈升记、高明德、郑西源等六户,在此开设44间瓦店,因而形成俗称四十四崁的街道,该街道取其原“大浪泵”地名闽语谐音于隘门街坊,题名为“大隆同”。一般来说,大龙峒发展虽然不如大稻埕,但仍以文教功能闻名。 分类械斗 清治时期的台北汉人移民村庄,多为漳、泉两大族群所盘踞。分布地点大抵为士林、艋舺、大稻埕、大龙峒四地。这里面,漳泉两地虽同源自福建,语言习惯接近,但是自唐宋以来,该两府就常因利益与宗教信仰发生冲突,而两族群的冲突,即使移民到台湾后,依旧激烈激烈。 1787年,漳州人林爽文领导的民变也波及台北松山,艋舺和内湖,带头领袖为林小文。因为林小文为漳州人,袭击地方也多为泉人所居住,加上该民变,泉州人与漳州人拥护对象与意见不合,因此该维持数月的动乱亦可视为漳泉械斗的近因。之后,1809年-1860年间,分类械斗充斥于这四个地区。台北地区的分类械斗,除少数为顶下郊拼与零星闽粤械斗之外,其他多为漳泉械斗。其中1809年、1846年、1850年及1859年为有计划性的大规模械斗,其规模更是撼动远在北京的清朝朝廷。 漳州人与泉州人武力冲突的理由十分复杂,但是基本上不脱利益冲突的性质。这些冲突包括:先来后到的土地分配冲突、灌溉水源争夺、争取垦地与建屋盖庙争议等等。加上当时清朝官府控制力薄弱,无法禁绝遏止,民风强悍与罗汉脚人数过多等原因,漳泉械斗时而所闻。多次漳泉械斗当中,又以1859年的械斗最为激烈,不但造成漳州人八芝兰(今士林)村庄全毁,退居芝山岩避难,也导致后来八芝兰地区的重建。不过也由于此次争斗过于惨烈,两帮人马所属地域的士绅最终出面调停,漳泉台面上的争斗至此才告一段落。 台北府城 让台北开始迈入台湾首善之区,是1880年代的台北府设置与台北城的构筑。这两项措施,不但让台湾的行政中心正式由台南移至台北,也让台北成为台湾的政治与经济中心。而究其因,1874年发生在与台北相隔数百公里的台湾南部牡丹社事件,是促使台北建城的远因。随后,想藉台北升格来充实北台湾军防的清朝北京政府,于1875年批准了福建巡抚沈葆桢的“台北拟建一府三县”奏折。至此,台北府城才正式成立。 台北建府之议钦准不久,为求防务需求,清朝初步决定于艋舺与大稻埕之间的未开垦荒地构筑台北城。并构想将重要台北府城官署、宗庙等建筑设立其中。在首任知府陈星聚与其后1881年上任的直属长官福建巡抚岑毓英积极筹款兴建,台北城终于1882年委由台湾道道员刘璈正式开工兴建。在陈星聚知府与台湾道刘璈两相合作后,台北城的城池终于在1884年正式完工。 台北城完工之际,城内文庙、武庙、开漳圣王庙、城隍庙、天后宫等庙宇也陆续落成。除此,面积约一平方公里的台北城也相继同时建造了淡水厅、台北府、台湾布政使司衙门、台湾巡抚衙门等衙门,此时台北城内俨然正式成为全台北甚至全台湾的宗教与政治中心。之后的数年内,台北也在清朝首任台湾巡抚刘铭传的建造下,成为具有铁路,电灯的现代化都市。

日据时期(1895年-1945年)

因马关条约遭中国割让予日本的台湾,于1895年正式进入台湾日据时期。因为台北为所有台湾主要城市中最接近日本本土,加上也是刚起步的新兴城市,容易实施市区计划,因此统治台湾的台湾总督府与清代台湾巡抚相同的选择台北作为台湾的首府,也就是政经中心,台北因此有了“岛都”的称号。 在总督府主导下,台北市不但因软硬件建设迅速成为全台湾的政教中心及日本重要都市之一,也开始出现人口不平衡情况。1904年,台北市成为全台湾人口最多的城市,而直至1935年,台湾人口为530万,而面积不到台湾百分之一的台北都会区,居住人口超过27万,而活动人口则已突破33万。

始政时期(1895年-1910年)

1884年清法战争与1895年的乙未战争,是危及台北城的两大战争。前者从基隆入侵北台湾的法军进军至暖暖一带被清军击退。不过紧接着的乙未战争,征台日军则越过台北城池防务工事进入台北城。 顺利进入台北城,并以台北作为行政中心的日方统治者,对于以守备日本为主的台北城存在价值抱持不同看法。在1900年的市区改正计划中,台湾总督府以街地整理与贯通道路为由,连同城内文庙、武庙一起,开始动手拆除台北城墙,并扩展整个台北市范围。 撇开较引起争议的破坏古迹之举,台湾总督府该拆城计划实让台北市范围从的一平方公里范围,扩展近数倍甚至数十倍,且借由道路贯通,让大稻程与艋舺两大区域融合成为一城市。而这些交通上的改革,也包含随后的铁路改建,巴洛克式街道开通,对外桥梁等硬件设施。得此畅通的铁道交通,台北迅速成为可直接控制全台西部走廊的台湾首都,不过也因得此方便,让台北除了于1904年之际成为台湾最大的城市之外,也奠下了台湾人口南北失衡的前兆。

政军经中心建立(1910年-1940年)

约略的市区改正后,台湾总督府于1930年代期间,陆续完成了台北做为台湾政经中心所需的软硬件建设。而这些包含各主要机关的官署厅舍建设,大量公学校设立也促成了台北市范围向外扩充,而此扩充则以南北向及城东为主。 由日本人组成的该政府或其所辖台北地方政府于治理台北初期,先将原本占领城内清代留下的土地与建筑,如旧有街屋及重要官署衙门,加以兴建属于总督府或日本新移民的所属机关建筑及住宅,并移民大量的政府官员家眷入台北城内。这区域包含当时西门街、府后街,一方面拆毁旧有建设这期间一方面建造,包含台湾总督府,台湾银行,台北州厅,专卖局等官署厅舍。而这些大多位于台北城内的建物,通常华丽且宽敞且结构坚固,其使用状态甚至沿用到二战战后,也提供台北于战后的复苏资本。 早在1895年,台湾总督府为了宣导国语已开始于台北各地普设国语传习所,不久此教育机构更名为公学校。1919年台湾教育令颁布,总督府开始实施半强迫性的义务教育,这项早于日本本土的教育政策虽说具实验性质,但仍使台湾人于1930年代的就学率达百分之七十。而这些公学校设立的地点,通常就是漳泉汉人密集居住的大稻埕,万华,大龙峒以及士林地区。 在社会教育上,做为台湾首善之区的台北,也设置多处改善社会不良习俗的正风会。这些团体有台北厅风俗改良会、艋舺同风会、大稻埕同风会等等。至1923年,台北市同风会共有51所,会员有14万人左右。后来此会也于之后更名为教化联合会,不过其改正结辫、蓄发、缠足、蓄奴、纳婢等不良习俗的宗旨并没有改变。 除了这些硬件设施外,台北也负起各种新政的试行与推广,这里面包含度量衡、标准时间、衣着规定等等。而就是在各项软硬件建设下,台北规模与风貌逐渐脱离农业社会的特征,变成了具有东洋味道的现代都会,而1935年举行的台湾博览会上,作为主要展示场地的台北市呈现了这种急骤改变的面貌。 1920年代,以旧台北城以内区为主的城内建筑渐趋饱和,但却还是有愈来愈多的日本内地人来到台北。此不平衡的情况下,城内空间不足,地价又贵,于是有些人便在台北城区的西方,介于艋舺与大稻埕之间的空旷墓地兴建市场、邮局、神社、学校,这区域就是西门町,此地区直至2010年代的今日,仍为著名闹区,并以西门町徒步区延续至今。 不过此区域过窄,台北市区不得向西门以外区域延伸,因为扩展面面临淡水河,在现实发展下,台北区域只好向南北发展。因此,台北南门附近的龙匣口庄成为新兴住宅区(今 建国中学附近)。另外,除了往南发展之外,1920年代-1930年代,因为兴建于市区北部台湾神社与宽敞敕使街道因素,让大直附近与该街道两旁街廓成为高级地段,并在此年代兴建多为独栋独院的高级住宅。而此路段的高级价值观,甚至依循至今。 1930年代期间,相较南北的发展,台北往东发展的发展则更为明显。在以六十万人口为设计的台北市区都市计划中,总督府开始于台北东门附近的东区大量增设学校预定地,其中以东门町及富田町为最多,而随着学校兴建,台北市大量民宅也随之在此区域兴建,形成御园村或昭和町等新开地。然而这种官方主导公共建设,民间配合的都市东移政策,从1930年代一直沿用到21世纪的台北。 1935年,在南北与东区的快速发展下,面积不到百平方公里的台北市,共有日籍人士8万人与台湾本地人18万。若加上约两成来自福建的商人,台北市人口突破32万,而当时台湾人口则只有530万。也就是说,只占台湾面积千分之三的台北市却占据台湾总人口的6.3%。

战乱台北(1940年-1945年)

1930年代末期中日两国展开有史以来最大规模的战争,中日战争。包含台北市的台湾虽没有直接牵连,却仍因为战时影响,所有台北市的经建建设均遭停滞,不但如此,许多台北的台湾河洛人与客佬人也不得不皇民化与加入太平洋战争。另外,战时也造成的全面性的物资缺乏与人口的流失。这种现象在1944年之后,如盟军空袭台北与市区人口疏散之后,更加明显。这阶段,包含荣町、京町、文武町、书院町、明石町、旭町所在的总督府所辖主要官署建物均遭程度不一的损坏,而台北学校、民宅也多有破坏。 1945年8月,二次大战日本投降,台湾日据时期结束并迈入中华民国统治时期,而位于台北市中心的台北公会堂,则为台湾总督府受降于国民政府的仪式行使地点。

战后开发(1945年以后)

1945年,日本于二战战败,台湾主权移交中华民国国民政府,台北被政府规划经营为台湾省的政经中心而持续发展。国共内战后,台北市更被视同中华民国于台湾的国家首都。在此情况下,台北市的政经建设更为显著。 由于200万军民于1949年随国府撤退来台,以及1960年代众多中南部民众北上求学、工作的风潮,台北市的人口快速增加。在美援的挹注下,道路、住宅社区、学校等公共设施的新建工程也开始逐步进行,此开发进程自1960年代末期起,更开始向东边的大片田野地拓展。 1970年代与1980年代为台北市的高度发展期,城市的商业重心也从这时候开始逐渐东移至台北东区,1990年代之后,各种主要建设更集中于信义计划区。至此,台北朝国际化城市发展。不过如何兼顾传统社区或商圈的整建与原有特色的保留,仍为该市一大课题。

台北新住民(1945年-1970年)

1945年台湾光复后,台湾省行政长官公署于10月正式设立于台北市。仍为台湾政经中心的台北市,却因十数万日本裔市民离开,人口从战前的三十多万骤降到二十万。人口减少导致的生产力与消费力的降低,加上国共内战爆发等因素导致的政经失控,让台北顿时呈现混乱。1947年,台北市大稻埕就爆发了因为查缉私烟所引起的二二八事件,报复式攻击的结果,不仅仅是本省人民众大量死伤,事件延烧全台湾,也促成台北市日后诸如眷村、族群等次文化或相关问题。1948年,上海爆发金融危机,国民政府输出大量货币,以取得台湾民间蔗糖、米等资源,造成恶性通货膨胀,连带也使旧台币币值大幅贬值,造成台湾物价水平急遽上扬,引爆经济危机,此刻的台北市也连带受到影响,百业萧条,经济低迷。 1949年12月,国共内战的战局逐渐明朗,中华民国政府被迫从中国大陆迁都台北,台北市自此成为中华民国的实质首都。1950年代台北市发展的关键,除了首都的设置与经营外,就是大量外省人台北新住民的产生。当时两百万来自中国大陆的外省人以定居台北最多,加上1960年代城乡差距带来的就业机会不均所吸引来台北的台湾中南部移民,不但让台北市人口从战后的20万迅速成长至1967年的100万以上,也让其人口族群结构,产生与台湾其他都市完全不同的现实状况。为了因应人口增长的趋势,台北市除了将其行政区域扩展,纳入了郊区的木栅、士林、南港等行政区,也积极开拓东区田野发展。该市政府除了沿用日据时期已订定的市区计划外,更着重以土地高度利用为主的公共建设开发,并加速拆除市区大量旧建物。 此阶段台北持续繁荣,各项建设也朝向现代都会的发展。不过因为人口增长超乎预期,加上经建建设失之妥当,交通、环保、卫生等建设不敷使用,因此1970年代末,台北市面临了前所未有的各种社会问题。

高度发展(1970年代-1990年)

1970年代-1980年代,台北市各地除了持续兴建高楼民宅外,也因应台北交通壅塞,市区内各种交通建设积极展开。其中,80年代末开始的台北市区铁路地下化工程与初期台北捷运的建设,虽因施工占去部分道路面积而造成台北交通堵塞及运输机能的大减,即所谓“交通黑暗期”,但随之带来噪音、震动、空气污染上的减少,及提高沿线生活环境品质,让台北市交通状况受到相当程度的改善。 1980年代中期,台湾经济延续著高度成长。在大批外资进入后,台北市顺利转型成为服务业为主的都会型城市。这期间最具代表的,莫过于1984年7-11超商与1983年麦当劳等新型商店的进驻台北,此两指标商店的引进,让台北产业产生极大的变化。传统型的商店于这年代相继被淘汰。随后1987年台湾解严及政治松绑等政策,更促成台北市迈向更自由的都市。政治开放所带动的活络经济,使台北市各项政经建设更加蓬勃发展。而高度自由且有活力的生活状态不但让台北成为世界性都市,也将其台北生活模式带动至台湾各地。相对的,商业高度成长与交通便利也带来物价飙升、地价高涨、贫富不均、环保等问题。这些问题除了让台北居民痛苦指数极度上升之外,也让部分台北市居民离开台北,选择台北县甚至基隆、桃园、新竹做为居住场所。于是在1980年代末期,台北人口成长率趋缓,卫星城市增多,台北市也变成大台北共同生活圈的一个区域。

精致与国际化(1990年以后)

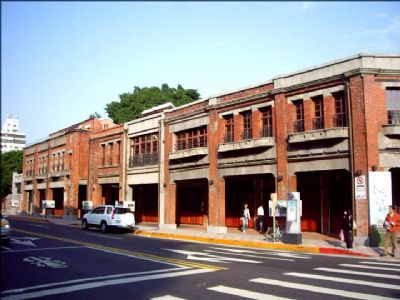

1990年代之后,历经二十年的市区铁路地下化、快速道路、台北捷运初期路网、公车专用道等交通建设陆续完成,相当程度地纾解了交通上的压力。除此,台北也持续建构更便利的人文与教育环境,并在更开放的市民主义观念下,逐渐建立以服务业为主,且朝多元化目标发展的都市前进。跨入21世纪前后的数年,台北市虽历经政党轮替,也曾发生过1997年白晓燕命案的治安危机、1999年921地震的东星大楼崩塌事件、2001年纳莉台风数亿美金损失、2002年台北旱灾缺水危机及2003年的SARS危机等重大民生事件,不过并不影响台北市成为国际化都市的进程。 就都会整体扩张方面而言,位居台北东区,以台北101为主要地标的信义计划区开始快速发展,成为台北首要的中心商务区,台北市政府与议会亦迁至该地。该区域现代化街道,使台北市呈现国际化都市表征。另一方面,在积极国际化同时,台北市也开始认知传统建筑拥有的文化价值。2000年后,台北市开始重视台湾文化建设的内涵与素质,并开始提倡文化平权、重现历史记忆、强调庶民传统、推动文化产业、提倡台北学及释放政府资源,并且创出崭新的台北文化气象。

台北地区首长名衔

八里坌巡检:属杂职,分防台湾北部,以捕盗为要务。 新庄巡检:属杂职,分防新庄,仍以捕盗为任务。 新庄县丞:属佐贰官,分担征粮,捕盗,水利等特定事务,驻防新庄。 艋舺县丞:属佐贰官,驻防艋舺。 淡水县知县 台北办务署长 台北市尹(1920年设市后) 台北市长(1940年更名)

参考来源

[[Category: 600 史地类:中国史地 ]]